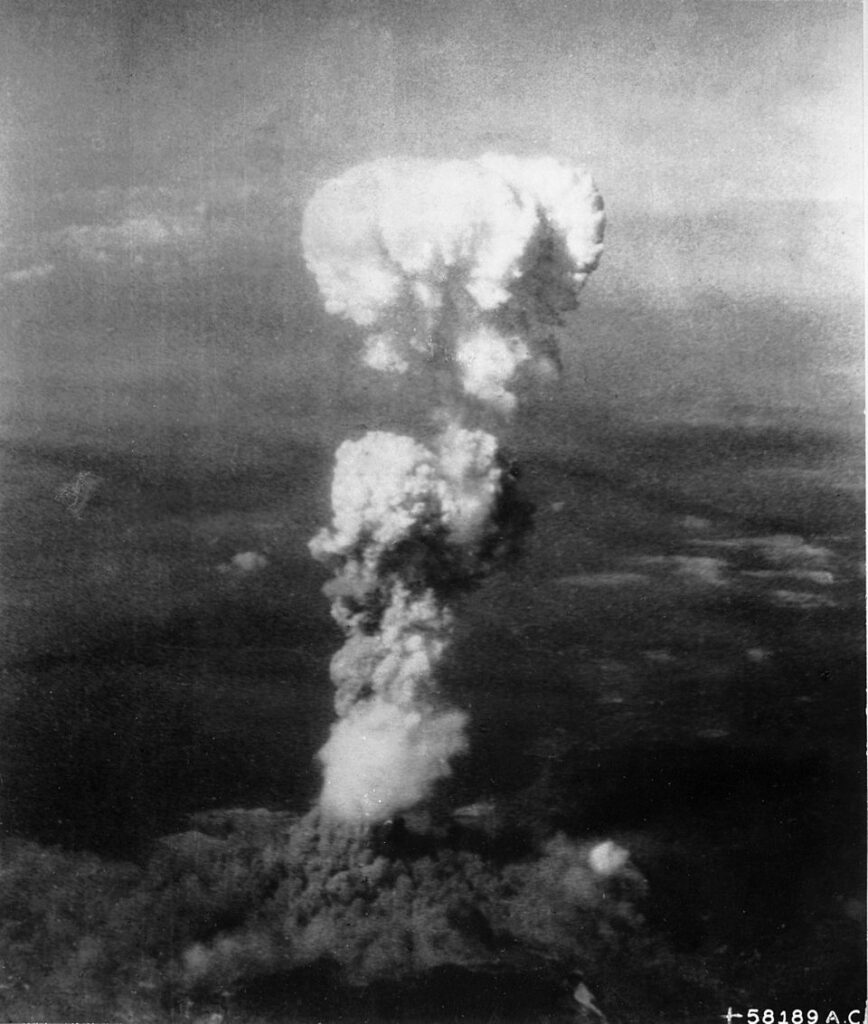

80 anni fa, il 6 e il 9 agosto 1945, gli Stati Uniti sganciarono le bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, sconvolgendo il mondo con l’arma nucleare. Il 6 agosto 1945 alle ore 8.15 del mattino, il bombardiere statunitense Enola Gay sganciò la bomba atomica su Hiroshima, e nella città giapponese si scatenò l’inferno: al centro dell’esplosione si sviluppò un’enorme palla di fuoco con una temperatura di milioni di gradi, che irradiò una luce accecante che si estese per chilometri, mentre l’onda d’urto che si propagò, a grande velocità, distrusse ogni cosa che incontrò.

Alcuni minuti dopo, si generò un vento caldo che formò una tromba d’aria che sollevò polvere e macerie a migliaia di metri d’altezza. Questi materiali, una volta raffreddatisi ricaddero a terra, generando un’enorme nuvola a forma di fungo. Ameno 140 mila persone morirono per l’esplosione, e a causa della bomba morirono circa 219.000 persone. Tre giorni dopo la stessa sorte toccò a Nagasaki con 73.000 morti per l’esplosione e circa 145.000 in seguito (il calcolo delle vittime, tra i due bombardamenti atomici, è oggetto di diverse valutazioni che vanno da oltre 100 mila a 250 mila morti in totale, fra agosto e dicembre 1945).

La bomba atomica permise di distruggere una città di medie dimensioni, inoltre il drammatico lascito delle radiazioni sulla popolazione civile fece diventare Hiroshima un tragico laboratorio di studi medici non ancora del tutto portato a termine. La città di Nagasaki fu parzialmente distrutta, tuttavia un albero di cachi sopravvisse miracolosamente al bombardamento atomico. La caduta della bomba atomica portò morte e distruzione per tutti, ma il cachi sopravvissuto parla ai bambini di guerra e di amore, di morte e rinascita. Nel 2024 il premio Nobel per la pace fu conferito a Nihon Hidankyo, la Confederazione Giapponese delle Organizzazioni delle Vittime della Bomba Atomica.

Nella motivazione si può leggere: “L’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki viene premiata per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. Secondo il Comitato per il Nobel, la testimonianza degli Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, è unica nel contesto della lotta contro l’uso di armi nucleari, in quanto testimoni storici che ci aiutano a “descrivere l’indescrivibile, a pensare l’impensabile e in qualche modo a comprendere l’incomprensibile dolore e la sofferenza causati dalle armi nucleari”.

Tornando all’albero di cachi sopravvissuto, il Kaki Tree Project, da oltre vent’anni consegna ai bambini di tutto il mondo le pianticelle di seconda generazione, nate dalla pianta madre sopravvissuta all’atomica, chiedendo loro di allevarle producendo al tempo stesso espressioni artistiche che abbiano come tema l’albero di cachi. L’obiettivo del progetto, a cui hanno già partecipato migliaia di bambini, è quello di insegnare l’importanza della pace e della vita. In questo 80° anniversario dello sgancio delle bombe atomiche, ci teniamo a ricordare non soltanto la distruzione ma anche la storia di pace e di resilienza scaturita da questo progetto. Proprio per questo abbiamo deciso di raggiungere la scrittrice, Chiara Bazzoli, per intervistarla sul suo libro “C’è un albero in Giappone” di Edizioni Sonda, illustrato da Anton Gionata Ferrari, che da poco è stato pubblicato anche in Austria e in Giappone.

Da dove nasce questo libro e che storia racconta?

Da dove nasce questo libro e che storia racconta?

L’idea di scrivere la storia è nata grazie ad alcuni amici che mi fecero conoscere un cachi presente nel Museo Santa Giulia di Brescia, la mia città, che è figlio di una pianta sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki. Rimasi fortemente colpita ed ebbi l’istinto di immaginare e scrivere la vita dell’albero. Nella storia è l’albero stesso che parla al lettore, da quando fu piantato da una giovane coppia nel giardino di casa, fino quasi ai giorni nostri. E il suo punto di vista non è quello di chi la guerra la fa, ma di chi rimane a casa. Sente il dolore della distanza per chi è lontano, vede gli adulti proteggere i bambini dalla guerra intorno. Cade la bomba atomica e il cachi, infuocato, sviene. Quando si risveglia il suo mondo è completamente cambiato. Oggi l’albero è ancora circondato dall’affetto dei familiari, gli rimane una cicatrice nel tronco, che è come una grande bocca.

Il libro si sofferma anche sulla Seconda guerra mondiale, sull’euforia al suo scoppio da parte dei giapponesi, frutto anche della propaganda, e sull’inferno che è stato.

Il libro si sofferma anche sulla Seconda guerra mondiale, sull’euforia al suo scoppio da parte dei giapponesi, frutto anche della propaganda, e sull’inferno che è stato.

I giapponesi entrarono in guerra con entusiasmo, nel libro racconto la scena di quando la famiglia accompagna Masao al porto, che è arruolato nella Marina Imperiale. Il porto è in festa, urlano «Banzai», c’è la banda che suona. Erano convinti che la guerra sarebbe durata poco, che avrebbero vinto. Certo non è la stessa situazione che si respirava da noi quando si accompagnavano al treno i soldati che partivano per la guerra. L’entusiasmo in Giappone era suscitato anche dal fatto che l’imperatore era una manifestazione del divino e questa guerra era una sua volontà. E mi chiedo quanto l’imprimatur divino abbia contribuito alla spietatezza dei giapponesi, l’egida religiosa dà fiato alle peggiori atrocità, anche oggi. La società giapponese inoltre era ancora permeata dai principi del codice medievale Bushido: morire in battaglia era un onore e un disonore essere catturati dal nemico. Si pensi al suicidio collettivo dei 22.000 civili sull’isola di Saipan. Oppure ai soldati fantasma che isolati dal mondo esterno non vennero a conoscenza della fine della guerra e continuarono a vivere nascosti, pronti ad attaccare il nemico, fino al 1974. Ma la fine della Seconda guerra mondiale segnò un cambio culturale molto importante per i giapponesi: alla ferocia bellica dei loro attacchi seguì una costituzione pacifista.

Che messaggio e che insegnamento vuole lanciare il libro?

Il Kaki Tree è un simbolo vivente della necessità della pace, testimonia l’orrore vissuto, ma riesce a dare speranza grazie alla sua resilienza. Il punto di vista dell’albero e l’ingranaggio narrativo fanno sì che la storia possa essere letta anche ai bambini dagli 8, 9 anni. Ed è perfetta per i ragazzini. Le mie intenzioni sono quelle di sollecitare un’inclinazione verso la pace e il disarmo. Certo per costruire una cultura della pace non può bastare una lettura, è necessario un’azione più sistemica, una riflessione a più mani che è mancata e continua a mancare nella nostra società.

Che cosa possiamo fare noi, a parte leggerlo e farlo leggere?

Io vedo la violenza, di cui la guerra è la sua versione sistemica, come un riflesso condizionato. Mi spiego meglio: è un meccanismo antico, sedimentato nella nostra profondità individuale e collettiva, che emerge ciclicamente come unica soluzione per dirimere volontà diverse. Non a caso si usa l’espressione “essere accecati dalla violenza”. Penso sia necessario disinnescare questo istinto. Noi possiamo guardare il nostro istinto brutale e renderci conto che non è la soluzione. Noi possiamo non confondere il pacifismo con la resa o il silenzio di fronte al sopruso. Pacifismo non vuol dire evitare i conflitti, ma gestirli senza arrivare alla violenza della guerra. Noi possiamo fare della sensibilità un valore, il valore che può davvero rivoluzionare il nostro mondo perché chi è sensibile sa guardarlo anche con gli occhi degli altri. Noi possiamo ragionarci di più sin dalle scuole e avere fiducia nelle generazioni future. Un modo naturalmente di contenere questo istinto è quello di disarmarsi, ma ciò non può attuarsi se non è sostenuto da un cambio culturale.

Andrea Vitello, storico e scrittore

Pubblicato martedì 5 Agosto 2025

Stampato il 18/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/hiroshima-e-nagasaki-80-anni-dopo-la-memoria-di-un-albero-che-scampo-allapocalisse-atomica/