Sedute di reciproche confessioni, serate estive, portici sotto i quali prendere l’aria fresca, i fanali dell’auto puntati nel buio, il lavello di cucina col suo rivolo d’acqua che esce da uno dei rubinetti: ecco, i racconti di Mary Robison, Guida alla notte per principianti (Racconti edizioni, trad. di Sara Reggiani, Postfazione di Rossella Milone, pp. 148, € 16), pubblicati in Italia a quasi quarant’anni dalla loro apparizione negli USA, sono una sorta di traduzione in parole di ciò che fa Edward Hopper con le immagini; un affondo poetico – come altrove ha ricordato Franco Moretti – in ciò che di monotono, di mesto, di incolore, di privo di storia c’è nel quotidiano. Questi brevi, a volte brevissimi testi narrano di attese senza importanza, di gesti semplici, di sguardi dentro le case della gente, di blande ripartenze o di apatie, come fossimo rivestiti “di uno strato di gomma fredda anziché di pelle”. C’è la ventunenne che non ha passato l’esame perché s’è dimenticata di rispondere al Quesito II, c’è una vecchia coppia che intaglia zucche per Halloween nel crepuscolo della veranda, c’è quell’altra ragazza che sta per partorire e la mamma le manda a casa il fratello per prendersi cura di lei, e ci sono quelle due tizie che baciano i loro tipi sedute sui sedili anteriori e posteriori di una Honda Civic: e la sorpresa più grande non è sapere che sono madre e figlia, o che alla fine qualcuno morirà davvero, o che il matrimonio non sarà quello che ci si aspettava che fosse; la magia di Mary Robison sta nel suo sguardo apparentemente immobile che scruta da fuori, oltre la porta di casa, oltre le tendine alle finestre, infilandosi nelle minime cose della vita e nelle pieghe di dialoghi che forse non portano da nessuna parte ma contano per il valore imponderabile di un vagabondaggio senza posa tolto il quale sarebbe impossibile sfuggire alla vita (spesso infelice) che incombe e succede giorno dopo giorno.

Sedute di reciproche confessioni, serate estive, portici sotto i quali prendere l’aria fresca, i fanali dell’auto puntati nel buio, il lavello di cucina col suo rivolo d’acqua che esce da uno dei rubinetti: ecco, i racconti di Mary Robison, Guida alla notte per principianti (Racconti edizioni, trad. di Sara Reggiani, Postfazione di Rossella Milone, pp. 148, € 16), pubblicati in Italia a quasi quarant’anni dalla loro apparizione negli USA, sono una sorta di traduzione in parole di ciò che fa Edward Hopper con le immagini; un affondo poetico – come altrove ha ricordato Franco Moretti – in ciò che di monotono, di mesto, di incolore, di privo di storia c’è nel quotidiano. Questi brevi, a volte brevissimi testi narrano di attese senza importanza, di gesti semplici, di sguardi dentro le case della gente, di blande ripartenze o di apatie, come fossimo rivestiti “di uno strato di gomma fredda anziché di pelle”. C’è la ventunenne che non ha passato l’esame perché s’è dimenticata di rispondere al Quesito II, c’è una vecchia coppia che intaglia zucche per Halloween nel crepuscolo della veranda, c’è quell’altra ragazza che sta per partorire e la mamma le manda a casa il fratello per prendersi cura di lei, e ci sono quelle due tizie che baciano i loro tipi sedute sui sedili anteriori e posteriori di una Honda Civic: e la sorpresa più grande non è sapere che sono madre e figlia, o che alla fine qualcuno morirà davvero, o che il matrimonio non sarà quello che ci si aspettava che fosse; la magia di Mary Robison sta nel suo sguardo apparentemente immobile che scruta da fuori, oltre la porta di casa, oltre le tendine alle finestre, infilandosi nelle minime cose della vita e nelle pieghe di dialoghi che forse non portano da nessuna parte ma contano per il valore imponderabile di un vagabondaggio senza posa tolto il quale sarebbe impossibile sfuggire alla vita (spesso infelice) che incombe e succede giorno dopo giorno.

♣♣♣♣

Dane Kirby aveva una famiglia e degli amici, poi la moglie Gwen e la figlia Joy, di soli cinque anni, muoiono in un incidente per il quale egli stesso si dà tutta la colpa; così ora non gli è rimasto quasi niente se non una nuova storia d’amore che funziona male e un solo amico, Ned, che è nei guai fino al collo e le loro facce invecchiate recano i segni di una tristezza che entrambi si portano addosso come una seconda pelle. Hard Cash Valley è il terzo romanzo di Brian Panowich (trad. di Matteo Camporesi, NN editore, pp. 382, € 18), la terza storia di uomini duri e di violenza scatenata all’ombra di Bull Mountain nella boscosa Georgia. Ma in questo nuovo libro al cardiopalma a dominare la scena non è più la famiglia Burroughs con le sue piantagioni di marijuana e i suoi traffici di metanfetamine, e neppure sopravvive il sogno di un uomo convinto di poter raddrizzare il mondo: Dane Kirby sembra infatti malinconicamente cauto, stancamente rassegnato ad accontentarsi di una “versione guasta” di se stesso, a trascorrere gli ultimi anni con una malattia che lo sta divorando e con il fantasma della moglie che di tanto in tanto viene a dirgli come prendere le cose della vita e della cui immagine egli si continua a inebriare. Invece, piano piano, il casino immenso in cui è coinvolto, le indagini attorno alla morte di Arnie Blackwell, la collaborazione con l’FBI e con la splendida e acidissima agente Roselita Velasquez, quel grande combattimento di “polli del cazzo” attorno al quale ruotano un sacco di soldi (e una girandoli di omicidi), e per finire la scomparsa di William, il fratellino di Arnie, affetto dalla sindrome di Asperger, tracceranno un percorso a ostacoli che, se da una parte condurrà Dane a verificare ancora una volta il lato oscuro e animalesco dell’America di provincia, a scoprire le sgovernate miserie della follia omicida, dall’altro conterrà una palingenesi rappacificante, una presa di coscienza definitiva del proprio dolore e, assieme, una liberazione da quel peso la cui insistenza lo aveva definito per troppi anni.

Dane Kirby aveva una famiglia e degli amici, poi la moglie Gwen e la figlia Joy, di soli cinque anni, muoiono in un incidente per il quale egli stesso si dà tutta la colpa; così ora non gli è rimasto quasi niente se non una nuova storia d’amore che funziona male e un solo amico, Ned, che è nei guai fino al collo e le loro facce invecchiate recano i segni di una tristezza che entrambi si portano addosso come una seconda pelle. Hard Cash Valley è il terzo romanzo di Brian Panowich (trad. di Matteo Camporesi, NN editore, pp. 382, € 18), la terza storia di uomini duri e di violenza scatenata all’ombra di Bull Mountain nella boscosa Georgia. Ma in questo nuovo libro al cardiopalma a dominare la scena non è più la famiglia Burroughs con le sue piantagioni di marijuana e i suoi traffici di metanfetamine, e neppure sopravvive il sogno di un uomo convinto di poter raddrizzare il mondo: Dane Kirby sembra infatti malinconicamente cauto, stancamente rassegnato ad accontentarsi di una “versione guasta” di se stesso, a trascorrere gli ultimi anni con una malattia che lo sta divorando e con il fantasma della moglie che di tanto in tanto viene a dirgli come prendere le cose della vita e della cui immagine egli si continua a inebriare. Invece, piano piano, il casino immenso in cui è coinvolto, le indagini attorno alla morte di Arnie Blackwell, la collaborazione con l’FBI e con la splendida e acidissima agente Roselita Velasquez, quel grande combattimento di “polli del cazzo” attorno al quale ruotano un sacco di soldi (e una girandoli di omicidi), e per finire la scomparsa di William, il fratellino di Arnie, affetto dalla sindrome di Asperger, tracceranno un percorso a ostacoli che, se da una parte condurrà Dane a verificare ancora una volta il lato oscuro e animalesco dell’America di provincia, a scoprire le sgovernate miserie della follia omicida, dall’altro conterrà una palingenesi rappacificante, una presa di coscienza definitiva del proprio dolore e, assieme, una liberazione da quel peso la cui insistenza lo aveva definito per troppi anni.

♣♣♣♣

Strizzando l’occhio all’espediente manzoniano, Umberto Eco marcava l’introduzione al Nome della rosa con quelle paginette intitolate Naturalmente un manoscritto; con altrettanta ironia – quella dello storico che è anche uno splendido romanziere – potremmo avviare la lettura dell’ultimo lavoro di Alessandro Barbero sotto l’egida di un Naturalmente l’ultimo testimone: quella che infatti viene raccontata in Alabama (Sellerio, pp. 266, € 15) è la memoria estrema di Dick Stanton, vecchio uomo del sud che, nei mesi in cui l’America si sta armando contro quel pazzo di Hitler, ripercorre, stimolato da una giovane ricercatrice, i ricordi della giovinezza trascorsa tra le file dei soldati confederati. È la guerra di secessione (come la chiamiamo noi in Italia) raccontata dalla parte dei vinti in uno stream of consciousness placido ma maestoso che apparentemente non va da nessuna parte e invece conduce, quando meno te lo aspetti, a un evento tremendo e sanguinoso; ma non è tanto l’eccidio di quei “negri” a sorprendere – la strage su cui la studentessa è chiamata dal suo insegnante a indagare – quanto la visione del mondo che ne sta alle spalle. Dick Stanton rappresenta, sulla soglia degli anni Quaranta del novecento, il profondo sud, bianco e razzista, il cui fiato ancora alita sugli uomini con le corna di bisonte che hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti lo scorso gennaio; il suo racconto, quintato da decine e decine di storie secondarie, è la raffigurazione perfino nostalgica di un mondo che a noi oggi sembra assurdo ma che allora, per quei bianchi così avvezzi a una struttura quasi feudale dei rapporti di potere e a un ottuso senso della democrazia, si percepiva come ontologicamente (e religiosamente) fondato sulla violenza verso il diverso, sull’intolleranza, sul razzismo, e sulla pratica della schiavismo come vincolo naturale sancito da Dio e minacciato dai “maledetti” yankees.

Strizzando l’occhio all’espediente manzoniano, Umberto Eco marcava l’introduzione al Nome della rosa con quelle paginette intitolate Naturalmente un manoscritto; con altrettanta ironia – quella dello storico che è anche uno splendido romanziere – potremmo avviare la lettura dell’ultimo lavoro di Alessandro Barbero sotto l’egida di un Naturalmente l’ultimo testimone: quella che infatti viene raccontata in Alabama (Sellerio, pp. 266, € 15) è la memoria estrema di Dick Stanton, vecchio uomo del sud che, nei mesi in cui l’America si sta armando contro quel pazzo di Hitler, ripercorre, stimolato da una giovane ricercatrice, i ricordi della giovinezza trascorsa tra le file dei soldati confederati. È la guerra di secessione (come la chiamiamo noi in Italia) raccontata dalla parte dei vinti in uno stream of consciousness placido ma maestoso che apparentemente non va da nessuna parte e invece conduce, quando meno te lo aspetti, a un evento tremendo e sanguinoso; ma non è tanto l’eccidio di quei “negri” a sorprendere – la strage su cui la studentessa è chiamata dal suo insegnante a indagare – quanto la visione del mondo che ne sta alle spalle. Dick Stanton rappresenta, sulla soglia degli anni Quaranta del novecento, il profondo sud, bianco e razzista, il cui fiato ancora alita sugli uomini con le corna di bisonte che hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti lo scorso gennaio; il suo racconto, quintato da decine e decine di storie secondarie, è la raffigurazione perfino nostalgica di un mondo che a noi oggi sembra assurdo ma che allora, per quei bianchi così avvezzi a una struttura quasi feudale dei rapporti di potere e a un ottuso senso della democrazia, si percepiva come ontologicamente (e religiosamente) fondato sulla violenza verso il diverso, sull’intolleranza, sul razzismo, e sulla pratica della schiavismo come vincolo naturale sancito da Dio e minacciato dai “maledetti” yankees.

♣♣♣♣

Qualcuno ha calcolato che da quel fatidico 5 maggio 1821 sia stato scritto su Napoleone un libro al giorno; fanno qualcosa come 73000 volumi; però ne mancava uno, bellissimo come questo di Arianna Arisi Rota, Il cappello dell’imperatore (Donzelli editore, pp. 192, € 28), sul mito napoleonico attraverso il culto dei suoi oggetti. Il saggio ripercorre le tappe fondamentali del collezionismo cominciato all’indomani di Waterloo quando i contadini – che avevano visto devastare i loro campi dal passaggio dei soldati – si erano trasformati in mercanti di reliquie, le più disparate (corazze, croci, spalline…), vendute ai curiosi visitatori che già il giorno successivo la battaglia si riversarono tra i corpi e il sangue sulla scia del flusso emotivo promanante dalla sconfitta del sommo imperatore. Seguendo il riaffiorare periodico degli oggetti che hanno creato la cultura materiale del mito di Napoleone – quella che oggi sia chiama “vita sociale” delle cose –, Arianna Arisi Rota racconta la longevità della memoria e del culto visivo del piccolo grande uomo, tra risemantizzazioni, riappropriazioni e torsioni dell’epica e del “political drama più avvincente del XIX secolo”. Tabacchiere, servizi da tavola, foulard, mobilia varia, per non parlare degli iconici cappelli a bicorno (“indossati in maniera originale in parallelo alle spalle per farsi riconoscere da lontano”), sono le cose, specialmente quelle di uso quotidiano, a diventare già da subito – e con una certa coscienza del fenomeno da parte di Napoleone stesso – oggetti di culto (visivo e tattile) dell’uomo cambiato definitivamente in leggendario martire politico; il saggio, informatissimo e scorrevolissimo, si legge come un romanzo storico che racconta di oggetti, di collezionisti e di collezioni eccellenti marcando, in una geografia del merchandising napoleonico, “le traiettorie seguite o non seguite dai cimeli e dalle reliquie” in giro per il mondo, soprattutto tra tanti illustri (e meno illustri) inglesi che hanno giocato davvero “un ruolo importante per la patrimonializzazione del culto del loro più grande nemico”.

Qualcuno ha calcolato che da quel fatidico 5 maggio 1821 sia stato scritto su Napoleone un libro al giorno; fanno qualcosa come 73000 volumi; però ne mancava uno, bellissimo come questo di Arianna Arisi Rota, Il cappello dell’imperatore (Donzelli editore, pp. 192, € 28), sul mito napoleonico attraverso il culto dei suoi oggetti. Il saggio ripercorre le tappe fondamentali del collezionismo cominciato all’indomani di Waterloo quando i contadini – che avevano visto devastare i loro campi dal passaggio dei soldati – si erano trasformati in mercanti di reliquie, le più disparate (corazze, croci, spalline…), vendute ai curiosi visitatori che già il giorno successivo la battaglia si riversarono tra i corpi e il sangue sulla scia del flusso emotivo promanante dalla sconfitta del sommo imperatore. Seguendo il riaffiorare periodico degli oggetti che hanno creato la cultura materiale del mito di Napoleone – quella che oggi sia chiama “vita sociale” delle cose –, Arianna Arisi Rota racconta la longevità della memoria e del culto visivo del piccolo grande uomo, tra risemantizzazioni, riappropriazioni e torsioni dell’epica e del “political drama più avvincente del XIX secolo”. Tabacchiere, servizi da tavola, foulard, mobilia varia, per non parlare degli iconici cappelli a bicorno (“indossati in maniera originale in parallelo alle spalle per farsi riconoscere da lontano”), sono le cose, specialmente quelle di uso quotidiano, a diventare già da subito – e con una certa coscienza del fenomeno da parte di Napoleone stesso – oggetti di culto (visivo e tattile) dell’uomo cambiato definitivamente in leggendario martire politico; il saggio, informatissimo e scorrevolissimo, si legge come un romanzo storico che racconta di oggetti, di collezionisti e di collezioni eccellenti marcando, in una geografia del merchandising napoleonico, “le traiettorie seguite o non seguite dai cimeli e dalle reliquie” in giro per il mondo, soprattutto tra tanti illustri (e meno illustri) inglesi che hanno giocato davvero “un ruolo importante per la patrimonializzazione del culto del loro più grande nemico”.

♣♣♣♣

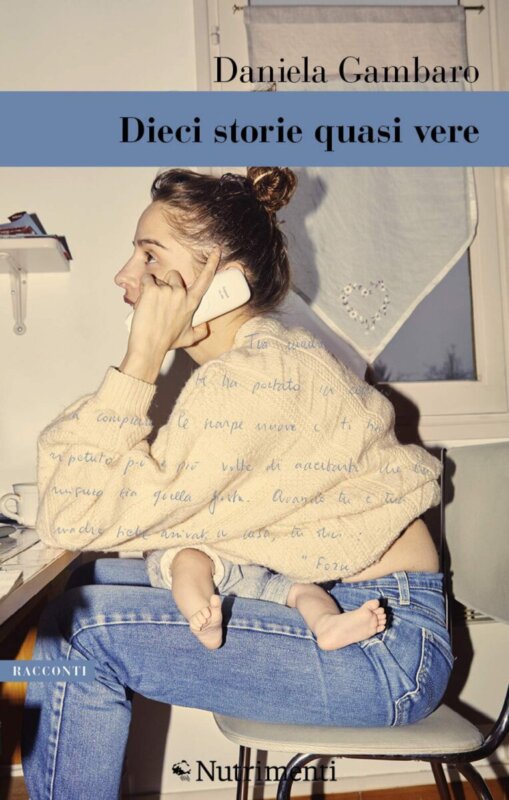

A volte capita di leggere un libro solo perché ha vinto un prestigioso premio; a volte capita che quel libro non ti avesse ispirato prima e più tardi si sia confermato una grande delusione; poi ti finisce tra le mani il testo vincitore del Campiello Opera Prima 2021 e tutti i preconcetti saltano: Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro (Nutrimenti edizioni, pp. 133, € 15, già finalista al Premio Italo Calvino 2019) è un autentico gioiello che brilla nel panorama letterario italiano (tanto più che finalmente, a emergere, è un libro di racconti). I testi si insinuano nella vita quotidiana delle famiglie di oggi, ne indagano con intelligente leggerezza ogni sfaccettatura, senza dare giudizi, suggerendo empatie, carezzando corrispondenze emotive. Così è, nel racconto Il signor Avezzù pensava, per Luigi, il ragazzo incaricato di scovare nel prato, sotto le siepi, la tartaruga di famiglia,che è scomparsa da un po’ ma è necessario recuperare perché la casa è stata venduta e il trasloco è imminente: il giovane manovale diventa, suo malgrado, il depositario delle confidenze della moglie del signor Avezzù, colui che è in grado di ascoltare l’adagiarsi malinconico (ma senza drammi) di segreti chiusi l’uno dentro l’altro come in un vecchio cofano che racchiude il doloroso ordine delle cose; così è nell’Ultima dei Mohicani, dove la storia sembra immobile ma poi, inaspettatamente, subisce improvvise e splendide accelerazioni della trama che danno conto di omissioni mantenute per anni e di progetti lasciati a marcire e poi dimenticati; e così è, ancora, ne La Llorona, dove gli eventi si fanno beffe della nostra presunzione di controllo. I microcosmi di Daniela Gambaro narrano sempre di maternità difficili ma mai arbitrarie, di imprinting genetici di cui faremmo volentieri a meno, di stanze in più, gravide di attese, di figli persi ma senza i quali è tuttavia impossibile essere riportati “allo stadio originario di ‘non madre’”, di donne che dormono accanto a figli altrui proteggendoli come tigri, e di grandi fatiche a stare nel mondo in cui siamo, di incubi (da rabbrividire per quanto è commovente quello raccontato in Branchie), di placente psicologiche che ci precipitano nel silenzio interiore di tante madri che fanno del loro meglio ma che non riescono a spiegare ciò che capita loro nella testa. Un libro bellissimo, insomma, che narra di strazi “normalmente orrendi”, ma che, allo stesso tempo, “per qualche momento luminoso”, come accade alla protagonista di La piccola metà, ci fa ancora, e nonostante tutto, sorridere.

A volte capita di leggere un libro solo perché ha vinto un prestigioso premio; a volte capita che quel libro non ti avesse ispirato prima e più tardi si sia confermato una grande delusione; poi ti finisce tra le mani il testo vincitore del Campiello Opera Prima 2021 e tutti i preconcetti saltano: Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro (Nutrimenti edizioni, pp. 133, € 15, già finalista al Premio Italo Calvino 2019) è un autentico gioiello che brilla nel panorama letterario italiano (tanto più che finalmente, a emergere, è un libro di racconti). I testi si insinuano nella vita quotidiana delle famiglie di oggi, ne indagano con intelligente leggerezza ogni sfaccettatura, senza dare giudizi, suggerendo empatie, carezzando corrispondenze emotive. Così è, nel racconto Il signor Avezzù pensava, per Luigi, il ragazzo incaricato di scovare nel prato, sotto le siepi, la tartaruga di famiglia,che è scomparsa da un po’ ma è necessario recuperare perché la casa è stata venduta e il trasloco è imminente: il giovane manovale diventa, suo malgrado, il depositario delle confidenze della moglie del signor Avezzù, colui che è in grado di ascoltare l’adagiarsi malinconico (ma senza drammi) di segreti chiusi l’uno dentro l’altro come in un vecchio cofano che racchiude il doloroso ordine delle cose; così è nell’Ultima dei Mohicani, dove la storia sembra immobile ma poi, inaspettatamente, subisce improvvise e splendide accelerazioni della trama che danno conto di omissioni mantenute per anni e di progetti lasciati a marcire e poi dimenticati; e così è, ancora, ne La Llorona, dove gli eventi si fanno beffe della nostra presunzione di controllo. I microcosmi di Daniela Gambaro narrano sempre di maternità difficili ma mai arbitrarie, di imprinting genetici di cui faremmo volentieri a meno, di stanze in più, gravide di attese, di figli persi ma senza i quali è tuttavia impossibile essere riportati “allo stadio originario di ‘non madre’”, di donne che dormono accanto a figli altrui proteggendoli come tigri, e di grandi fatiche a stare nel mondo in cui siamo, di incubi (da rabbrividire per quanto è commovente quello raccontato in Branchie), di placente psicologiche che ci precipitano nel silenzio interiore di tante madri che fanno del loro meglio ma che non riescono a spiegare ciò che capita loro nella testa. Un libro bellissimo, insomma, che narra di strazi “normalmente orrendi”, ma che, allo stesso tempo, “per qualche momento luminoso”, come accade alla protagonista di La piccola metà, ci fa ancora, e nonostante tutto, sorridere.

Pubblicato sabato 14 Agosto 2021

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/in-vacanza-a-rischio-zero-con-i-libri/