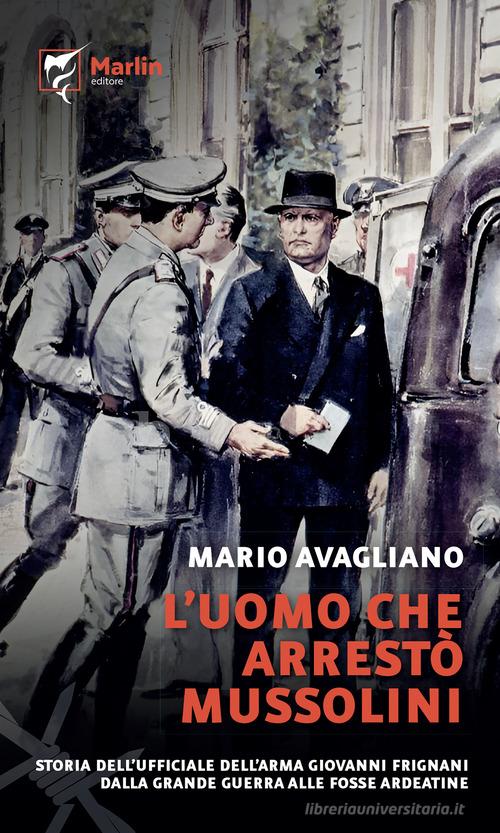

L’altezza morale di una nazione non si misura solo nei suoi personaggi più in vista, sui quali si è esercitata per secoli la storiografia, ma anche, e forse soprattutto, in quelli meno in vista che tuttavia costituiscono il tessuto civile di un popolo. Mi riferisco, insomma, alla grandezza di uomini e donne che apparentemente non hanno avuto un ruolo o una immediata visibilità storici, benché siano stati in grado di compiere gesti di eroismo, coraggio e umanità. È proprio su di loro che si costruisce la “vita etica” di un popolo. Mario Avagliano ha scritto di uno di questi uomini, l’ufficiale dei carabinieri Giovanni Frignani, nato a Ravenna nel 1897. Frignani condensa su di sé i momenti fondamentali della storia italiana del 900: volontario e decorato della Grande Guerra, fratello di un ras del fascismo ravennate, alto ufficiale dei carabinieri che arrestò Mussolini nel 1943, a capo della missione mirata al fermo di Ettore Muti, responsabile del recupero dei diari di Claretta Petacci, protagonista dell’attività militare contro i tedeschi con la “Banda Caruso”, ossia il gruppo partigiano dei carabinieri e, infine, assassinato alle Fosse Ardeatine nel 1944.

L’altezza morale di una nazione non si misura solo nei suoi personaggi più in vista, sui quali si è esercitata per secoli la storiografia, ma anche, e forse soprattutto, in quelli meno in vista che tuttavia costituiscono il tessuto civile di un popolo. Mi riferisco, insomma, alla grandezza di uomini e donne che apparentemente non hanno avuto un ruolo o una immediata visibilità storici, benché siano stati in grado di compiere gesti di eroismo, coraggio e umanità. È proprio su di loro che si costruisce la “vita etica” di un popolo. Mario Avagliano ha scritto di uno di questi uomini, l’ufficiale dei carabinieri Giovanni Frignani, nato a Ravenna nel 1897. Frignani condensa su di sé i momenti fondamentali della storia italiana del 900: volontario e decorato della Grande Guerra, fratello di un ras del fascismo ravennate, alto ufficiale dei carabinieri che arrestò Mussolini nel 1943, a capo della missione mirata al fermo di Ettore Muti, responsabile del recupero dei diari di Claretta Petacci, protagonista dell’attività militare contro i tedeschi con la “Banda Caruso”, ossia il gruppo partigiano dei carabinieri e, infine, assassinato alle Fosse Ardeatine nel 1944.

Il libro non è solo la sua appassionante biografia, ma è anche, come scrive l’autore, l’autobiografia resistenziale dell’Arma. La partecipazione alla lotta contro il nazifascismo da parte dei carabinieri è un capitolo della Resistenza italiana studiato come si deve solo negli ultimi anni, eccetto l’episodio più noto, quello di Salvo D’acquisto. Non c’è mai stata tanta attenzione in merito anche perché l’Arma, dopo l’armistizio, era stata confinata dalla storiografia nel ruolo di tutrice dell’ordine pubblico o di collaborazionista tout court. La vicenda di Giovanni Frignani ne è la smentita, e non l’unica in realtà. Si pensi al colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, figura a cui Avagliano ha dedicato un altro suo lavoro.

Il libro non è solo la sua appassionante biografia, ma è anche, come scrive l’autore, l’autobiografia resistenziale dell’Arma. La partecipazione alla lotta contro il nazifascismo da parte dei carabinieri è un capitolo della Resistenza italiana studiato come si deve solo negli ultimi anni, eccetto l’episodio più noto, quello di Salvo D’acquisto. Non c’è mai stata tanta attenzione in merito anche perché l’Arma, dopo l’armistizio, era stata confinata dalla storiografia nel ruolo di tutrice dell’ordine pubblico o di collaborazionista tout court. La vicenda di Giovanni Frignani ne è la smentita, e non l’unica in realtà. Si pensi al colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, figura a cui Avagliano ha dedicato un altro suo lavoro.

Frignani, che ha guardato con favore l’ascesa di Mussolini, se ne allontana velocemente: uomo delle istituzioni, ufficiale dei carabinieri, cattolico, probo e misurato. Il figlio Vittorio ricorda la sua diffidenza per alcuni aspetti del fascismo, «l’idolatria del capo, il dispregio degli avversari, le esibizioni pompose, l’insofferenza di critiche, l’improntitudine e la faziosità, spesso anteposte alla serietà della preparazione e alla consulenza dei meriti». Il momento di maggior frizione tra l’ufficiale Giovanni Frignani è quando l’Italia entra in guerra, nel giugno del 1940. L’allora Comandante Generale dell’Arma, Riccardo Moizo, nel maggio dello stesso anno, fa presente a Mussolini lo stato di debolezza e impreparazione dell’Italia.

A tal proposito, lo stesso Frignani – negli anni della guerra in servizio a Roma come comandante dei Reali Carabinieri della capitale – ha un posto di osservazione straordinario per cogliere umori e opinioni della popolazione: ne registra la disillusione e comprende che il fascismo sta portando al disastro la nazione. Nel 1942 Frignani viene promosso al grado di tenente colonnello. E mentre la guerra procede, produce rapporti sempre più allarmanti sulla tenuta morale della popolazione romana, più o meno specchio dell’intera nazione.

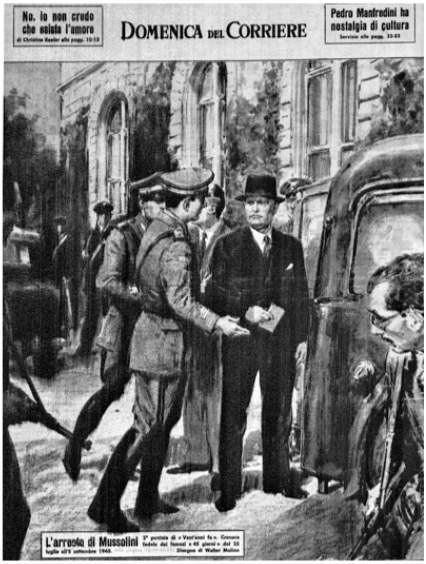

Viene allora allontanato da Roma e spedito a Grenoble, ma non partirà mai per la Francia perché, dopo la defenstrazione di Mussolini, il nuovo comandante dei carabinieri, Angelo Cerica, lo incarica di una operazione importantissima, ossia guidare l’arresto a Villa Savoia di Mussolini, il 25 luglio 1943. Per questo evento, rimandiamo alle davvero intensissime pagine di Avagliano. Un altro momento decisivo per Frignani è il fermo di Ettore Muti, ex segretario del disciolto partito fascista e ricercato dai carabinieri su mandato del nuovo capo di governo, Pietro Badoglio. Tra il 23 e 24 agosto 1943, durante questa operazione che Frignani guida, la scorta che conduceva Muti in caserma viene attaccata da alcuni colpi di fucile sparati da un bosco: Muti viene colpito e muore.

Le circostanze dell’agguato restano poco chiare, ma Frignani sarà ritenuto dai fascisti uno dei maggiori responsabili e diventerà così un nemico della Repubblica di Salò. La sua posizione diventa estremamente precaria soprattutto dopo l’8 settembre, nella Roma occupata dai tedeschi: il 7 ottobre 1943 circa duemila carabinieri di stanza nella capitale vengono arrestati dai loro colleghi che collaborano con i nazifascisti. L’ordine viene impartito da Rodolfo Graziani, ministro saloino. Nazisti e fascisti, infatti, non si fidano dei carabinieri, perché sono fedeli al Re e per come si sono comportati durante le giornate della Liberazione di Napoli. Frignani riesce a nascondersi da amici e, con altri carabinieri (tra cui il generale Filippo Caruso e il tenente Mario Filippi), inizia la sua attività cospirativa con il Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri.

Questo Fronte organizza i carabinieri ostili al nazifascismo e sono migliaia i militari dell’Arma che, in diverse forme, prendono parte al Fronte. Che cosa fanno? Leggiamo Avagliano: «Tra l’ottobre e il gennaio 1944 l’organizzazione dei Carabinieri non si limita a un’attività informativa e di sostegno finanziario degli aderenti (grazie all’aiuto clandestino di vari industriali, imprenditori e istituti di credito) ma mette a segno anche diverse azioni di sabotaggio, elencate dal generale Caruso nel suo libro sulla Resistenza dell’Arma, come il danneggiamento di aerei della stazione radio trasmittente di Roma; l’interruzione di linee ferroviarie a intenso traffico (la linea Roma-Napoli-Via Cassino in prossimità di S. Cesareo, nel dicembre 1943); il danneggiamento di cavi telefonici ed elettrici; lo spargimento di chiodi a quattro punte sulle strade più battute dei tedeschi». Frignani s’incontra spesso con il generale Caruso per coordinare i sabotaggi.

È ricercato dai tedeschi che hanno messo su di lui una taglia di 1 milione e 350 mila lire, una cifra enorme allora: viene arrestato nel gennaio del 1944, forse in seguito a un tradimento. È stato forse chi lo nascondeva, cioè la tedesca Elena Hoen col marito Luigi Alvino? O forse la loro domestica, di cui si perderanno le tracce? Non si è mai accertato. Portato nella famigerata prigione di via Tasso, Frignani viene torturato: «lo avevano ridotto male», ricorda una testimone. Dopo l’azione di via Rasella, nel marzo del 1944, la reazione dei tedeschi è nota. Herbert Kappler, comandante delle SS nella capitale, scelse centinaia di detenuti dalle carceri di Regina Coeli e via Tasso.

Il tenente colonnello Frignani è fra questi, è uno dei dodici carabinieri che moriranno nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Nel 1946, nell’Italia libera e repubblicana, al tenente colonnello Giovanni Frignani verrà conferita la medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore dei CC.RR. riuniva attorno a sé numerosissimi carabinieri sottrattisi alla cattura dei nazi-fascisti, organizzandoli, assistendoli moralmente e materialmente, inquadrandoli e facendone un organismo omogeneo, saldo, pronto ad ogni prova. Arrestato, sopportava per due mesi, nelle prigioni di via Tasso, torture e sofferenze, per non tradire la sua fede di patriota e il suo onore di soldato con rivelazioni sull’organizzazione militare clandestina».

«Martoriato, con lo spirito fieramente drizzato contro i nemici della Patria piegava il corpo solo sotto la mitraglia del plotone di esecuzione. – Fronte Clandestino di resistenza – Fosse Ardeatine (Roma), settembre 1943-24 marzo 1944».

Irene Barichello

Pubblicato venerdì 9 Maggio 2025

Stampato il 12/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/lufficiale-dei-carabinieri-che-mise-le-manette-al-duce-e-mori-alle-fosse-ardeatine/