Cosa contraddistingue un critico cinematografico militante da uno che si occupa di cinema in modo (tutto sommato) più professionale, secondo un distacco che indica l’attenzione alle opere con una maggiore neutralità d’opinione? A volte le domande arrivano già con le risposte indicate, come questa: una maggiore distanza dal tema trattato dal film, per prendere in considerazione altri elementi, stilistici, tecnici, della realizzazione artistica. La militanza consiste non tanto in prese di posizione precostituite, ma in una sensibilità che accoglie e definisce il tuo ambito di interesse, di azione civile, di una trattazione che diviene appassionata. Chi scrive ha una esperienza di anni nell’ambito del contrasto alle mafie, per l’attività svolta per Libera-associazioni nomi e numeri contro le mafie: vi sono approdato anche per i cineforum proposti e condotti in questo ambito quando ancora non ne facevo parte direttamente. Visione, studio e analisi dei film li porto avanti, quindi, con il pensiero rivolto a come quella specifica opera si ponga nei confronti delle mafie: tema trattato direttamente, o attraverso rimandi a libri, vicende, passaggi storici, risalendo ad altri film che possono concorrere a una formazione a riguardo.

Cosa contraddistingue un critico cinematografico militante da uno che si occupa di cinema in modo (tutto sommato) più professionale, secondo un distacco che indica l’attenzione alle opere con una maggiore neutralità d’opinione? A volte le domande arrivano già con le risposte indicate, come questa: una maggiore distanza dal tema trattato dal film, per prendere in considerazione altri elementi, stilistici, tecnici, della realizzazione artistica. La militanza consiste non tanto in prese di posizione precostituite, ma in una sensibilità che accoglie e definisce il tuo ambito di interesse, di azione civile, di una trattazione che diviene appassionata. Chi scrive ha una esperienza di anni nell’ambito del contrasto alle mafie, per l’attività svolta per Libera-associazioni nomi e numeri contro le mafie: vi sono approdato anche per i cineforum proposti e condotti in questo ambito quando ancora non ne facevo parte direttamente. Visione, studio e analisi dei film li porto avanti, quindi, con il pensiero rivolto a come quella specifica opera si ponga nei confronti delle mafie: tema trattato direttamente, o attraverso rimandi a libri, vicende, passaggi storici, risalendo ad altri film che possono concorrere a una formazione a riguardo.

Vi racconto questo per dirvi come intendo il mio compito di critico cinematografico, l’uso sociopolitico e culturale che intendo praticare del cinema in quanto tale. Con una sensibilità acquisita da tempo sul tema dei diritti umani, la ricognizione sulle filmografie in prospettiva storica mi è consueta, e un occhio di lettura sull’antifascismo l’ho sempre avuto, per una precisa scelta politica. Questa esperienza – per me bellissima – a Patria Indipendente mi ha trovato già molto attento alle tematiche dell’opposizione a qualunque forma di prevaricazione sulle persone, la tutela della loro libertà e dei loro diritti. Il cinema non è nato certo neutrale, da un punto di vista politico: con la sua condizione di strumento che registra e crea, esso dipende da occhio, testa e cuore di chi lo realizza, ma anche e soprattutto di chi lo adopera, come si diceva della poesia nel film Il postino di Neruda di Michael Radford (1994). Sì, la critica militante è una sorta di lettura poetica, nel presupposto di ciò che ritieni appassionante.

La recensione al film proposta in questo numero è più che altro un pretesto per una riflessione sull’uso sociale e culturale che si può fare di una determinata opera. Esco da una scuola precisa, e severa. Ormai la discriminante delle mie visioni è: lo potrei proiettare al cineforum? In altre parole: è un film su cui si può discutere con profitto? Scuola severa perché è un pubblico preciso quello di fronte a cui ti poni, dovendo motivare le opzioni messe in atto, soprattutto quando il film suggerito non incontra gusto e curiosità degli astanti, ne forza le aspettative in relazione al di più che può imprimere nello spettatore.

La recensione al film proposta in questo numero è più che altro un pretesto per una riflessione sull’uso sociale e culturale che si può fare di una determinata opera. Esco da una scuola precisa, e severa. Ormai la discriminante delle mie visioni è: lo potrei proiettare al cineforum? In altre parole: è un film su cui si può discutere con profitto? Scuola severa perché è un pubblico preciso quello di fronte a cui ti poni, dovendo motivare le opzioni messe in atto, soprattutto quando il film suggerito non incontra gusto e curiosità degli astanti, ne forza le aspettative in relazione al di più che può imprimere nello spettatore.

David O. Russell ci ha regalato, negli anni, una filmografia con prospettive interessanti. È uno dei registi che seguo con attenzione, anche se non quella che riservo ai miei autori preferiti: The fighter, American Hustle e Il lato positivo hanno un loro perché. Questo suo ultimo film, Amsterdam, realizza i termini di un cast strepitoso: letta la sinossi, l’attenzione si amplifica.

David O. Russell ci ha regalato, negli anni, una filmografia con prospettive interessanti. È uno dei registi che seguo con attenzione, anche se non quella che riservo ai miei autori preferiti: The fighter, American Hustle e Il lato positivo hanno un loro perché. Questo suo ultimo film, Amsterdam, realizza i termini di un cast strepitoso: letta la sinossi, l’attenzione si amplifica.

New York 1933. Il medico Burt Berendsen cura i reduci della Prima Guerra Mondiale dalle mutilazioni subite in battaglia: anche Burt ha combattuto, perdendo un occhio, in Europa, dove ha conosciuto Harold Woodsman, un soldato afroamericano adesso avvocato. Gli orrori della guerra sono stati mitigati dall’amicizia tra di loro e con l’infermiera Valerie Voze, con cui hanno trascorso un periodo entusiasmante nella libera Amsterdam, al termine del conflitto. Al ritorno di Burt negli Stati Uniti, il gruppo si disperde; Harold e Valerie, legati sentimentalmente, successivamente si separano, e la donna scompare. Anche Harold torna in patria.

Tutto sembra confinato al passato: ma Burt e Harold sono coinvolti in un complotto ordito da un gruppo di notabili affascinati da Hitler e Mussolini, per deporre il presidente Roosevelt e sostituirlo con l’influente generale Gil Dillenbeck. Ritrovata Valerie, i tre amici cercano di contrastare la trama criminale e, con l’aiuto del Generale, che non intende cedere alla lusinga del potere, tutelare la libertà e la democrazia. Se vi riusciranno o no, il critico non può dire a lettrice\lettore per non tradire spettatrice\spettatore che non hanno visto il film.

Vi dice invece che, nonostante le buone premesse, l’esito artistico del film non è del tutto positivo. Maltrattato dalla critica, devo ammettere in parte anche a ragione, a me comunque Amsterdam è parso del tutto degno di una visione. Per cast e trama, ma anche per un primo sottotesto importante. Il lavoro di Butler è quello di fornire nuovi volti (e nuove motivazioni di vita) a chi ha visto il proprio deturpato dall’orrore della disumanità della guerra, che deforma e chiama a erigere monumenti contro il potere distruttivo delle armi. Valerie raccoglie i frammenti di proiettile estratti dai corpi dei soldati feriti e vi realizza delle opere d’arte. Il film, su questo piano, vuol essere una rassegna dei modi con cui difendere la propria umanità, resistendo alle barbarie, dando spazio all’utopia di un mondo diverso, come quello conosciuto a Amsterdam.

Vi dice invece che, nonostante le buone premesse, l’esito artistico del film non è del tutto positivo. Maltrattato dalla critica, devo ammettere in parte anche a ragione, a me comunque Amsterdam è parso del tutto degno di una visione. Per cast e trama, ma anche per un primo sottotesto importante. Il lavoro di Butler è quello di fornire nuovi volti (e nuove motivazioni di vita) a chi ha visto il proprio deturpato dall’orrore della disumanità della guerra, che deforma e chiama a erigere monumenti contro il potere distruttivo delle armi. Valerie raccoglie i frammenti di proiettile estratti dai corpi dei soldati feriti e vi realizza delle opere d’arte. Il film, su questo piano, vuol essere una rassegna dei modi con cui difendere la propria umanità, resistendo alle barbarie, dando spazio all’utopia di un mondo diverso, come quello conosciuto a Amsterdam.

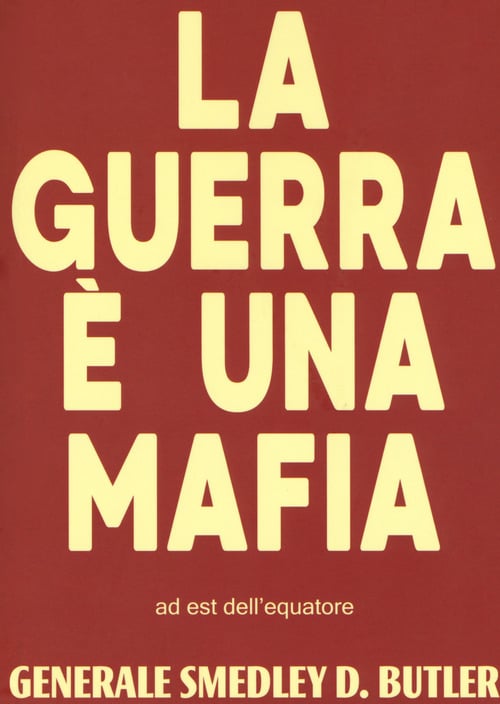

Soprattutto il livello della ricostruzione storica è molto interessante e rimanda a un episodio realmente accaduto, quando gli Stati Uniti rischiarono di smarrire, in parte sedotti dalle sirene nazifasciste, il loro status democratico. Il generale Dillenbeck è nella realtà Smedley Darlington Butler, generale dei Marines, uno dei militari più decorati nella storia degli Usa, che fu autore di un libro, “La guerra è una mafia” (War is a Racket), in cui denunciava la confluenza tra apparato bellico e le speculazioni economico finanziarie che condizionano il generarsi dei conflitti. Questo saggio, sviluppato a partire da una conferenza con cui il generale percorse gli Stati Uniti, è del 1931, e lo scrisse dopo essersi dimesso dal servizio. Nel 1934 Butler denunciò al Congresso degli Stati Uniti il tentativo di corruzione in cui fu coinvolto da parte di un gruppo di potere di industriali e banchieri, perché guidasse un colpo di stato per deporre il presidente Roosevelt: le reazioni degli organi di stampa furono per lo più di scherno nei confronti delle sue affermazioni, ma la Commissione che ne ascoltò la testimonianza non sentenziò che avesse detto il falso, visto che le prove erano oggettive. Non vi furono reazioni politiche di sorta: per quanto l’ipotizzato golpe non avesse forse poi una reale praticabilità, resta il fatto che una parte del mondo politico finanziario degli Usa ha messo in atto un progetto del genere.

Soprattutto il livello della ricostruzione storica è molto interessante e rimanda a un episodio realmente accaduto, quando gli Stati Uniti rischiarono di smarrire, in parte sedotti dalle sirene nazifasciste, il loro status democratico. Il generale Dillenbeck è nella realtà Smedley Darlington Butler, generale dei Marines, uno dei militari più decorati nella storia degli Usa, che fu autore di un libro, “La guerra è una mafia” (War is a Racket), in cui denunciava la confluenza tra apparato bellico e le speculazioni economico finanziarie che condizionano il generarsi dei conflitti. Questo saggio, sviluppato a partire da una conferenza con cui il generale percorse gli Stati Uniti, è del 1931, e lo scrisse dopo essersi dimesso dal servizio. Nel 1934 Butler denunciò al Congresso degli Stati Uniti il tentativo di corruzione in cui fu coinvolto da parte di un gruppo di potere di industriali e banchieri, perché guidasse un colpo di stato per deporre il presidente Roosevelt: le reazioni degli organi di stampa furono per lo più di scherno nei confronti delle sue affermazioni, ma la Commissione che ne ascoltò la testimonianza non sentenziò che avesse detto il falso, visto che le prove erano oggettive. Non vi furono reazioni politiche di sorta: per quanto l’ipotizzato golpe non avesse forse poi una reale praticabilità, resta il fatto che una parte del mondo politico finanziario degli Usa ha messo in atto un progetto del genere.

Il caso cadde nel dimenticatoio e fino a questo film non è più stato ricordato. Russell sposa la tesi dell’attendibilità di Butler: prima dei titoli di coda ci mostra insieme le immagini originali del generale Butler che depone in Congresso, mentre Robert De Niro, che interpreta Dillenbeck, legge parte del suo intervento. Un evento da prendere sul serio, e non solo in prospettiva meramente storica: il regista allude con chiarezza alle mire di Donald Trump, e l’episodio dell’attacco a Capitol Hill del gennaio 2021 suggerisce consonanze inquietanti circa la possibilità reale, a tutt’oggi, di trame eversive del genere.

La fase storica descritta nel film è stata delicatissima: se avesse prevalso la fazione dei poteri forti economici che guardavano con favore alla Germania hitleriana e all’Italia fascista, o semplicemente se gli Usa avessero scelto una linea non interventista, le forze dell’Asse avrebbero vinto la guerra.

La fase storica descritta nel film è stata delicatissima: se avesse prevalso la fazione dei poteri forti economici che guardavano con favore alla Germania hitleriana e all’Italia fascista, o semplicemente se gli Usa avessero scelto una linea non interventista, le forze dell’Asse avrebbero vinto la guerra.

Anche la narrativa ha prodotto ricostruzioni di fantasia su suggestioni del genere. L’ipotesi di un esito diverso per la seconda guerra mondiale ha prodotto romanzi di grande interesse. Ne “Il complotto contro l’America”, del 2008, Philipp Roth ipotizza una vittoria dell’aviatore Charles Lindbergh nelle presidenziali contro Roosevelt, con la successiva instaurazione negli Usa di un regime antisemita. In “Fatherland”, del 1992, Robert Harris immagina la vittoria nazista in Europa e quella statunitense nel Pacifico: un mondo diviso in due non sa della Shoah, la cui conoscenza mostrata al mondo potrebbe diventare un fattore per tornare a combattere il nazismo.

Anche la narrativa ha prodotto ricostruzioni di fantasia su suggestioni del genere. L’ipotesi di un esito diverso per la seconda guerra mondiale ha prodotto romanzi di grande interesse. Ne “Il complotto contro l’America”, del 2008, Philipp Roth ipotizza una vittoria dell’aviatore Charles Lindbergh nelle presidenziali contro Roosevelt, con la successiva instaurazione negli Usa di un regime antisemita. In “Fatherland”, del 1992, Robert Harris immagina la vittoria nazista in Europa e quella statunitense nel Pacifico: un mondo diviso in due non sa della Shoah, la cui conoscenza mostrata al mondo potrebbe diventare un fattore per tornare a combattere il nazismo.

L’opera più affascinante su queste tesi ucroniche resta quella di Philip K. Dick “La svastica sul sole”, pubblicato poi come “L’uomo nell’alto castello”(traduzione esatta del titolo originale), un romanzo del 1962 in cui il piano di una realtà storica alternativa, in cui l’Asse Nippo Italo Tedesco ha vinto la guerra, si incrocia con quello di un romanzo, “La cavalletta non si alzerà più”, proibito nei paesi del Reich, in cui l’esito del conflitto mondiale ha visto invece prevalere Nord America e Inghilterra, destinate poi ad affrontarsi a loro volta in una guerra fredda. Trama intricata per una riflessione di ampia prospettiva su come la storia abbia superfici riflettenti in cui il caso e la necessità (per citare Jacques Monod) sembrano produrre fattori apparentemente effimeri, ma in grado di cambiare gli esiti di intere stagioni storiche.

L’opera più affascinante su queste tesi ucroniche resta quella di Philip K. Dick “La svastica sul sole”, pubblicato poi come “L’uomo nell’alto castello”(traduzione esatta del titolo originale), un romanzo del 1962 in cui il piano di una realtà storica alternativa, in cui l’Asse Nippo Italo Tedesco ha vinto la guerra, si incrocia con quello di un romanzo, “La cavalletta non si alzerà più”, proibito nei paesi del Reich, in cui l’esito del conflitto mondiale ha visto invece prevalere Nord America e Inghilterra, destinate poi ad affrontarsi a loro volta in una guerra fredda. Trama intricata per una riflessione di ampia prospettiva su come la storia abbia superfici riflettenti in cui il caso e la necessità (per citare Jacques Monod) sembrano produrre fattori apparentemente effimeri, ma in grado di cambiare gli esiti di intere stagioni storiche.

A riguardo merita ricordare che l’opinione pubblica statunitense fu messa in guardia nei confronti del nazifascismo anche da uno dei capolavori di Charlie Chaplin, Il grande dittatore, che nel 1940 non si limitò a sbeffeggiare coloro che opprimevano l’Europa nella nefandezza delle leggi razziali, ma contribuì al movimento politico che motivò la necessità di combatterli. Non c’è forse esempio migliore per raccontare quanta passione occorre trasfondere nel proprio cinema per farlo bene e farlo vederlo al meglio. Per la critica militante: contro quella che tutela il mondo nella dimensione che già conosciamo come sbagliata.

Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana, referente di Libera per la Toscana

Pubblicato venerdì 3 Marzo 2023

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/quando-negli-usa-il-cinema-e-contro-fascismi-e-guerra/