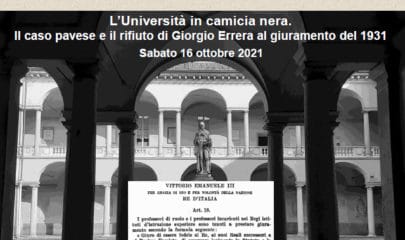

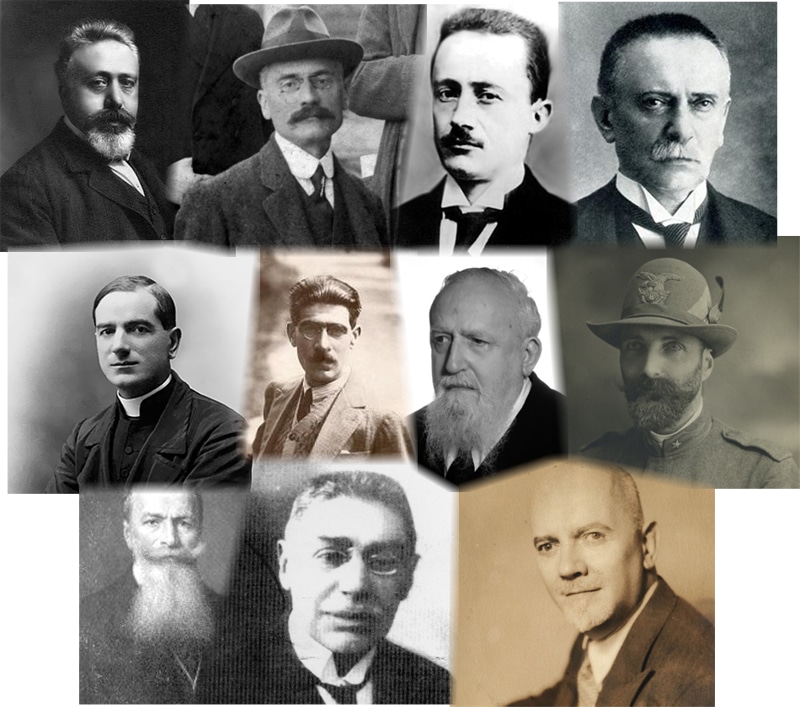

Il convegno organizzato l’11 dicembre all’Università di Padova dall’Anpi nazionale per ricordare i dodici docenti universitari (Ernesto Bonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida, Fabio Luzzatto, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Francesco ed Edoardo Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra) che novant’anni or sono rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista, ha concluso un ricco ciclo di iniziative svolte in diverse città d’Italia per iniziativa delle Anpi locali, e dedicate a celebrare ognuno dei componenti di un gruppo certamente eterogeneo per ambiti disciplinari e convinzioni politiche e religiose, ma unito in un atto di disobbedienza civile e di denuncia della pervasiva avanzata del progetto totalitario fascista nel sistema dell’istruzione superiore, snodo essenziale del rapporto tra istituzioni e società civile.

Il convegno organizzato l’11 dicembre all’Università di Padova dall’Anpi nazionale per ricordare i dodici docenti universitari (Ernesto Bonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida, Fabio Luzzatto, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Francesco ed Edoardo Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra) che novant’anni or sono rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista, ha concluso un ricco ciclo di iniziative svolte in diverse città d’Italia per iniziativa delle Anpi locali, e dedicate a celebrare ognuno dei componenti di un gruppo certamente eterogeneo per ambiti disciplinari e convinzioni politiche e religiose, ma unito in un atto di disobbedienza civile e di denuncia della pervasiva avanzata del progetto totalitario fascista nel sistema dell’istruzione superiore, snodo essenziale del rapporto tra istituzioni e società civile.

Un convegno, quello padovano, che non si è limitato alla celebrazione ma, grazie all’autorevolezza dei relatori (Filippo Focardi, Mario Isnenghi, Maurizio Malo, Marta Mezzo, Paolo Papotti, Floriana Rizzetto, Giulia Simone) e all’approccio critico dei rispettivi interventi, ha sollevato diverse questioni, facendo luce da più angolazioni sui temi e sugli interrogativi posti da un episodio rimasto a lungo ai margini della ricerca storica e della memoria pubblica (lo sottolineava Alessandro Galante Garrone in uno scritto del 1986) e invece – lo ha ricordato nelle sue conclusioni il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo – meritevole di essere riportato all’attenzione degli studiosi e della collettività, proprio per le sue numerose implicazioni e per le riflessioni sul passato e sul presente che ne derivano.

Basti pensare, per quello che riguarda il presente, a un fenomeno già latente nelle società più sviluppate e fortemente amplificato dalla pandemia: la crescita nella società civile di correnti, minoritarie ma attive, che guardano con diffidenza, quando non con timore, alla cultura, ai saperi, alle competenze, e a coloro che ne sono portatori.

Una diffidenza che il populismo politico, mosso dall’intento di legittimarsi come classe dirigente alternativa direttamente espressa dal basso, ha raccolto e incoraggiato, riproponendola nei termini di una condanna indiscriminata, che addita negli intellettuali, nel senso più lato del termine, un’élite in larga parte collusa con i gruppi dirigenti tradizionali, fruitrice di privilegi, anche materiali, conseguiti come contropartita dell’impegno a vario titolo profuso per celare agli occhi dei più gli arcana imperii, nell’interesse dei presunti veri detentori del potere, spesso e volentieri invisibili e come tali collegati in modo occulto ai centri di produzione del sapere.

Una diffidenza che il populismo politico, mosso dall’intento di legittimarsi come classe dirigente alternativa direttamente espressa dal basso, ha raccolto e incoraggiato, riproponendola nei termini di una condanna indiscriminata, che addita negli intellettuali, nel senso più lato del termine, un’élite in larga parte collusa con i gruppi dirigenti tradizionali, fruitrice di privilegi, anche materiali, conseguiti come contropartita dell’impegno a vario titolo profuso per celare agli occhi dei più gli arcana imperii, nell’interesse dei presunti veri detentori del potere, spesso e volentieri invisibili e come tali collegati in modo occulto ai centri di produzione del sapere.

L’antintellettualismo, inteso come condanna della moderna conoscenza scientifica in nome del primato di una presunta saggezza popolare “spontanea”, è una costante che si ripresenta ciclicamente nella storia del nostro tempo, e ha radici nella visione romantica del popolo come depositario di saperi ancestrali “puri” in contrasto con la modernità “corrotta”. Di certo l’antintellettualismo – presupposto, fin dal tempo della Restaurazione, di ogni vulgata reazionaria e oscurantista – ha fatto parte del bagaglio culturale del fascismo, specialmente nella sua versione strapaesana e ruralista, spesso indicata nell’apologetica del regime come archetipo ideale dello squadrismo. E con questa forma di propaganda dovettero fare probabilmente i conti anche i dodici docenti, tutti rinomati studiosi nei rispettivi campi, subendo il dileggio della stampa di regime, impegnata a screditare i dissidenti mettendoli a confronto con la plebiscitaria adesione degli oltre mille docenti che prestarono il giuramento.

L’antintellettualismo, inteso come condanna della moderna conoscenza scientifica in nome del primato di una presunta saggezza popolare “spontanea”, è una costante che si ripresenta ciclicamente nella storia del nostro tempo, e ha radici nella visione romantica del popolo come depositario di saperi ancestrali “puri” in contrasto con la modernità “corrotta”. Di certo l’antintellettualismo – presupposto, fin dal tempo della Restaurazione, di ogni vulgata reazionaria e oscurantista – ha fatto parte del bagaglio culturale del fascismo, specialmente nella sua versione strapaesana e ruralista, spesso indicata nell’apologetica del regime come archetipo ideale dello squadrismo. E con questa forma di propaganda dovettero fare probabilmente i conti anche i dodici docenti, tutti rinomati studiosi nei rispettivi campi, subendo il dileggio della stampa di regime, impegnata a screditare i dissidenti mettendoli a confronto con la plebiscitaria adesione degli oltre mille docenti che prestarono il giuramento.

In realtà, quel plebiscito era più apparente che reale: tra i “giuranti”, accanto a molti opportunisti, a quanti, celiando, sostenevano che dietro l’ostentato distintivo del Pnf si celasse l’acronimo di “per necessità familiari”, si affiancavano coloro i quali, in buona fede, avevano ritenuto preferibile accettare un compromesso ripugnante pur di continuare l’opera di formazione delle giovani generazioni, spesso in tacito antagonismo con il prevalente conformismo; per non parlare, poi, dei docenti cattolici, gli scrupoli dei quali vennero placati dall’obbligo posto dalle gerarchie ecclesiastiche di fare salvi, all’atto del giuramento, i doveri verso Dio e la Chiesta, oltre che dalle sottigliezze interpretative e dai distinguo introdotti da padre Agostino Gemelli.

In realtà, quel plebiscito era più apparente che reale: tra i “giuranti”, accanto a molti opportunisti, a quanti, celiando, sostenevano che dietro l’ostentato distintivo del Pnf si celasse l’acronimo di “per necessità familiari”, si affiancavano coloro i quali, in buona fede, avevano ritenuto preferibile accettare un compromesso ripugnante pur di continuare l’opera di formazione delle giovani generazioni, spesso in tacito antagonismo con il prevalente conformismo; per non parlare, poi, dei docenti cattolici, gli scrupoli dei quali vennero placati dall’obbligo posto dalle gerarchie ecclesiastiche di fare salvi, all’atto del giuramento, i doveri verso Dio e la Chiesta, oltre che dalle sottigliezze interpretative e dai distinguo introdotti da padre Agostino Gemelli.

Ci sono dunque non poche ragioni per rispondere positivamente all’appello di Alessandro Galante Garrone, e per non far cadere l’oblio su una vicenda che ancora oggi fa luce sul passato e interroga il presente. A novant’anni di distanza, il rifiuto del giuramento di fedeltà al regime fascista da parte di un pugno di educatori appare rilevante soprattutto per il suo significato morale. Fu, come si è detto, un gesto di resistenza attuato nella forma della disobbedienza civile, nel senso pieno del termine, poiché il disobbediente civile non è soltanto colui che non si piega all’imposizione di un obbligo che ritiene ingiusto, ma lo fa senza sottrarsi alle conseguenze del suo gesto (in questo caso la perdita della cattedra e, e per qualcuno, l’indigenza) pur di mobilitare le coscienze dei contemporanei e dei posteri.

Certamente, i dodici non erano militanti politici antifascisti, e le loro motivazioni (peraltro tra loro molto diverse) ebbero come elemento comune la rivendicazione di una coerenza deontologica collocata al di sopra di qualsiasi calcolo di opportunità, ivi compresa la possibile pratica di una “dissimulazione onesta” che potesse salvare una posizione culturale e sociale faticosamente guadagnata.

Certamente, i dodici non erano militanti politici antifascisti, e le loro motivazioni (peraltro tra loro molto diverse) ebbero come elemento comune la rivendicazione di una coerenza deontologica collocata al di sopra di qualsiasi calcolo di opportunità, ivi compresa la possibile pratica di una “dissimulazione onesta” che potesse salvare una posizione culturale e sociale faticosamente guadagnata.

Partendo da questa constatazione, si può provare a considerare il rifiuto del giuramento al regime come un gesto “bifronte”, che mostra un volto rivolto al passato e un volto rivolto al futuro.

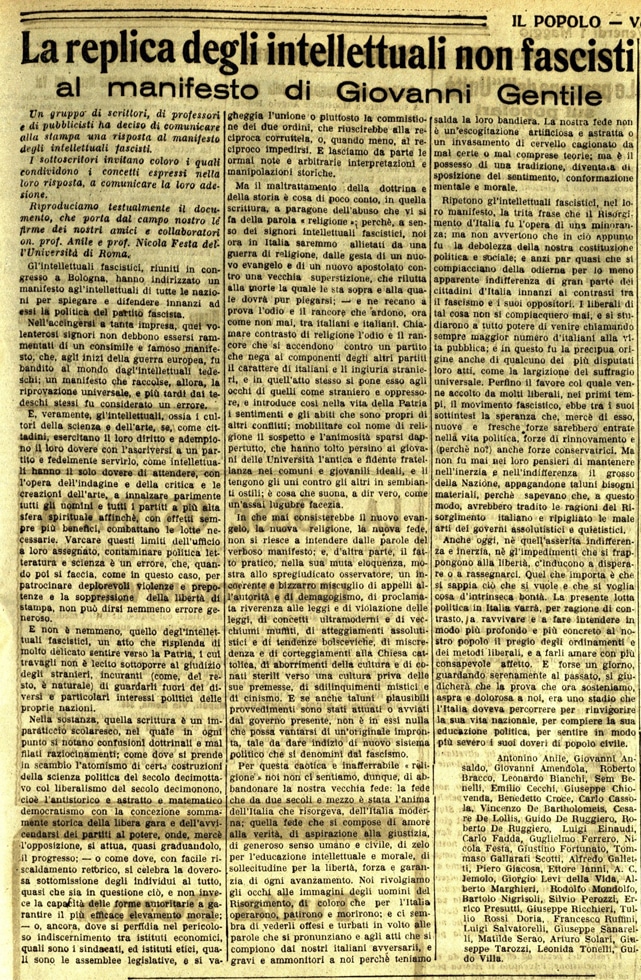

Il passato: occorre andare a sei anni prima, al 1925, quando, in risposta alla pubblicazione del Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile al termine del convegno bolognese degli Istituti fascisti di cultura, Benedetto Croce dette vita al manifesto di risposta, passato alla storia come il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Il testo elaborato da Croce era una nobile perorazione in difesa dell’autonomia della cultura, contro il tradimento di quei chierici che ne avevano fatto un’arma di lotta politica mettendola al servizio delle organizzazioni di potere dispiegate da partiti che si accingevano a travolgere gli ordinamenti liberali.

Il passato: occorre andare a sei anni prima, al 1925, quando, in risposta alla pubblicazione del Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile al termine del convegno bolognese degli Istituti fascisti di cultura, Benedetto Croce dette vita al manifesto di risposta, passato alla storia come il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Il testo elaborato da Croce era una nobile perorazione in difesa dell’autonomia della cultura, contro il tradimento di quei chierici che ne avevano fatto un’arma di lotta politica mettendola al servizio delle organizzazioni di potere dispiegate da partiti che si accingevano a travolgere gli ordinamenti liberali.

Dei molti che lo sottoscrissero, solo pochissimi, sei anni più tardi, rifiutarono il giuramento di fedeltà (tra essi, Francesco Ruffini, Giorgio Levi Della Vida e Gaetano De Sanctis): ma in molte delle argomentazioni addotte in tale occasione, risuonava l’eco di quel manifesto, specie laddove si sottolineava il diritto dall’intellettuale a gettare uno sguardo critico sulla vita pubblica e anche, se del caso, di appartarsi da essa, o si rivendicava una libertà negativa, nel senso dell’obbligo del potere politico di astenersi dall’interferire nello svolgimento della vita culturale. E per questa via, si esprimeva anche un’aristocratica presa di distanza dalle contaminazioni con la società di massa e con i suoi apparati di propaganda e di costruzione del consenso, oltre che di trasmissione del sapere: vere e proprie macchine che il fascismo al potere aveva mostrato di padroneggiare con una abilità ignota alla vecchia classe dirigente liberale e al ceto intellettuale che si era formato con essa.

Il futuro: nel 1931, anno dell’introduzione della formula del giuramento di fedeltà al fascismo, la situazione presentava anche altri aspetti. Reduce da due successi, il Concordato e il plebiscito, entrambi del 1929, il regime si apprestava a perfezionare la macchina totalitaria, e l’organizzazione della cultura rappresentava un terreno privilegiato per la sperimentazione di politiche di riordino e di disciplinamento, realizzate anche con la creazione di nuovi organismi (il Cnr, l’Accademia d’Italia, l’Enciclopedia Treccani) e la messa a disposizione di ingenti risorse, che rendevano particolarmente appetibili per i singoli gli incarichi e le prebende erogate.

In questo contesto, il rifiuto di entrare a fare parte di questa macchina di costruzione del consenso assumeva un significato particolare, di rigetto del ralliement imposto dal regime e della riduzione del sapere al rango di instrumentum regni e degli intellettuali al rango di esecutori di politiche che, anche laddove dove vigeva una apparente tolleranza (come da parte di alcuni storici si è sostenuto per l’Enciclopedia italiana guidata da Giovanni Gentile), erano concordemente finalizzate a neutralizzare il dissenso e metterlo a tacere e non certo a conferirgli una pur ridotta legittimazione.

Questo aspetto della problematica dell’autonomia della ricerca e dell’insegnamento, posto con coraggio dai dodici docenti universitari, viene recuperato e rielaborato nell’ambito della discussione all’Assemblea Costituente e nel testo della Costituzione Repubblicana. A ben vedere, le disposizioni degli articoli 9, 33 e 34, sulla promozione della cultura come compito precipuo della Repubblica, sulla scuola pubblica e sull’autonomia delle istituzioni di alta cultura e delle università, presentano un duplice aspetto: esse costituiscono da un lato altrettante norme di garanzia della libertà della ricerca e dell’insegnamento, sancita solennemente dal primo comma dell’art. 33, ma si iscrivono anche nel più generale progetto pluralistico e autonomistico delineato negli articoli 2 e 5. L’articolo 2, come è noto, capovolge l’assioma fascista della subordinazione dei singoli allo Stato, individuando nella persona umana il centro di imputazione di diritti inalienabili, che il potere pubblico riconosce e garantisce; l’articolo 5, a sua volta, definisce il presupposto autonomistico al quale deve ispirarsi l’ordinamento democratico, che riconosce e promuove le autonomie medesime, tra le quali occorre annoverare anche quella attribuita dall’art. 34 alle università. Queste prescrizioni, a loro volta, costituiscono il presupposto per la realizzazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3, in senso sia formale che sostanziale, perché la diffusione dell’istruzione è uno strumento fondamentale per la rimozione degli impedimenti materiali e non che impediscono la piena partecipazione di tutti alla vita pubblica, e perché la garanzia della pari dignità sociale dei cittadini, di cui parla il primo comma dell’articolo 3, è impensabile al di fuori di un pieno esercizio del diritto allo studio.

Questo aspetto della problematica dell’autonomia della ricerca e dell’insegnamento, posto con coraggio dai dodici docenti universitari, viene recuperato e rielaborato nell’ambito della discussione all’Assemblea Costituente e nel testo della Costituzione Repubblicana. A ben vedere, le disposizioni degli articoli 9, 33 e 34, sulla promozione della cultura come compito precipuo della Repubblica, sulla scuola pubblica e sull’autonomia delle istituzioni di alta cultura e delle università, presentano un duplice aspetto: esse costituiscono da un lato altrettante norme di garanzia della libertà della ricerca e dell’insegnamento, sancita solennemente dal primo comma dell’art. 33, ma si iscrivono anche nel più generale progetto pluralistico e autonomistico delineato negli articoli 2 e 5. L’articolo 2, come è noto, capovolge l’assioma fascista della subordinazione dei singoli allo Stato, individuando nella persona umana il centro di imputazione di diritti inalienabili, che il potere pubblico riconosce e garantisce; l’articolo 5, a sua volta, definisce il presupposto autonomistico al quale deve ispirarsi l’ordinamento democratico, che riconosce e promuove le autonomie medesime, tra le quali occorre annoverare anche quella attribuita dall’art. 34 alle università. Queste prescrizioni, a loro volta, costituiscono il presupposto per la realizzazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3, in senso sia formale che sostanziale, perché la diffusione dell’istruzione è uno strumento fondamentale per la rimozione degli impedimenti materiali e non che impediscono la piena partecipazione di tutti alla vita pubblica, e perché la garanzia della pari dignità sociale dei cittadini, di cui parla il primo comma dell’articolo 3, è impensabile al di fuori di un pieno esercizio del diritto allo studio.

Si può sostenere che, per questo aspetto, le questioni sollevate dal rifiuto del giuramento di fedeltà al regime si ripropongono oggi nei termini di una considerazione critica sugli ostacoli da superare affinché la Costituzione si realizzi compiutamente anche per quanto riguarda la promozione dell’istruzione fra il maggior numero di persone, e ai massimi livelli, come mezzo di realizzazione dei suoi obiettivi fondamentali.

Si può sostenere che, per questo aspetto, le questioni sollevate dal rifiuto del giuramento di fedeltà al regime si ripropongono oggi nei termini di una considerazione critica sugli ostacoli da superare affinché la Costituzione si realizzi compiutamente anche per quanto riguarda la promozione dell’istruzione fra il maggior numero di persone, e ai massimi livelli, come mezzo di realizzazione dei suoi obiettivi fondamentali.

Certamente, oggi la libertà della ricerca e dell’insegnamento non è direttamente minacciata da forme esplicite di autoritarismo. Tuttavia, non mancano tentazioni in tal senso, e recentemente il revisionismo storiografico, che ormai da anni punta alla delegittimazione della base resistenziale e antifascista dell’ordinamento repubblicano, ha trovato nuova espressione nelle recenti mozioni varate dai Consigli regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e da ultimo in una iniziativa legislativa del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato, miranti a porre dei limiti alla libertà della ricerca, attraverso la proposizione per legge o comunque per atti di autorità pubbliche, di una verità storica “legale” presidiata dalla previsione di sanzioni contro i dissenzienti, cioè contro tutti coloro che non assecondano la lettura ufficiale degli eventi.

Certamente, oggi la libertà della ricerca e dell’insegnamento non è direttamente minacciata da forme esplicite di autoritarismo. Tuttavia, non mancano tentazioni in tal senso, e recentemente il revisionismo storiografico, che ormai da anni punta alla delegittimazione della base resistenziale e antifascista dell’ordinamento repubblicano, ha trovato nuova espressione nelle recenti mozioni varate dai Consigli regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e da ultimo in una iniziativa legislativa del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato, miranti a porre dei limiti alla libertà della ricerca, attraverso la proposizione per legge o comunque per atti di autorità pubbliche, di una verità storica “legale” presidiata dalla previsione di sanzioni contro i dissenzienti, cioè contro tutti coloro che non assecondano la lettura ufficiale degli eventi.

Al centro del discorso, ancora una volta – lo ha ricordato il presidente nazionale Anpi nelle già citate conclusioni al convegno di Padova – la vicenda delle foibe e la pazzesca equiparazione di quest’ultima alla Shoah, con il sottointeso intento di banalizzare la storia del 900, riducendo il secondo conflitto mondiale a una sequenza di crimini la cui responsabilità viene equamente divisa tra nazifascismo e comunismo, in una macabra compensazione contabile delle morti, che annulla le differenze tra vittime e carnefici, tra aggrediti e aggressori, tra i combattenti per la libertà e i fautori della tirannide.

Ma la pretesa della destra di dettare una verità storica di Stato non è l’unica minaccia che grava sulla libertà della ricerca e dell’insegnamento, e alle insidie provenienti dal mondo della politica se ne aggiungono altre, provenienti invece dalla società civile: qui il discorso si fa più articolato, e parte dalla constatazione che la vicenda pandemica ha complicato ulteriormente i già difficili rapporti tra politica e conoscenza, soprattutto se si considera che alcune decisioni di carattere politico sono state di fatto trasferite dagli organi rappresentativi a organi tecnici, ovvero a collegi formati da soggetti legittimati non dal voto popolare, ma dal possesso di determinate competenze. Se si associa questo dato all’altro della verticalizzazione del potere politico e del potere esecutivo (e all’interno di esso del Presidente del Consiglio) sul potere legislativo, è comprensibile che agli occhi dell’opinione pubblica possa sembrare inevitabile una degenerazione elitaria e verticistica del quadro istituzionale.

D’altra parte, è appena il caso di richiamare l’elevato tasso di astensionismo che ha caratterizzato l’ultima tornata elettorale amministrativa, come spia di una crisi della rappresentanza che concorre ad ampliare il divario tra cittadini e istituzioni, alimentato da diseguaglianze sempre più marcate e dall’estensione dell’area del disagio sociale e della povertà.

In questi contesti di degrado della vita pubblica, allignano minacce alla libertà di insegnamento e di ricerca non meno insidiose di quelle sopra richiamate: la sensazione di una deriva oligarchica della vita pubblica e di una saldatura tra gruppi di vertice delle istituzioni e élites tecnico-scientifiche può dare vita a una reazione dell’opinione pubblica ancora più ampia di quella che si registra oggi con l’attivismo dei movimenti no vax. E questa eventualità, chiama in causa sia la responsabilità della politica e delle istituzioni, sia quella del mondo della scienza: alla politica spetta infatti il compito di rendere quanto più possibile aperta e trasparente la discussione pubblica sulle scelte e sulle decisioni – alcune obiettivamente dolorose, altre obiettivamente restrittive – adottate per fare fronte a una crisi dai caratteri inusitati; al mondo della scienza compete il dovere di fare il possibile affinché le motivazioni obiettive poste alla base di quelle scelte siano quanto più possibile chiare e trasparenti e messe a disposizione di un pubblico quanto più possibile ampio, facendo spazio all’argomentazione razionale e discorsiva per contrastare la retorica dell’emotività.

In assenza di un impegno di trasparenza e di pubblicità da parte delle istituzioni, la contestazione delle opacità e delle zone d’ombra del funzionamento del potere pubblico, di per sé un elemento di crescita della coscienza civile, può degenerare, come in parte sta avvenendo, in una denuncia priva di obiettivi concreti e genericamente rivolta alla contestazione delle basi di legittimità della democrazia costituzionale: è il caso, per l’appunto, dei movimenti no vax che hanno fatto di una serie di postulati antiscientifici (sulla pericolosità dei quali ha richiamato più volte l’attenzione il Capo dello Stato) il presupposto ideologico per promuovere un’idea di cittadinanza esasperatamente individualista ed estranea a qualsiasi idea di solidarietà, idea diffusa a piene mani dai gruppi neofascisti proprio in quanto giustifica e anzi incoraggia lo scontro frontale volto a colpire il tessuto democratico del Paese, emblematicamente rappresentato dall’assalto alla sede della Cgil e dalla contestuale invasione violenta dei locali del Policlinico di Roma.

Oggi più che mai è invece necessario che la democrazia e le istituzioni repubblicane riacquistino senso e valore agli occhi della maggioranza della popolazione. Per realizzare questo obiettivo e con esso un’idea di cittadinanza rispondente al dettato costituzionale, è indispensabile dare vita a un processo di democratizzazione del sapere, di allargamento non solo delle conoscenze in se stesse, ma della loro disponibilità da parte di settori sempre più ampi della popolazione. E in questa prospettiva, il sistema della formazione assume una valenza strategica e irrinunciabile.

Al momento, non è dato sapere se il Piano nazionale di ripresa e resilienza opererà il cambio di passo promesso nel campo della formazione, e in particolare in quello dell’istruzione superiore, segnando una forte soluzione di continuità con un passato dominato dalle politiche di equilibrio di bilancio, che hanno condotto a un generale impoverimento dell’azione pubblica, erodendone la capacità di fare fronte alle domande sociali più pressanti, di lavoro, salute, sicurezza e istruzione.

Al momento, non è dato sapere se il Piano nazionale di ripresa e resilienza opererà il cambio di passo promesso nel campo della formazione, e in particolare in quello dell’istruzione superiore, segnando una forte soluzione di continuità con un passato dominato dalle politiche di equilibrio di bilancio, che hanno condotto a un generale impoverimento dell’azione pubblica, erodendone la capacità di fare fronte alle domande sociali più pressanti, di lavoro, salute, sicurezza e istruzione.

Le politiche neoliberiste hanno egemonizzato il panorama di questi anni e segnato gli squilibri e le antinomie della globalizzazione, condizionando il passaggio dalla società della produzione alla società della conoscenza in termini oligarchici, con la crescente concentrazione dei saperi e della ricchezza in poche mani e con l’esclusione di interi pezzi della società globale dalla fruizione degli strumenti capaci di accrescere i loro livelli di sapere e di competenze. Nel campo dell’istruzione, l’affermazione del primato del mercato e delle sue logiche ha costituito un’ulteriore grave minaccia alla libertà della ricerca e dell’insegnamento, ne ha insidiato i presupposti materiali e ha promosso una visione asfittica del processo formativo, ispirato a un modello utilitaristico, che non guarda alla formazione globale dei cittadini ma alla trasmissione di competenze limitate ma spendibili su un mercato del lavoro, a sua volta sempre più gravato dalla precarietà e dall’insicurezza.

L’Università italiana ha pagato prezzi pesanti al pensiero unico neo liberista: a partire alla fine del primo decennio del secolo l’università riformata dal governo Berlusconi (legge Gelmini) – sulla scia della quale, peraltro si sono mossi anche i governi di differente ispirazione politica – ha subito una drastica riduzione delle risorse pubbliche disponibili, con tagli massicci al Fondo di finanziamento ordinario dell’istruzione superiore. Il raffronto con i Paesi Ocse e con i partner europei è impietoso, per quanto riguarda la spesa pro capite per gli studenti e per il numero dei laureati che, malgrado qualche passo in avanti negli ultimi anni, resta drammaticamente inferiore a quello di altri Paesi e soprattutto al fabbisogno di personale qualificato in tutti gli ambiti di attività.

Il taglio draconiano della spesa pubblica, che insidia fortemente l’autonomia delle università, ha comportato la riduzione del numero dei docenti, la presenza sempre più pervasiva e condizionante dell’investimento privato (utile e auspicabile solo se assoggettato a regole e limitazioni precise), l’incremento della tassazione studentesca, mentre le misure per il diritto allo studio restano estremamente modeste. Molte famiglie, alle prese con le difficoltà economiche aggravatesi a partire dalla crisi del 2008, hanno rinunciato all’istruzione universitaria per i figli, come dimostra la flessione delle immatricolazioni, che interessa soprattutto i diplomati degli istituti tecnici e professionali, provenienti dalle famiglie dal reddito più basso, molte delle quali nel Mezzogiorno.

Non si può tacere infine dei rischi che derivano dai social network, gestiti da multinazionali che possono vantare un fatturato superiore al Pil di molti Stati.

Attualmente, pochi soggetti imprenditoriali particolarmente aggressivi e spregiudicati, in grado di operare su scala globale – spesso e volentieri gli stessi che, attraverso le piattaforme, hanno reso ancora più precario, dequalificato e sottopagato il lavoro dei loro dipendenti – riescono a gestire unilateralmente le esperienze e le conoscenze ricavate dalle persone che agiscono in un ambiente digitale, trasformandole in oggetti di scambio, in violazione di ogni principio di privacy, nonché del diritto di proprietà morale che ciascuno di noi può pretendere sulle proprie preferenze e sulle proprie inclinazioni. Si tratta, come ha sostenuto di recente Shoshana Zuboff (Il capitalismo della sorveglianza) di una profonda mutazione del capitalismo che utilizza l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali di previsione e vendita, e come tale, si è andata svolgendo restando a lungo indifferente a un uso dei social media come veicoli di diffusione di fake news, come strumenti di creazione di reti eversive e canali di diffusione di discorsi razzisti, sessisti e complottisti.

Attualmente, pochi soggetti imprenditoriali particolarmente aggressivi e spregiudicati, in grado di operare su scala globale – spesso e volentieri gli stessi che, attraverso le piattaforme, hanno reso ancora più precario, dequalificato e sottopagato il lavoro dei loro dipendenti – riescono a gestire unilateralmente le esperienze e le conoscenze ricavate dalle persone che agiscono in un ambiente digitale, trasformandole in oggetti di scambio, in violazione di ogni principio di privacy, nonché del diritto di proprietà morale che ciascuno di noi può pretendere sulle proprie preferenze e sulle proprie inclinazioni. Si tratta, come ha sostenuto di recente Shoshana Zuboff (Il capitalismo della sorveglianza) di una profonda mutazione del capitalismo che utilizza l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali di previsione e vendita, e come tale, si è andata svolgendo restando a lungo indifferente a un uso dei social media come veicoli di diffusione di fake news, come strumenti di creazione di reti eversive e canali di diffusione di discorsi razzisti, sessisti e complottisti.

Non sono dunque poche le minacce attuali alla libertà della ricerca e dell’insegnamento: soprattutto, oggi più che in passato, si ha a che fare con nemici tanto più insidiosi in quanto meno visibili. E a maggior ragione conserva tutta la sua validità l’insegnamento che si può trarre dal gesto dei dodici docenti universitari che, dicendo no alle pretese totalitarie del regime, tracciarono la via di una resistenza civile all’oppressione. Nel quadro di un impegno costante per la piena attuazione della Costituzione repubblicana, la rivendicazione della libertà della ricerca e dell’insegnamento permane pertanto come elemento portante per la formazione della coscienza democratica del Paese.

Una battaglia civile per la democratizzazione della cultura, soprattutto nel contesto della crisi pandemica, può concorrere alla ricostruzione di un tessuto sociale e morale che mesi di pur necessarie restrizioni e di isolamento hanno senza dubbio concorso a logorare. E in tempi difficili come quelli che si stanno attraversando, non è certo cosa da poco cominciare a pensare che il benessere collettivo è fatto anche di scolarizzazione, di diffusione della conoscenza, di valorizzazione delle competenze e di tutti quei beni che non si misurano solo in punti percentuali di Pil, ma in termini di civismo, socialità, partecipazione e solidarietà.

Pubblicato mercoledì 22 Dicembre 2021

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/la-lezione-dei-12-disobbedienti-al-tempo-doggi/