Il 23 febbraio il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la mozione n. 29, “La Giunta regionale sospenda ogni tipo di contributo a favore di tutte quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo e/o di negazionismo nei confronti delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata”, su iniziativa del gruppo di Fratelli d’Italia.

Il lungo titolo riassume il senso di un documento che ripropone in modo esplicito e con un intento inequivocabile la vexata quaestio dell’uso pubblico della storia, promuovendo l’idea di una verità di Stato enunciata come paradigma di legittimità e quindi come limite invalicabile posto alla libertà della ricerca, in palese contrasto con le garanzie sancite in particolare dall’art. 21 e dall’art. 33 della Costituzione.

Chi legga criticamente la mozione, come ci accingiamo a fare, non mancherà di rilevare un certo tono di livore che pervade il testo, livore del quale cercheremo al termine di questo articolo di dare una spiegazione, convinti come siamo che il documento sia rivelatore, tra l’altro, del fallimento del tentativo di piegare il discorso pubblico sulle drammatiche vicende dell’area dell’Alto Adriatico nella prima metà del Novecento a esigenze puramente propagandistiche e di parte.

Di che cosa si parla

La mozione n. 29 si apre con una serie di premesse, dalle quali si può agevolmente evincere il tono generale del documento. In particolare, si afferma che:

- “tra il 1943 e il 1947 sono stati assassinati e infoibati dal regime comunista jugoslavo oltre 12 mila italiani perché considerati etnodiversi e quindi ‘indesiderabili’ come definiti nel manuale della pulizia etnica dell’ex ministro del dittatore Tito, Vasa Cubrilovic;

- nelle foibe trovarono una morte atroce moltissimi civili di qualsiasi genere, età ed estrazione politica, senza alcun distinguo. Unica loro ‘colpa’: essere italiani;

- nello stesso periodo sono stati più di 350.000 i nostri connazionali costretti, dal regime comunista jugoslavo, a scappare dalla propria terra abbandonando, con essa, anche i loro averi e possedimenti, senza la possibilità di avere alcun risarcimento e con la consapevolezza di non rivedere mai più persino le tombe dei propri cari”.

Il numero delle vittime

Nella prima premessa, il riferimento cronologico appare quanto meno impreciso. È appena il caso di ricordare che nel 1943 non esisteva alcun regime comunista jugoslavo, ma un movimento di Resistenza contro gli occupanti nazifascisti, dato che la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia fu proclamata alla fine del 1945: un errore piuttosto marchiano di inquadramento temporale degli eventi, che però la dice lunga sull’intenzione dei proponenti, di rispolverare un linguaggio da guerra fredda, anacronistico, ma sempre efficace sul terreno della propaganda. Molto più delicata e importante è la questione dei numeri delle persone assassinate, perché spesso, dietro i numeri, si nascondono intenti che non solo non rendono giustizia, ma risultano offensive della memoria delle vittime.

“Gonfiare le cifre di un avvenimento storico – ha scritto in modo convincente Eric Gobetti nel suo E allora le foibe? – serve retoricamente ad aumentarne l’importanza; ma contribuisce anche a creare falsi miti e, in definitiva, non favorisce la memoria e non denota rispetto delle vittime. Potrebbe sembrare un aspetto marginale, ma non lo è. Ogni sofferenza, anche individuale, ha valore in sé, ogni vittima innocente merita rispetto”.

“Gonfiare le cifre di un avvenimento storico – ha scritto in modo convincente Eric Gobetti nel suo E allora le foibe? – serve retoricamente ad aumentarne l’importanza; ma contribuisce anche a creare falsi miti e, in definitiva, non favorisce la memoria e non denota rispetto delle vittime. Potrebbe sembrare un aspetto marginale, ma non lo è. Ogni sofferenza, anche individuale, ha valore in sé, ogni vittima innocente merita rispetto”.

La cifra indicata nella mozione, di 12 mila vittime, non è motivata e non sono indicate le fonti dalle quali è tratta, ma la cosa non è rilevante tanto in sé, quanto perché è indicativa di un modo di pensare che, nel seguito del discorso, porta la mozione anche ad accusare di “riduzionismo” il Vademecum per la giornata del ricordo, un equilibrato testo elaborato da un gruppo di studiosi dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea del Friuli Venezia Giulia. Questa accusa si fonda sul solo fatto che, nella parte dedicata al numero delle vittime delle foibe, il Vademecum parla, per le “foibe istriane” (autunno 1943), di stime che variano da 500 a 700 vittime e per le “foibe giuliane” (primavera 1945) di una stima complessiva tra le 3000 e le 4000 vittime, rettificando la ricerca condotta alla fine degli anni 50 dall’Istituto centrale di statistica, che aveva indicato in 2.627 le vittime civili (infoibati e scomparsi) appartenenti alle province Gorizia, Trieste e Udine, nella primavera-estate del 1945.

Con buona pace dei proponenti della mozione, che usano il termine “riduzionismo” in un modo forse un po’ troppo letterale, il Vademecum, intervenendo proprio sul tema negazionismo/riduzionismo, chiarisce che la critica alle esagerazioni nella quantificazione delle vittime non serve certo a negare “che le stragi effettivamente siano avvenute, seppur su scala più ridotta” e tanto meno a disconoscere l’esistenza di un disegno repressivo organizzato, facente capo agli apparati di sicurezza di un movimento di Liberazione che si andava trasformando in un regime a partito unico, come scrive la Commissione storica italo-slovena nel Rapporto finale congiunto sulle relazioni italo-slovene (1880-1956) varato nel 2000.

In altri termini, impegnarsi per avere un quadro preciso dell’entità dei massacri non significa affatto attenuare il giudizio morale di condanna di quelli che furono veri e propri eccidi che andarono ben oltre la punizione dei collaborazionisti e dei criminali di guerra colpendo numerose persone innocenti, né annacquare il giudizio storico sulle responsabilità di coloro che li attuarono.

Un’opera sistematica di un censimento delle vittime, ancora non intrapresa, potrebbe invece finalmente restituire loro un volto e un nome, e, con essi, la verità delle loro storie e la dignità dei loro vissuti. E sarebbe bello se i gruppi politici della destra si impegnassero in tal senso. Ma su questo versante, tutto tace.

Chi era Vaso Cubrilovic?

Nella mozione della Regione Veneto, Vaso (o Vasa) Cubrilovic è indicato come ex ministro di Tito (fu in effetti ministro dell’agricoltura della Repubblica jugoslava e amico personale del dittatore, nonché, dopo la dissoluzione della Federazione, consigliere di Milosevic) e autore del “manuale di pulizia etnica” utilizzato per la persecuzione antitaliana. Le cose sono un po’ diverse: Cubrilovic era un personaggio minore, arrivato al comunismo attraverso il nazionalismo serbo, e il suo “manuale” è in realtà un memorandum scritto nel 1944, dal titolo Manjinski problem u novoj Jugoslaviji (Il problema delle minoranze nella nuova Jugoslavia) nel quale si sosteneva l’opportunità di procedere già in tempo di guerra all’espulsione della minoranza italiana e in particolare degli italiani insediatisi in Istria dopo il 1918. Il presunto “manuale” era dunque uno dei tanti libelli prodotti in quel periodo sulla questione nazionale che, come è noto, riguardava sia la questione delle minoranze, sia quella delle relazioni delle nazionalità che avrebbero composto la Federazione Jugoslava. Di certo, non un documento dotato di una particolare ufficialità.

Esso però rinvia a un punto essenziale, quello della “spietata pulizia etnica” (così il testo della mozione n. 29) attuata nei confronti degli italiani durante e dopo la guerra. In realtà, parlare di pulizia etnica nel caso degli eccidi perpetrati dall’esercito popolare di liberazione e dagli apparati di sicurezza jugoslavi a partire dalla primavera del 1945 è del tutto fuorviante e non serve a comprendere la dinamica e le cause degli eventi.

L’intenzione del movimento partigiano e poi del governo jugoslavo era infatti quella di colpire non gli italiani in quanto tali, ma tutti coloro i quali avevano collaborato con gli occupanti italiani e tedeschi durante la guerra e, insieme, tutti coloro i quali, anche antifascisti, e non solo italiani, si opponevano o avrebbero potuto opporsi al processo di trasformazione del movimento rivoluzionario in un regime comunista a partito unico. Gli italiani furono colpiti duramente non perché destinatari di un progetto di pulizia etnica, ma in quanto pagarono a caro prezzo l’identificazione tra italianità e fascismo, propagandata dal regime e portata alle sue estreme conseguenze con l’occupazione della Slovenia e del Montenegro e di altri territori della Jugoslavia nel 1941. Non si può non considerare lo strascico di odio e il desiderio di vendetta suscitato dai crimini perpetrati dall’esercito di occupazione italiano non solo contro i resistenti sloveni ma anche e soprattutto conto la popolazione civile, con presa di ostaggi, incendi di villaggi e deportazioni nei campi di internamento dove si calcola che persero la vita centinaia di donne, bambini e anziani per malattie e denutrizione: fatti che non giustificano ma contribuiscono a spiegare la ferocia della repressione del dopoguerra. Ma affermare che quest’ultima, nella primavera-estate 1945, abbia assunto il carattere di pulizia etnica significa non comprendere il senso dell’animosità antitaliana che indubbiamente caratterizzò la condotta del movimento partigiano jugoslavo, ma che si connotò in senso eminentemente politico e non etnico, malgrado l’importanza che questo fattore rivestì nello scenario della frontiera italo-jugoslava. L’accusa di riduzionismo che la mozione muove su questo specifico aspetto anche al Vademecum è del tutto infondata: ricondurre la sequenza delle violenze perpetrate dagli apparati repressivi jugoslavi a una ragione piuttosto che a un’altra non significa affatto sminuirne la gravità, esattamente come ricordare i crimini di guerra italiana in Jugoslavia significa richiamare l’attenzione sulle radici di alcuni eventi e sullo strascico di ostilità che hanno lasciato nel tempo.

I ferrovieri bolognesi e i profughi istriani

Nella povertà di argomentazioni che caratterizza il documento della Regione Veneto, si riprende il tema dell’accoglienza ostile riservata ai profughi istriani, nel dopoguerra, da parte dei comunisti italiani e delle organizzazioni sindacali. Chi scrive ha appreso nei dettagli di tali episodi proprio durante incontri e discussioni organizzate dall’Anpi: incontri nei quali alcune delle circostanze richiamate nella mozione (tra cui la minaccia di sciopero dei ferrovieri bolognesi per impedire la sosta di un treno di profughi, che non poterono fermarsi e rifocillarsi) sono state ricordate e condannate, senza alcuna reticenza, come eventi appartenenti a un passato dominato dalle logiche ferree della guerra fredda, oggi non più giustificabili. Tornare su questo argomento può essere opportuno soprattutto per sottolineare come, nel passato, i partiti di sinistra, assimilando in alcune circostanze i profughi istriani e giuliani ai fascisti tout court, siano stati in qualche modo subalterni all’identificazione tra italiani e fascisti che proprio il regime mussoliniano aveva imposto in particolare nei territori di confine per legittimare le misure di sopraffazione delle minoranze. Si trattò di un grave errore, che accentuò malintesi e diffidenze da ambo le parti, determinando una distanza ancora oggi difficile da colmare, e sulla quale la propaganda neofascista ha avuto occasione, in passato, di aprirsi un certo spazio.

Nella povertà di argomentazioni che caratterizza il documento della Regione Veneto, si riprende il tema dell’accoglienza ostile riservata ai profughi istriani, nel dopoguerra, da parte dei comunisti italiani e delle organizzazioni sindacali. Chi scrive ha appreso nei dettagli di tali episodi proprio durante incontri e discussioni organizzate dall’Anpi: incontri nei quali alcune delle circostanze richiamate nella mozione (tra cui la minaccia di sciopero dei ferrovieri bolognesi per impedire la sosta di un treno di profughi, che non poterono fermarsi e rifocillarsi) sono state ricordate e condannate, senza alcuna reticenza, come eventi appartenenti a un passato dominato dalle logiche ferree della guerra fredda, oggi non più giustificabili. Tornare su questo argomento può essere opportuno soprattutto per sottolineare come, nel passato, i partiti di sinistra, assimilando in alcune circostanze i profughi istriani e giuliani ai fascisti tout court, siano stati in qualche modo subalterni all’identificazione tra italiani e fascisti che proprio il regime mussoliniano aveva imposto in particolare nei territori di confine per legittimare le misure di sopraffazione delle minoranze. Si trattò di un grave errore, che accentuò malintesi e diffidenze da ambo le parti, determinando una distanza ancora oggi difficile da colmare, e sulla quale la propaganda neofascista ha avuto occasione, in passato, di aprirsi un certo spazio.

“Alla pulizia etnica ha fatto seguito una pulizia storiografica e linguistica ancora assolutamente attuale”

Sono parole della mozione, che insistono su una delle più grandi mistificazioni della destra, consistenti nell’affermazione di un prolungato silenzio sulla vicenda delle foibe, attribuito a un ipotetico complotto di sinistra, che avrebbe impedito per anni di affrontare questo tema, censurando qualsiasi tentativo di sollevare un presunto velo di silenzio.

Incredibilmente, questa versione dei fatti ha trovato un certo credito nell’opinione pubblica, ma in realtà, fino agli anni 50 la memoria degli eventi della fine della guerra nell’area alto-adriatica è stata tenuta viva e resa pubblica dalla memoria degli esuli e delle vittime, mentre già dall’inizio degli anni 60 si svolsero discussioni parlamentari sul tema. Giova altresì ricordare che la cerimonia pubblica di chiusura della foiba di Basovizza (si trattava in realtà di un pozzo minerario e non di una foiba in senso stretto) ebbe luogo nel 1959, alla presenza delle autorità italiane. Con la fine della guerra fredda, indubbiamente l’interesse verso le vicende della frontiera italo-jugoslava si è accresciuto, dando luogo a un’ampia messe di studi e di ricerche, che hanno consentito numerosi approfondimenti. Se reticenze vi sono state nel passato, esse sono da attribuire soprattutto a circostanze di ordine generale, legate da un lato alla diversa posizione nei confronti del blocco occidentale assunta dalla Jugoslavia di Tito dopo la rottura con il Cominform (1948), che ha ovviamente condizionato anche i rapporti con l’Italia, e, dopo la dissoluzione della Jugoslavia stessa, al timore che le intemperanze propagandistiche della destra potessero danneggiare le relazioni diplomatiche con Slovenia e Croazia, come effettivamente è accaduto in diverse circostanze.

Si afferma poi nella mozione che le vicende dell’area alto-adriatica non hanno trovato riscontro nei programmi didattici, nei libri di testo e nelle iniziative didattiche nelle scuole e nelle università. Sarebbe sufficiente ricordare agli estensori del documento che soprattutto nei libri di testo e nei programmi scolastici deve ancora trovare spazio adeguato la storia della Resistenza, e che comunque è proprio in questa storia che andrebbe inquadrata la vicenda del confine italo-jugoslavo, senza dimenticare, a tale proposito, che dopo l’8 settembre 1943 molti reparti italiani si unirono ai partigiani jugoslavi.

Su questo punto non sarebbe il caso di soffermarsi oltre, se non per ricordare come siano palesemente infondati alcuni riferimenti della mozione n. 29 ad atti di censura (provenienti poi non si sa bene da chi) nei confronti di un film come Rosso Istria, condannato in primo luogo dal giudizio del pubblico che ha respinto un’opera faziosa, apologetica del fascismo e del nazismo: un vero e proprio “fiasco” al botteghino, malgrado l’infelice idea della televisione pubblica di mandarlo in onda qualche tempo fa.

Alla destra che lamenta la “pulizia storiografica” sulla questione delle foibe, si potrebbe rispondere con l’oraziano de te fabula narratur: tanto essa è prolifica di documenti come la mozione n. 29, quanto è di una povertà disarmante sul piano della ricerca storica.

Ma allora?

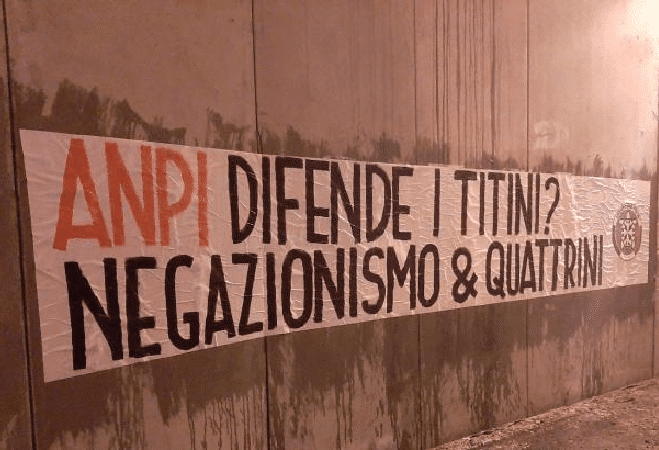

“In occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo ogni anno vengono organizzati diversi convegni di natura negazionista o riduzionista con la presenza di presunti storici, a cura principalmente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con il sostegno, talvolta, di amministrazioni locali compiacenti e di partiti politici presenti in Parlamento con il solo fine di sminuire o addirittura negare il dramma delle foibe e delle drammatiche vicende correlate”.

Questo è il cuore dell’argomentazione svolta nella mozione n. 29: malgrado il tono intimidatorio, in fin dei conti si muove all’Anpi, ad “alcune amministrazioni locali” e ad alcuni “partiti politici presenti in Parlamento”, l’accusa di… promuovere dei convegni di studio, con la partecipazione di “presunti” storici, ovvero di studiosi la cui serietà scientifica viene calunniosamente messa in discussione, solo perché usi a fare il loro lavoro senza appiattirsi supinamente sull’approccio nazionalista e propagandistico di chi vorrebbe ricostruire la storia a propria immagine e somiglianza, e a orientare la ricerca nel senso di rappresentare l’insieme delle problematiche relative alla vicenda del confine italo-jugoslavo nella loro effettiva complessità.

Preoccupano le conclusioni della mozione, che impegna la Giunta regionale a “sospendere ogni tipo di contributo finanziario e di qualsiasi altra natura a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, concorrano con qualunque mezzo e in qualunque modo a macchiarsi di negazionismo, giustificazionismo e/o di negazionismo nei confronti delle vicende drammatiche quali le Foibe e l’Esodo, sminuendone la portata e negando la valenza storica e politica di questa enorme tragedia”.

Preoccupano le conclusioni della mozione, che impegna la Giunta regionale a “sospendere ogni tipo di contributo finanziario e di qualsiasi altra natura a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, concorrano con qualunque mezzo e in qualunque modo a macchiarsi di negazionismo, giustificazionismo e/o di negazionismo nei confronti delle vicende drammatiche quali le Foibe e l’Esodo, sminuendone la portata e negando la valenza storica e politica di questa enorme tragedia”.

Il tono minaccioso non serve a coprire la sostanza di un intento autoritario, volto a colpire i principi più elementari dello Stato di diritto, quali la libertà di manifestazione del pensiero, l’autonomia e la libertà della ricerca, il pluralismo, tutti sanciti dalla Costituzione repubblicana, e a imporre una verità di Stato (o, meglio, di Regione) che decide chi deve trattare certi argomenti e come, quali argomenti vanno trattati e quali no, delegittimando l’opinione non solo opposta, ma anche semplicemente diversa, e non esitando a invocare, per rendere più evidente l’intento repressivo, anche il sostegno della legge penale.

La mozione n. 29 richiama infatti la legge n. 16 giugno 2016, n. 115, che ha attribuito rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio dei crimini di guerra e contro l’umanità, senza peraltro accorgersi che la norma non introduce una ulteriore e distinta fattispecie penale, ma individua nelle predette affermazioni una circostanza aggravante dei delitti, di stampo tipicamente neofascista, di propagazione razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi puniti dalla legge Mancino e dalle sue successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto assolutamente improprio, il richiamo alla legge n. 115 è ulteriormente rivelatore dell’ intento censorio dei proponenti della mozione, che nel perseguire i loro fini, rispolverano argomentazioni da guerra fredda, anche attraverso un richiamo, per la verità assai poco congruo, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019, utilizzato a supporto della polemica contro “una minoranza irriducibilmente orfana del dittatore comunista Tito”, ovvero contro una entità ectoplasmatica, della cui effettiva esistenza è peraltro lecito dubitare.

È tutto?

No. Al di là della sostanza liberticida, si affaccia una realtà più prosaica ma anche rivelatrice delle motivazioni e degli scopi effettivi dei proponenti della mozione n. 29.

Bisogna, a tal fine, risalire a un altro voto: quello della Consiglio regionale veneto di approvazione, lo stesso 23 febbraio, della mozione n. 17, promossa da un gruppo di consiglieri di minoranza, dal titolo: “Mai più: iniziative per l’affermazione dell’antifascismo delle istituzioni regionali”. Una mozione approvata a larga maggioranza dopo l’uscita dall’Aula dei consiglieri di Fratelli d’Italia al grido di «Con l’antifascismo è stato ammazzato anche Biagi», un’affermazione delirante, che non offende di certo gli antifascisti, ma è gravemente lesiva della memoria di Marco Biagi. La mozione n. 17 mira a escludere ogni componente politica che promuova o manifesti orientamenti razzisti, xenofobi omofobi o discriminatori, in contrasto con la Costituzione e perseguibili (questi sì) penalmente, cercando in tal modo di impedire la presenza fascista dalle sedi istituzionali, ben diversamente dalla mozione n. 29 che prospetta invece una serie di vincoli alla libertà della ricerca e propone che la politica riscriva la storia secondo determinati orientamenti.

Probabilmente i promotori della mozione n. 29 hanno visto nel loro documento una sorta di compensazione, un riequilibrio che avrebbe consentito di concludere la seduta del Consiglio regionale con un risultato a somma zero, secondo una visione delle istituzioni e della democrazia che purtroppo ha trovato spazio in questi ultimi anni.

Per capire meglio in che cosa consista questa visione, occorre andare alla radici di una forma specifica di revisionismo che, a partire dagli anni Novanta del 900, ha trovato un certo spazio nella divulgazione (molto meno nella ricerca) storica e molto spazio nell’opinione pubblica, puntando a presentarsi come lettura obiettiva degli eventi della seconda guerra mondiale e del dopoguerra. Secondo questa linea interpretativa, dopo l’8 settembre in Italia, mentre la maggior parte della popolazione era impegnata esclusivamente nella ricerca dei modi più efficaci per fare fronte alla fame, al terrore e alla miseria, si sarebbero scontrate due minoranze violente – i resistenti, da un lato, e i repubblichini, dall’altro – egualmente legittimate, ciascuna dotata in egual misura delle proprie motivazioni, delle proprie ragioni e – perché no? – dei propri torti. Finita la guerra, trascorsi molti anni, nata la seconda Repubblica dalle ceneri della prima, non vi sarebbe più stata alcuna ragione per mantenere in vita la pregiudiziale antifascista (non a caso il tema della riforma – leggi riscrittura – della Costituzione inizia a diventare un mantra ripetuto ossessivamente proprio in quegli anni) e in nome della pacificazione, le due parti avrebbero potuto finalmente deporre le armi e riconoscere le rispettive ragioni. Poco o nulla importava che la Repubblica democratica fosse nata dalla Resistenza, che la Costituzione avesse stabilito un sistema di diritti civili, politici e sociali interamente fondati sul ripudio del fascismo, poco o nulla importava che la Repubblica di Salò avesse agito al servizio della Germania nazista, contribuendo attivamente a perpetrare un regime di violenza, di terrore e di morte. L’importante, secondo i revisionisti del terzo millennio, era giungere a un azzeramento delle differenze in nome del comune ricordo delle sofferenze patite, per pervenire a una “pacificazione”, cristallizzata in una “memoria condivisa”, tutti termini dietro ai quali si andava profilando l’ombra di un ritorno in auge di ideologie intessute di violenza, razzismo, sessismo e xenofobia, delle quali tutte le società occidentali hanno avuto (e continuano ad avere) esperienza, anche molto traumatica, da alcuni anni a questa parte.

Per capire meglio in che cosa consista questa visione, occorre andare alla radici di una forma specifica di revisionismo che, a partire dagli anni Novanta del 900, ha trovato un certo spazio nella divulgazione (molto meno nella ricerca) storica e molto spazio nell’opinione pubblica, puntando a presentarsi come lettura obiettiva degli eventi della seconda guerra mondiale e del dopoguerra. Secondo questa linea interpretativa, dopo l’8 settembre in Italia, mentre la maggior parte della popolazione era impegnata esclusivamente nella ricerca dei modi più efficaci per fare fronte alla fame, al terrore e alla miseria, si sarebbero scontrate due minoranze violente – i resistenti, da un lato, e i repubblichini, dall’altro – egualmente legittimate, ciascuna dotata in egual misura delle proprie motivazioni, delle proprie ragioni e – perché no? – dei propri torti. Finita la guerra, trascorsi molti anni, nata la seconda Repubblica dalle ceneri della prima, non vi sarebbe più stata alcuna ragione per mantenere in vita la pregiudiziale antifascista (non a caso il tema della riforma – leggi riscrittura – della Costituzione inizia a diventare un mantra ripetuto ossessivamente proprio in quegli anni) e in nome della pacificazione, le due parti avrebbero potuto finalmente deporre le armi e riconoscere le rispettive ragioni. Poco o nulla importava che la Repubblica democratica fosse nata dalla Resistenza, che la Costituzione avesse stabilito un sistema di diritti civili, politici e sociali interamente fondati sul ripudio del fascismo, poco o nulla importava che la Repubblica di Salò avesse agito al servizio della Germania nazista, contribuendo attivamente a perpetrare un regime di violenza, di terrore e di morte. L’importante, secondo i revisionisti del terzo millennio, era giungere a un azzeramento delle differenze in nome del comune ricordo delle sofferenze patite, per pervenire a una “pacificazione”, cristallizzata in una “memoria condivisa”, tutti termini dietro ai quali si andava profilando l’ombra di un ritorno in auge di ideologie intessute di violenza, razzismo, sessismo e xenofobia, delle quali tutte le società occidentali hanno avuto (e continuano ad avere) esperienza, anche molto traumatica, da alcuni anni a questa parte.

Vista in questa luce, la mozione veneta perde molto della sua aggressività ed è rivelatrice di un vero e proprio fallimento: infatti, l’istituzione del Giorno del ricordo con la legge n. 92 del 2004 ha prodotto un effetto molto diverso da quello che si proponevano coloro che l’avevano a suo tempo promossa. Questa ricorrenza non ha agito come catalizzatore di una ideologia antidemocratica e nazionalista, alimentata da un linguaggio da guerra fredda e tesa a suscitare un sentimento sciovinista di esaltazione dell’italianità. Essa, al contrario, ha dato vita a una serie di ricerche, riflessioni, ricostruzioni storiche, certo più o meno complete, certo più o meno condivisibili, ma che nel loro complesso sono andate nella direzione di sviluppare una riflessione aliena da qualsiasi semplificazione di sapore propagandistico.

Vista in questa luce, la mozione veneta perde molto della sua aggressività ed è rivelatrice di un vero e proprio fallimento: infatti, l’istituzione del Giorno del ricordo con la legge n. 92 del 2004 ha prodotto un effetto molto diverso da quello che si proponevano coloro che l’avevano a suo tempo promossa. Questa ricorrenza non ha agito come catalizzatore di una ideologia antidemocratica e nazionalista, alimentata da un linguaggio da guerra fredda e tesa a suscitare un sentimento sciovinista di esaltazione dell’italianità. Essa, al contrario, ha dato vita a una serie di ricerche, riflessioni, ricostruzioni storiche, certo più o meno complete, certo più o meno condivisibili, ma che nel loro complesso sono andate nella direzione di sviluppare una riflessione aliena da qualsiasi semplificazione di sapore propagandistico.

Quello che è fallito, è il progetto delle destre di dare vita con l’istituzione del Giorno del ricordo a una vera e propria spartizione memoriale, nell’ambito della quale accampare una sorta di monopolio interpretativo sulle vicende della frontiera italo-jugoslava nel periodo della guerra e del dopoguerra, ritagliandosi uno spazio dal quale escludere altri approcci e altre chiavi di lettura. Un progetto privo di qualsiasi consistenza scientifica e politica, e perciò destinato a un fallimento che spiega una certa irosità del tono della mozione n. 29.

Quest’ultima svolge una serie di considerazioni sulla necessità di superare gli odi e i rancori consumati lungo il confine oggi italo-sloveno, per costruire, nell’ambito del processo di integrazione europea, uno spazio continentale mai più ferito da guerre fratricide. Ma per realizzare questo condivisibile obiettivo occorre intraprendere una via del tutto opposta a quella suggerita dalla mozione n. 29, orientandosi verso la promozione della piena libertà della ricerca storica e al superamento di un punto di vista asfitticamente nazionale, poiché la vicenda del confine italo-sloveno può essere definita complessa, come afferma la legge n. 92 del 2004, proprio perché riguarda una frontiera dove hanno convissuto nei secoli culture, lingue, religioni e mentalità differenti, alternando momenti di conflitto a momenti di coesistenza: una storia che sia anche costruttrice di ponti e non di muri non può non essere una storia transnazionale, una narrazione polifonica, come insegna la positiva esperienza della Commissione storica italo-slovena – che deve dare voce a tutti i protagonisti della tormentata vicenda di un territorio per il quale la diversità dovrebbe costituire un’opportunità e la pluralità delle culture un’inestimabile ricchezza.

Pubblicato mercoledì 3 Marzo 2021

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/anatomia-di-una-mozione/