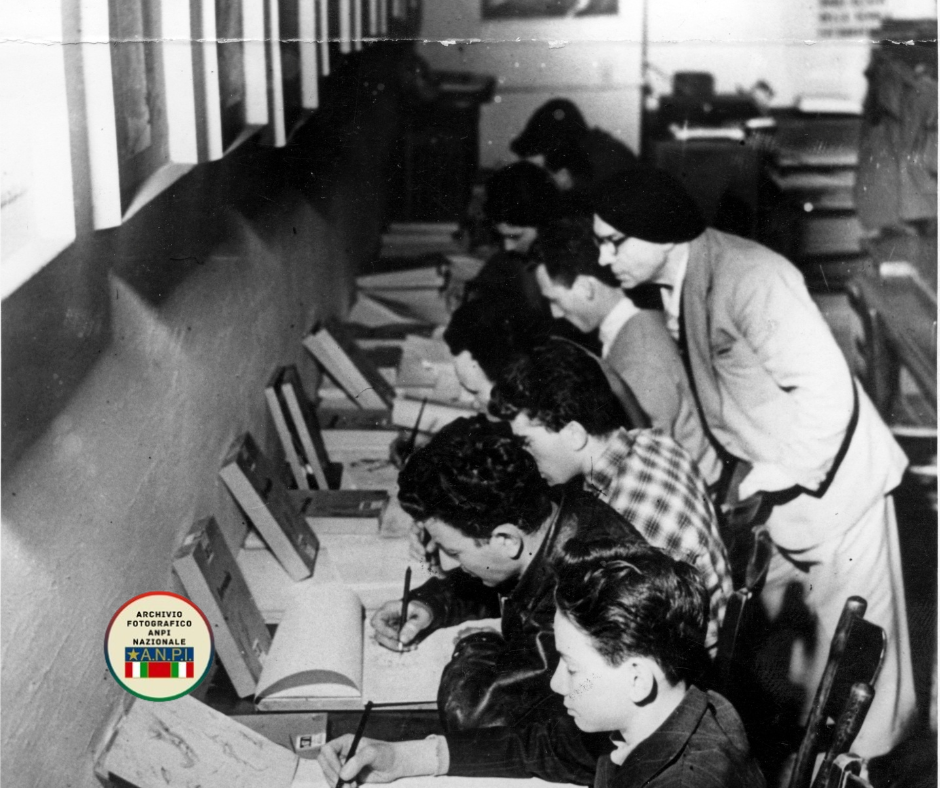

Da oggi è in libreria un volume che mancava. Racconta una storia bellissima e resistente. Pubblichiamo per gentile concessione dell’editore e degli autori, l’estratto di uno dei capitoli di “Per una pedagogia della Resistenza. L’esperienza dei Convitti della Rinascita”, a cura di Antonio Bettoni e Dario Missaglia, Edizioni Conoscenza, 2025, pp 320, € 20.

Da oggi è in libreria un volume che mancava. Racconta una storia bellissima e resistente. Pubblichiamo per gentile concessione dell’editore e degli autori, l’estratto di uno dei capitoli di “Per una pedagogia della Resistenza. L’esperienza dei Convitti della Rinascita”, a cura di Antonio Bettoni e Dario Missaglia, Edizioni Conoscenza, 2025, pp 320, € 20.

Alle radici della scuola della Costituzione

Dario Missaglia

Viviamo tempi in cui è lampante la sorpresa e lo smarrimento di fronte agli eventi che si stanno susseguendo a velocità imprevista. Da tre anni (febbraio 2022) l’Europa vive una guerra sul proprio territorio. Non accadeva dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Le sanzioni contro la Russia (e relativi effetti sulle economie dei singoli Paesi europei), i continui decreti di finanziamento per sostenere la resistenza armata dell’Ucraina invasa, le cronache di morte e distruzione a due passi da casa, i profughi in cerca di sicurezza e accoglienza, le vicende in Palestina e in Medio Oriente, sono tutti elementi che in un breve spazio di tempo sono entrati nella nostra vita quotidiana. Al punto quasi da sembrare oramai un “fatto scontato”: rischio terribile perché abituarsi alla guerra come fatto “ordinario”, è una porta aperta verso il consenso alla guerra stessa, alla sua presunta necessità o ineluttabilità.

L’ascesa al potere del presidente Usa Donald Trump ha ulteriormente sconvolto il quadro di riferimento, introducendo elementi del tutto imprevisti nella politica mondiale: l’andamento del conflitto in corso in Europa e a Gaza, le politiche economiche, il ruolo della Unione Europea che si è scoperta improvvisamente politicamente debole e senza possibilità di svolgere un ruolo nella politica mondiale. Un’Europa insomma tutta da ripensare, speriamo.

L’ascesa al potere del presidente Usa Donald Trump ha ulteriormente sconvolto il quadro di riferimento, introducendo elementi del tutto imprevisti nella politica mondiale: l’andamento del conflitto in corso in Europa e a Gaza, le politiche economiche, il ruolo della Unione Europea che si è scoperta improvvisamente politicamente debole e senza possibilità di svolgere un ruolo nella politica mondiale. Un’Europa insomma tutta da ripensare, speriamo.

In modo del tutto contraddittorio e per certi aspetti paradossale, la parola “pace”, scomparsa da tre anni dal linguaggio politico, è tornata tuttavia ad animare la scena e a riconquistare una posizione rimasta a lungo assai marginale, se si esclude la voce persistente ed eticamente potente che è stata quella di Papa Francesco e alcune importanti manifestazioni, anche molto partecipate, promosse dall’associazionismo cattolico e laico (Anpi, Arci Cgil).

Da questo lavoro collettivo affiorano passione e interesse per un evento secondario, se non “marginale”, nella storia della scuola e dell’educazione nel nostro Paese. Un evento che a distanza di tanti anni pone ancora domande che non hanno risposte storicamente compiute. Insomma le sorprese ci sono anche nel recente passato e, come per il presente, non sono meno coinvolgenti.

Il contesto storico

La storia dei Convitti della Rinascita, intendiamoci subito, non è un mistero. E ne sono chiara testimonianza, oltre la pubblicistica disponibile, i saggi di questa pubblicazione, a partire dal quadro generale delineato da Massimo Mari, e consentono di ricostruire, con documentazione certa e ampia, una storia che tuttavia non è andata oltre un confine ristretto. Per giunta abbiamo scritti, testimonianze e ricordi di protagonisti di primo piano (Luciano Raimondi, tra gli ideatori e protagonisti principali della realizzazione dei Convitti; Guido Petter; Mario Alighiero Manacorda; Lucio Lombardo Radice e l’Anpi nazionale, attore primario della nascita dei Convitti) e anche di non meno rilevanti protagonisti di quei territori: di tutto ciò, il lettore trova nei testi dei nostri esperti una ricca e appassionante documentazione. Di recente infine, e ne siamo lieti, è stato pubblicato all’interno del libro Resistenza. La guerra partigiana in Italia 1943-1945, a cura di Filippo Focardi e Santo Peli, edito da Carocci 2025, il saggio di Bruno Maida A scuola di resistenza, i Convitti della Rinascita, un contributo di indubbio interesse anche per un rilancio politico e culturale del tema.

La storia dei Convitti della Rinascita, intendiamoci subito, non è un mistero. E ne sono chiara testimonianza, oltre la pubblicistica disponibile, i saggi di questa pubblicazione, a partire dal quadro generale delineato da Massimo Mari, e consentono di ricostruire, con documentazione certa e ampia, una storia che tuttavia non è andata oltre un confine ristretto. Per giunta abbiamo scritti, testimonianze e ricordi di protagonisti di primo piano (Luciano Raimondi, tra gli ideatori e protagonisti principali della realizzazione dei Convitti; Guido Petter; Mario Alighiero Manacorda; Lucio Lombardo Radice e l’Anpi nazionale, attore primario della nascita dei Convitti) e anche di non meno rilevanti protagonisti di quei territori: di tutto ciò, il lettore trova nei testi dei nostri esperti una ricca e appassionante documentazione. Di recente infine, e ne siamo lieti, è stato pubblicato all’interno del libro Resistenza. La guerra partigiana in Italia 1943-1945, a cura di Filippo Focardi e Santo Peli, edito da Carocci 2025, il saggio di Bruno Maida A scuola di resistenza, i Convitti della Rinascita, un contributo di indubbio interesse anche per un rilancio politico e culturale del tema.

Ciò malgrado, l’esperienza dei Convitti non è riuscita a guadagnare uno spazio nei testi di storia della pedagogia e di scuola, per non parlare dei libri di testo.

Avviata nel 1945 a Milano, presso lo storico istituto Amleto Livi, tuttora esistente, l’esperienza dei Convitti declina, fino a scomparire, verso la fine degli anni 50. Ma la crisi inizia fin dal 1947, quando si deteriora, per effetto della mutata situazione internazionale, il clima tra le forze politiche [1]. La data segna lo spartiacque tra la fase della Liberazione e avvio dei primi passi della Repubblica Italiana e la rottura dell’intesa tra i partiti che avevano guidato la Resistenza. Con le elezioni politiche dell’aprile 1948 e la vittoria della Democrazia Cristiana, inizia il lungo periodo della conventio ad excludendum nei confronti del Partito Comunista Italiano.

Avviata nel 1945 a Milano, presso lo storico istituto Amleto Livi, tuttora esistente, l’esperienza dei Convitti declina, fino a scomparire, verso la fine degli anni 50. Ma la crisi inizia fin dal 1947, quando si deteriora, per effetto della mutata situazione internazionale, il clima tra le forze politiche [1]. La data segna lo spartiacque tra la fase della Liberazione e avvio dei primi passi della Repubblica Italiana e la rottura dell’intesa tra i partiti che avevano guidato la Resistenza. Con le elezioni politiche dell’aprile 1948 e la vittoria della Democrazia Cristiana, inizia il lungo periodo della conventio ad excludendum nei confronti del Partito Comunista Italiano.

Gli undici (secondo talune fonti i dieci, considerando la Rasa di Varese una esperienza a sé) Convitti della Rinascita, istituiti nel nord Italia con l’eccezione del Convitto di Roma, chiudono i battenti uno dopo l’altro per la mancanza di finanziamenti ministeriali e per una marginalizzazione politica virulenta, figlia dello scontro di quegli anni.

Questa spiegazione storica ricorre in molte pagine della documentazione che pubblichiamo, ed è certamente attendibile e determinante. Ma il dato più complesso sta nel fatto che l’esperienza dei Convitti non solo è offuscata dalla pervadente propaganda anticomunista dei vincitori delle elezioni del 1948 ma anche dal silenzio, talora una sorta di imbarazzo, della sinistra e in particolare del Pci.

Abbiamo nell’immediatezza di quegli anni, alcune testimonianze di grande interesse, basti pensare all’articolo di Lucio Lombardo Radice I Convitti-scuola della Rinascita del 1947, n° 3 dell’1 aprile [2].

Si tratta di un paio di paginette, per lo più celebrative di un impegno di un gruppo di partigiani che sognavano una nuova scuola e hanno cercato di realizzarla tra mille difficoltà tecniche, burocratiche, politiche. “Non sono tutte rose”, scrive Lombardo Radice, con riferimento ai metodi di autogestione e ai contenuti dell’insegnamento sperimentato nei Convitti ma auspica che essi restino una esperienza preziosa per il rinnovamento della scuola italiana.

Abbiamo poi, ma siamo già negli anni 70 e oltre, testi e articoli di Luciano Raimondi, protagonista di primo piano dell’avvio e della diffusione dei Convitti. E infine, in epoca più recente, tra gli altri, di Guido Petter, giovanissimo protagonista delle prime esperienze dei Convitti che negli anni 80 ricorderà con delicatezza, attenzione e riflessione critica alcuni caratteri e problematicità di tipo pedagogico.

La storiografia “ufficiale” è invece assai scarna.

Dina Bertoni Jovine, nella raccolta postuma dei suoi scritti Storia della didattica, volume II, Editori Riuniti, 1976, Roma (a cura di A. Semeraro) non scrive su questa esperienza, salvo dedicare tre pagine a conclusione del secondo volume dell’opera citata (pp 791-794) ai “Dieci anni di esperienze al villaggio di S. Cagnola” con riferimento alla esperienza della Rasa di Varese, la cui storia (1952-1961) è molto originale e ben diversa per tanti aspetti dai Convitti ma a essi certamente ricollegabile, come ben documentata il saggio di Pino Patroncini.

Queste tre pagine sono la riproposizione di un articolo della Bertoni Jovine del 1959, apparso in quell’anno nel numero 11 della rivista Riforma della Scuola. Ciò che colpisce, nel leggere quelle pagine, è quasi una sorta di distacco dell’autrice, che sembra raccontare una storia che evidentemente voleva non fosse dimenticata (la ripropone infatti dopo ben 17 anni) ma senza creare coinvolgimento e riflessione in chi la leggesse. Perché? E perché quella storia di Varese, pur nella sua specificità rispetto agli altri Convitti, non viene collegata alla crescita e diffusione dei Convitti della Rinascita?

Un silenzio imbarazzato lo ritroviamo anche nell’opera di grande interesse e spessore culturale e politico di Tina Tomasi, Scuola e Pedagogia in Italia, 1948-1960, Editori Riuniti, 1977, Roma. Testo comunque fondamentale per una attenta riflessione sulla cultura e la politica di quel delicato e complesso periodo storico del dopoguerra. La stessa Tomasi, invece, dedica un paragrafo interessante ai Convitti della Rinascita in un’altra opera del 1976 [3], in cui mette in risalto la centralità della figura di Antonio Banfi nella ideazione dei Convitti e nella visione pedagogica di una scuola che avrebbe dovuto mirare a formare cittadini responsabili, forti di una preparazione tecnica e sociale. La Tomasi, in questo scritto, non entra nel merito della vicende “interne” dei Convitti ma fa intendere chiaramente che la crisi di quella esperienza sta certamente nel cambio di fase politica avvenuto nel 1948, con il conseguente taglio dei finanziamenti operato dal ministro degli Interni Scelba, ma anche in errori che non sono mancati da parte dei promotori.

Altro riferimento esplicito ai Convitti lo ritroviamo in Antonio Santoni Rugiu in Storia sociale dell’educazione, Principato editore, 1979, Milano, che a pagina 685 cita la sperimentazione dei Convitti come un nobile sforzo della pedagogia laica di costruire la nuova scuola democratica sulle ceneri del fascismo e ne attribuisce il tramonto alla politica della Dc che, dopo aver condotto una campagna politica contro le “scuole dei rossi”, decide di chiudere i finanziamenti e con essi la esistenza stessa dei Convitti. Santoni Rugiu individua nelle scuole del lavoro degli anni 20, la radice pedagogica dell’esperienza dei Convitti. In realtà di questa ispirazione non si trova riscontro preciso nelle testimonianze da noi raccolte, anche se il tema del lavoro sarà molto presente nelle esperienze dei Convitti.

Non a caso, nel 1980, con un chiaro intento celebrativo e giocato spesso in contrasto polemico con le formazioni della nuova sinistra e il movimento studentesco degli anni 70, Luciano Raimondi è autore del saggio A scuola come in fabbrica. L’esperienza dei convitti-scuola della Rinascita, edito da Vangelista nel 1980. In quella attenta rassegna, fotografica e documentaria della storia dei Convitti, Raimondi accenna timidamente a “lievi” errori di settarismo mentre è molto netto nella polemica con le assemblee studentesche caotiche, velleitarie e prevaricatrici, talora violente, e accusa il movimento delle degenerazioni di spontaneismo e permissivismo. Si avverte inoltre tutto il peso di una rilettura politico-ideologica di quella esperienza, segnata dalle sue vicissitudini politiche.

A Santoni Rugiu, non a caso dunque, risulterà molto più interessante l’esperimento della “scuola-città” Pestalozzi di Ernesto Codignola con il quale, come documenta Eliana Romano nel suo saggio, interloquirà intensivamente il pedagogista statunitense Carleton Washburne, che caratterizzerà, anche nel decennio 1980-90, il panorama politico e pedagogico della scuola italiana con una forte carica sperimentale e innovativa.

Ma non riusciremmo a venire a capo di questa complessa vicenda, senza richiamare il contesto di fondo che segna nel 1945 l’Italia appena uscita dalla guerra. Un Paese distrutto, povero, con la rete delle infrastrutture colpita duramente dalla rappresaglia nazista e dagli imponenti bombardamenti degli Alleati. Un Paese però finalmente libero e liberato, nelle aree strategiche del nord, dalla Resistenza armata dei partigiani che, senza attendere l’arrivo degli Alleati, sconfiggono i tedeschi costringendoli ad arrendersi o a fuggire. Una nuova classe dirigente, soprattutto al Nord, che preme ora per ricostruire il Paese, per nuove istituzioni democratiche, libero dalla ingombrante ipoteca di una monarchia impresentabile per l’appuntamento con il futuro dell’Italia.

La nuova classe dirigente teme molto le conseguenze che un Paese sconfitto e colpevole di violenze, complice del nazismo, corresponsabile di orribili delitti e di aver abolito tutte le libertà, dovrà pagare di fronte ai vincitori. Il pensiero corre subito alle conseguenze devastanti che i Paesi sconfitti dovettero subire al termine del Primo conflitto mondiale, alimentando negli anni un rancore profondo dei vinti, un desiderio di rivincita che costituirà una concausa non marginale del progetto imperiale tedesco avviato da Hitler con il conflitto del 1939.

E invece accade l’impensabile. Già nel 1947, il 12 marzo, il presidente americano Truman, annuncia al congresso Usa la nuova dottrina con la quale intende gestire lo scenario aperto dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale: “aiutare i popoli liberi che resistono al tentativo di soggiogarli”. Invece di chiedere riparazioni e vessazioni ai vinti, il neopresidente inaugura una nuova politica mondiale e il 3 aprile 1948 firma la legge Marshall. Proprio in tempo per pesare in modo determinante nelle elezioni politiche italiane del 18 aprile. Solo in quell’anno l’Italia ebbe 490,2 milioni di dollari; saranno 1.474 (milioni di dollari) dal 1948 al 1952 [4].

Saranno ben 13 i miliardi di dollari che gli Usa metteranno a disposizione ai Paesi dell’Europa occidentale. Per l’Italia si tratta di una opportunità impensabile perché quei dollari rappresentano l’unica moneta con cui acquistare sul mercato internazionale i materiali e le tecnologia per far ripartire il Paese. L’effetto politico fu immediato: la Dc che aveva portato in Italia l’assegno del Congresso americano vince le elezioni, confinando il fronte socialcomunista alla soglia del 31% dei voti.

Non varrà solo per l’Italia, come ben documenta il libro di Alessandro Corneli, ma per l’Italia il piano americano è molto più complesso di una operazione economica. L’Italia deve costituire il laboratorio privilegiato per contrastare con ogni mezzo l’avanzare del comunismo in occidente e gli Usa sono l’unica nazione vincitrice in grado di farlo. Sul piano economico, come ben argomenta Tina Tomasi, il Patto Atlantico affida all’Italia “il compito di una produzione a basso tenore tecnologico e ad un alto tasso di manodopera” [5]. Un destino politico che peserà a lungo nella storia repubblicana d’Italia, condannandola a una inferiorità economica, scientifica e culturale, funzionale a relegare all’opposizione e al di fuori dell’area di governo, il forte e radicato Partito Comunista Italiano. Nello stesso tempo, quella politica confinerà l’Italia in un rapporto di stretta dipendenza dagli Usa.

Non varrà solo per l’Italia, come ben documenta il libro di Alessandro Corneli, ma per l’Italia il piano americano è molto più complesso di una operazione economica. L’Italia deve costituire il laboratorio privilegiato per contrastare con ogni mezzo l’avanzare del comunismo in occidente e gli Usa sono l’unica nazione vincitrice in grado di farlo. Sul piano economico, come ben argomenta Tina Tomasi, il Patto Atlantico affida all’Italia “il compito di una produzione a basso tenore tecnologico e ad un alto tasso di manodopera” [5]. Un destino politico che peserà a lungo nella storia repubblicana d’Italia, condannandola a una inferiorità economica, scientifica e culturale, funzionale a relegare all’opposizione e al di fuori dell’area di governo, il forte e radicato Partito Comunista Italiano. Nello stesso tempo, quella politica confinerà l’Italia in un rapporto di stretta dipendenza dagli Usa.

Un rapporto molto forte che non si limiterà al solo aspetto politico e militare, con la presenza stabile, sul territorio italiano, di basi militari e armamenti. Il patto per impedire ad ogni costo una possibile affermazione del PCI, prevede anche livelli segreti, risorse e strumenti al di fuori della legalità repubblicana.

Prende così forma in Italia quel complesso intreccio di relazioni con la vecchia destra fascista e la nuova destra eversiva fatto di trame segrete che segneranno la vita della Repubblica nei termini drammatici che abbiamo conosciuto con le vicende dello stragismo neofascista, il ruolo dei servizi segreti deviati, complotti e relazioni oscure con la mafia e la malavita organizzata, tentativi di rovesciare il potere e le istituzioni democratiche [6]. Uno scenario ancora ben lontano dall’essere chiarito malgrado la scomparsa dell’Urss e dello stesso Partito Comunista Italiano. Resta tuttavia, per ragioni geopolitiche, una dipendenza militare con gli Usa, ancora oggi palese nei circa 15.000 militari americani presenti nel nostro suolo e in un serie di basi militari, di cui due strategiche: Ghedi, in provincia di Brescia e Aviano, nel Friuli, dove sono allocate oggi, secondo quanto è riportato ufficialmente sui siti web, 90 ordigni nucleari.

Ma il contrasto alla diffusione del comunismo deve passare anche attraverso una forte mobilitazione culturale che deve essere soprattutto incisiva nel mondo della scuola: l’alleato è già pronto. È la Chiesa di Pio XII, desiderosa di far dimenticare le ambiguità e le compromissioni con il fascismo e il franchismo; è la Chiesa che organizzerà, dalla fine degli anni 40 e per tutti gli anni 50, la più potente campagna anticomunista in Italia, attraverso la mobilitazione delle parrocchie sostenuta nel 1949 da una scomunica nei confronti di chi vota e condivide le idee comuniste [7].

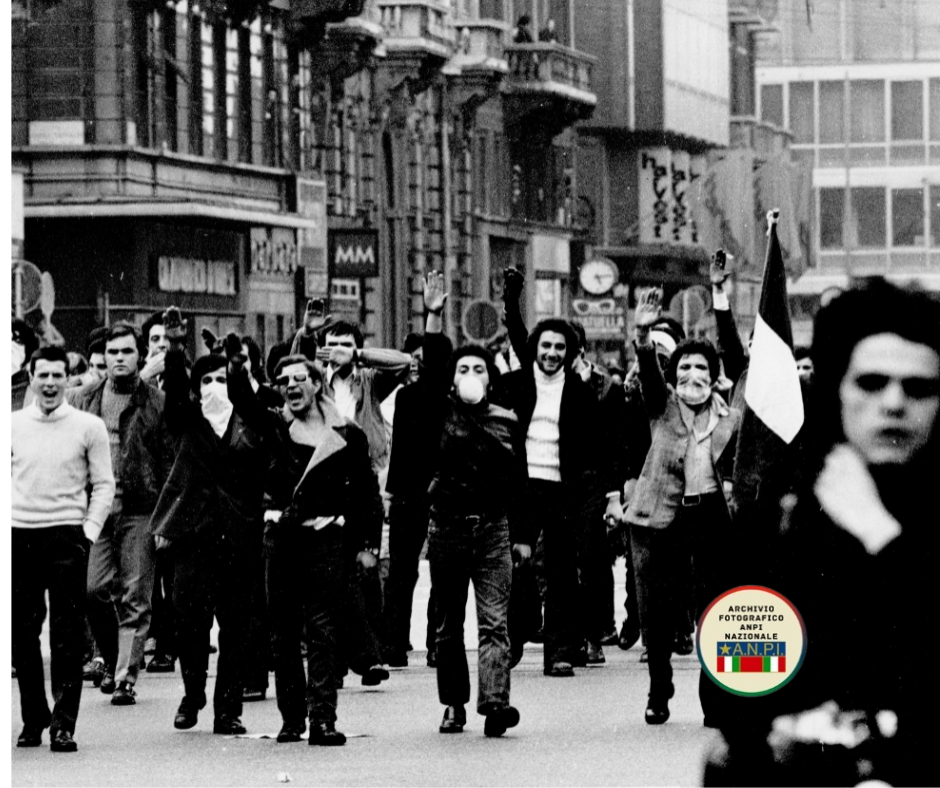

E alla Chiesa e alle sue organizzazioni collaterali, ben presto il governo monocolore del dopo 1948 consegnerà il ruolo di primo piano per l’assetto del sistema scolastico e dei contenuti dell’insegnamento. Del resto la Chiesa è l’unico soggetto che ha mantenuto, anche durante il fascismo, una vita associativa che le ha consentito di misurarsi con il nascente attivismo pedagogico ben prima della cultura laica [8]. Una egemonia che verrà fortemente ridimensionata soltanto con le lotte operaie e i movimenti degli studenti degli anni 60 e 70.

E alla Chiesa e alle sue organizzazioni collaterali, ben presto il governo monocolore del dopo 1948 consegnerà il ruolo di primo piano per l’assetto del sistema scolastico e dei contenuti dell’insegnamento. Del resto la Chiesa è l’unico soggetto che ha mantenuto, anche durante il fascismo, una vita associativa che le ha consentito di misurarsi con il nascente attivismo pedagogico ben prima della cultura laica [8]. Una egemonia che verrà fortemente ridimensionata soltanto con le lotte operaie e i movimenti degli studenti degli anni 60 e 70.

Nel suo saggio molto approfondito, che incrocia proprio la storia cruciale del biennio 45-46, Eliana Romano delinea molto chiaramente la pagina, quasi sconosciuta nei testi di storia dell’educazione, di Gino Ferretti e il ruolo positivo e potenzialmente innovativo di Washburne, del suo impegno per un risanamento e defascistizzazione dell’insegnamento (e dei testi scolastici).

I programmi del 1945 per la scuola elementare, i principi pedagogici ed educativi richiamati (autogoverno, abolizione del voto di condotta, autonomia operativa dei docenti, ecc) preannunciano per certi aspetti alcune conquiste degli anni a venire e della stessa carta costituzionale. Ma l’opera del Washburne, sarà ben presto “sterilizzata” perché le priorità politiche cambiano e ridefiniscono obiettivi e strategie [9]. Il tentativo laico e progressista del Washburne è presto soffocato dall’imponente peso della Chiesa, senza che le forze progressiste siano in grado di comprendere fino in fondo la natura dello scontro in atto.

“Il tentativo americano di svecchiare la scuola e riformarla in prospettiva attivistica e democratica andò a vuoto per le pressioni conservatrici e per le costrizioni diplomatiche e si concluse, su ordine dell’Arcivescovo di Palermo, con il rogo dei programmi attivisti preparati dal pedagogista Gino Ferretti” [10].

“Il tentativo americano di svecchiare la scuola e riformarla in prospettiva attivistica e democratica andò a vuoto per le pressioni conservatrici e per le costrizioni diplomatiche e si concluse, su ordine dell’Arcivescovo di Palermo, con il rogo dei programmi attivisti preparati dal pedagogista Gino Ferretti” [10].

Richiamiamo questo contesto, per gli effetti che esso ha anche sulla vicenda specifica dei convitti della Rinascita. Il Pci infatti, anche per le informazioni che riceve dai servizi segreti sovietici, è ben consapevole della delicatissima situazione e quindi della estrema cautela e compattezza con la quale bisogna saper gestire la fase politica.

In sostanza, il clima di maccartismo feroce che negli anni cinquanta segna la politica nel nostro Paese, ha l’effetto di sospingere sempre di più il Pci verso un legame progressivamente più forte con l’Unione Sovietica di Stalin. Questo legame con l’Urss costituirà, fino al 1989, la vera pietra d’inciampo del Pci rispetto alla sua piena agibilità nel contesto politico italiano e anche la sua capacità attrattiva verso una opinione pubblica di sinistra, soprattutto giovanile, malgrado una pluriennale partecipazione democratica ai governi degli Enti locali e malgrado la difficilissima fase del governo di unità nazionale, drammaticamente interrotta dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro.

Ma tutto questo apre ad altre pagine complesse di storia. Il partito degli anni 50-60 è dunque un partito molto rigido al proprio interno: la durezza dello scontro non consente incrinature di sorta ma questo ha inevitabili conseguenze sulla vita interna. Ed è qui che le storie si congiungono.

Luciano Raimondi, e non sarà il solo, morde il freno. Lui, con la sua esperienza di comandante partigiano, vede un partito che annaspa nelle acque torbide della fine degli anni 40 e nei primi anni 50. Vive con sofferenza la mancata defascistizzazione della pubblica amministrazione e il ritorno, silenzioso e supponente di personaggi compromessi con il fascismo. I suoi interventi si fanno sempre più critici e ben presto viene confinato in una dissidenza fastidiosa.

Il suo obiettivo di trasformare 90 caserme in 90 Convitti della Rinascita, appare probabilmente agli occhi dei dirigenti di partito, carico di significati che vanno oltre l’esperienza in corso. Si tratta ad ogni modo, dopo il 1948, di un progetto che non ha più la possibilità concreta di realizzazione.

Quando Raimondi pubblica, con la sigla di “Azione Comunista”, tre numeri di un bollettino che appare come una netta denuncia della politica di Togliatti, scatta la reazione, durissima [11].

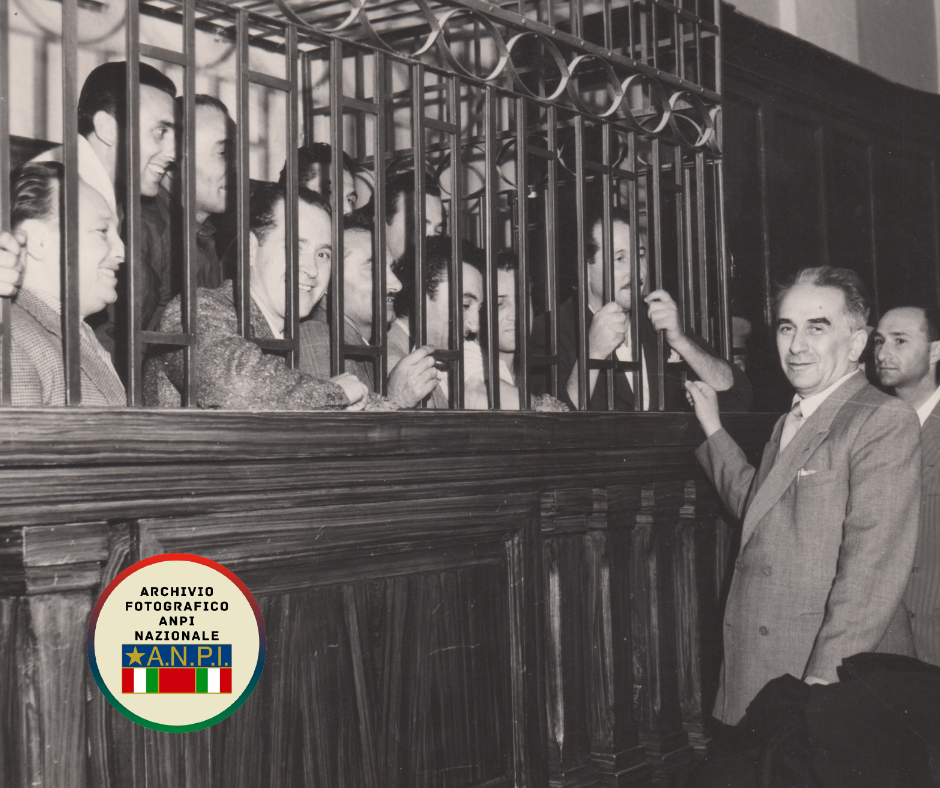

Togliatti, riferendosi a lui e al gruppo che lo sostiene, dirà che si tratta “di un piccolissimo gruppetto di malviventi, si tratta di nemici e guai a noi se non sapessimo riconoscerli”. È il segnale che prepara la decisione; il 4 luglio del 1956, Luciano Raimondi è espulso dal Partito Comunista Italiano [12].

Il giorno in cui saranno aperti gli archivi del Pci sugli anni che vanno dal 1945 al 1960, sarà possibile certamente avere un quadro più completo degli eventi di quel tempo, ma è del tutto ragionevole che la vicenda dell’espulsione di Raimondi dal Pci abbia prodotto una sorta di annebbiamento politico di quella esperienza educativa nata a Milano. Bisognava far calare il silenzio sulla durezza delle vicende interne al partito anche a costo di mettere in ombra esperienze significative e così è accaduto.

Il giorno in cui saranno aperti gli archivi del Pci sugli anni che vanno dal 1945 al 1960, sarà possibile certamente avere un quadro più completo degli eventi di quel tempo, ma è del tutto ragionevole che la vicenda dell’espulsione di Raimondi dal Pci abbia prodotto una sorta di annebbiamento politico di quella esperienza educativa nata a Milano. Bisognava far calare il silenzio sulla durezza delle vicende interne al partito anche a costo di mettere in ombra esperienze significative e così è accaduto.

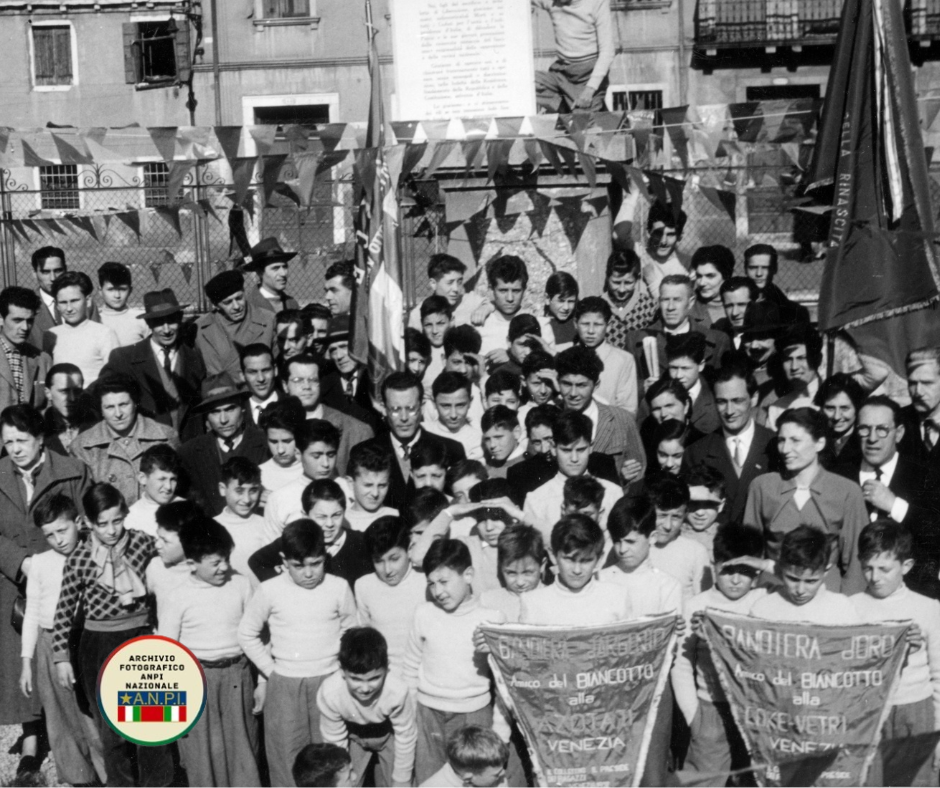

È a questo punto che l’offensiva della Dc del tempo, con la progressiva riduzione e taglio dei finanziamenti avvenuti dopo il 1948, si salda con la situazione delicata di un partito che deve gestire insieme la disciplina interna e l’iniziativa politica. Sull’esperienza dei Convitti cala il silenzio. Verrà interrotto molti anni dopo da una decisione giusta e importante dell’Anpi che nel 1978 si fa promotrice di una mostra nazionale sull’esperienza dei Convitti e del significato profondo che ci consegnano. Una iniziativa lodevole che resta tuttavia circoscritta senza riuscire ad andare oltre un ambito limitato.

E per questo, ne siamo convinti, è tempo di restituire all’esperienza dei Convitti e a chi vi ha lavorato con passione e generosità, il posto che merita nella storia della scuola italiana.

I conflitti interni al Pci, come la politica repressiva della Dc degli anni 50, non possono offuscare una preziosa esperienza educativa che ci consente oggi di riconoscere in quelle esperienze alcuni caratteri, alcune radici, della scuola della Costituzione che oggi siamo chiamati nuovamente a sostenere, praticare, difendere e soprattutto rilanciare con molta forza.

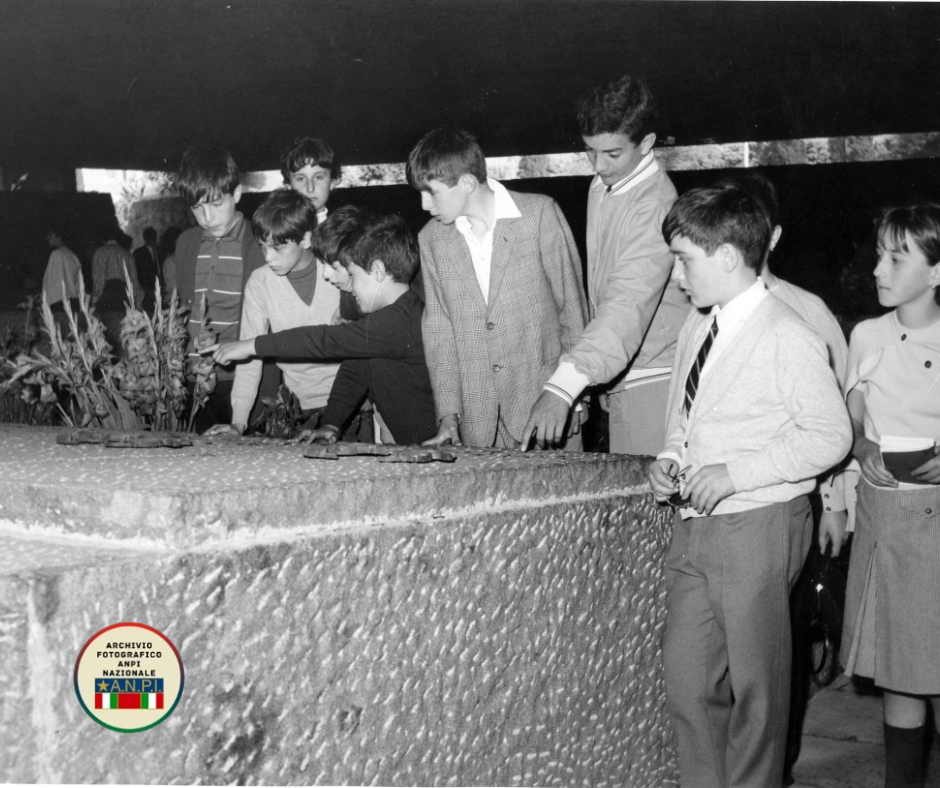

L’esperienza dei Convitti è una storia commovente e drammatica: si svolge tra le ferite, materiali e psicologiche, della fine della guerra; tra passioni, paure, speranze e insieme le grandi fatiche di un Paese che vuole tornare a vivere in libertà.

Coinvolge alcune migliaia (circa 5.000) di giovani e adulti che hanno subito traumi indelebili e cercano un futuro; mette alla prova una generazione che ha vissuto la guerra partigiana, ha visto e temuto la morte, ha dovuto utilizzare la violenza per sconfiggere un nemico che sulla violenza aveva costruito il potere e un regime oppressivo. Porta con sé il ricordo della scuola che ha frequentato in pieno regime.

Un regime che si occuperà di giovani e bambini a scopi demagogici ma senza riuscire a costruire fino in fondo una scuola “fascista”, salvo le ritualità militari e l’esaltazione retorica dell’obbedienza e della virilità. Gli insegnanti dei Convitti sono persone colte, spesso prevalentemente di cultura umanistica e crociana, con solidi principi politici sulle spalle maturati nella indelebile esperienza della guerra di liberazione: aspirano a una nuova società, più giusta, libera, pacifica, democratica, partecipata. C’è in loro un primato e una ricchezza della politica che si trasforma in vena pedagogica. (Alla prossima puntata!)

Dario Missaglia, esperto dei problemi della scuola e della formazione. Autore di numerosi saggi e articoli, ha ricoperto responsabilità nazionali nella Cgil scuola e nella Cgil dagli inizi degli anni 80. Giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Roma, ha fatto parte di numerose commissioni di studio e ricerca, del CNPI. Dal 2019 al 2023 è stato presidente dell’associazione Proteo Fare Sapere con la quale continua a collaborare all’interno del Comitato tecnico scientifico

Note

[1] La smobilitazione dei Convitti inizia nel 1949 e investe progressivamente tutti i Convitti; l’ultimo a chiudere è il Biancotto di Venezia nel 1957. Il convitto di Milano “Amleto Livi” rimane come scuola statale ed è tuttora attiva;

[2] In La scuola democratica ( 1947-1953) a cura di A. Nava Mambretti, pp 76-77, Argo edizioni, Lecce 1996;

[3] T. Tomasi (1976), La scuola italiana dalla dittatura alla repubblica (1943-1948), pp,248-252, Edizioni Riuniti, Roma;

[4] A. Corneli ( 2004), Da Berlino a Bagdad, Fondazione Achille e Giulia Boroli, Novara, pag. 64 e segg;

[5] T. Tomasi (1977), Scuola e Pedagogia in Italia 1948-1960, pag. 13;

[6] G. Barbacetto, I poteri segreti in Italia, in Storia della civiltà europea di U. Eco, Fondazione Treccani;

[7] Una analitica e ricca analisi della mobilitazione della Chiesa negli anni 50 è in “Società, Lavoro, Diritti” di Luciano Fausti, Gam editrice, 2022, pag. 259 e segg;

[8] Si distinguono in particolare M. Agosti (1937-38) e V.Chizzolini (1936), animatori dei convegni di Scholè, in G.Bini, op. cit .pp 119-120

[9] Così il Washburne: “Più tardi, in qualità di addetto agli Uffici Informazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, presi parte alla lotta contro il comunismo in Italia” in G.Bini, op. cit. pag. 57;

[10] Dal Passo F.- Laurenti A, La scuola italiana, Novalogos 2019, pag.41 su Gino Ferretti, la riflessione di Eliana Romano in questo volume;

[11] Peregalli A, ( 1980) La dissidenza comunista tra Lenin e Mao. Azione comunista (1956-1965) Ed. Dedalo, Bari, pag. 3;

[12] La citazione di Togliatti è ripresa da Rinascita, anno XIII, n. 8-9, 1957, pp. 417-429.

Pubblicato giovedì 18 Settembre 2025

Stampato il 04/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/i-convitti-della-rinascita-alle-radici-partigiane-della-scuola-anticipando-la-costituzione/