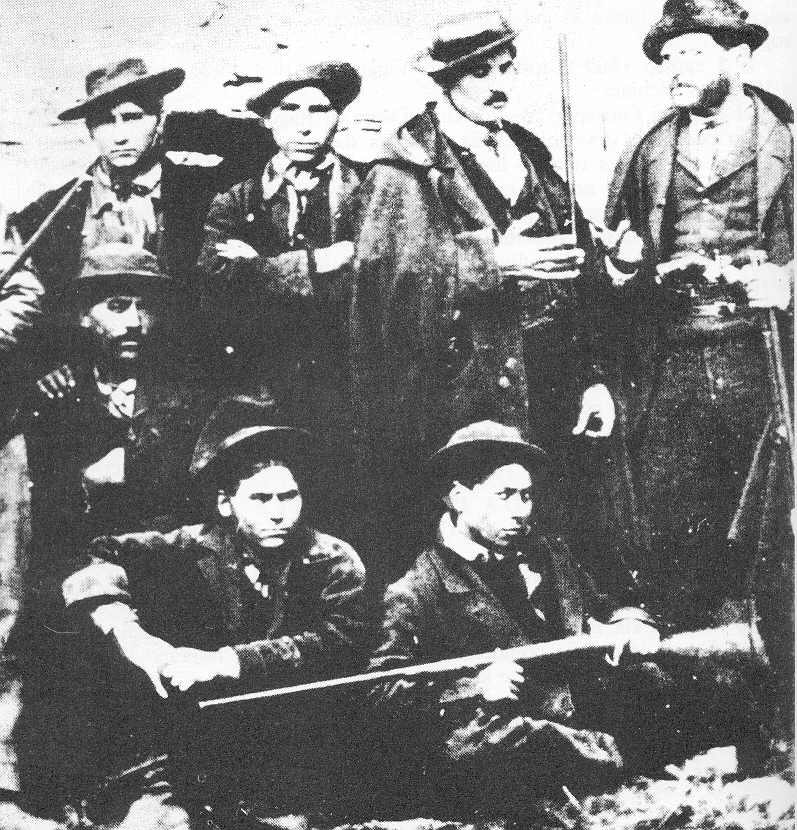

Il brigantaggio meridionale era animato da bande composte in larga parte da gente di umili origini. Contadini, braccianti agricoli, operai, pastori, piccoli proprietari terrieri, disoccupati, soldati sbandati e disertori che avevano imbracciato il fucile nel periodo postunitario, caratterizzato da grande confusione, con i Borboni che cercavano di riprendersi il potere oramai saldamente in mano ai sodali di Vittorio Emanuele II, ai quali Garibaldi aveva spianato la strada. La povertà, la mancanza di prospettive economiche e lo sfruttamento, da parte di avidi e prepotenti signorotti locali, avevano favorito l’appello che Francesco II di Borbone aveva lanciato da Gaeta contro “gli invasori”.

Il brigantaggio meridionale era animato da bande composte in larga parte da gente di umili origini. Contadini, braccianti agricoli, operai, pastori, piccoli proprietari terrieri, disoccupati, soldati sbandati e disertori che avevano imbracciato il fucile nel periodo postunitario, caratterizzato da grande confusione, con i Borboni che cercavano di riprendersi il potere oramai saldamente in mano ai sodali di Vittorio Emanuele II, ai quali Garibaldi aveva spianato la strada. La povertà, la mancanza di prospettive economiche e lo sfruttamento, da parte di avidi e prepotenti signorotti locali, avevano favorito l’appello che Francesco II di Borbone aveva lanciato da Gaeta contro “gli invasori”.

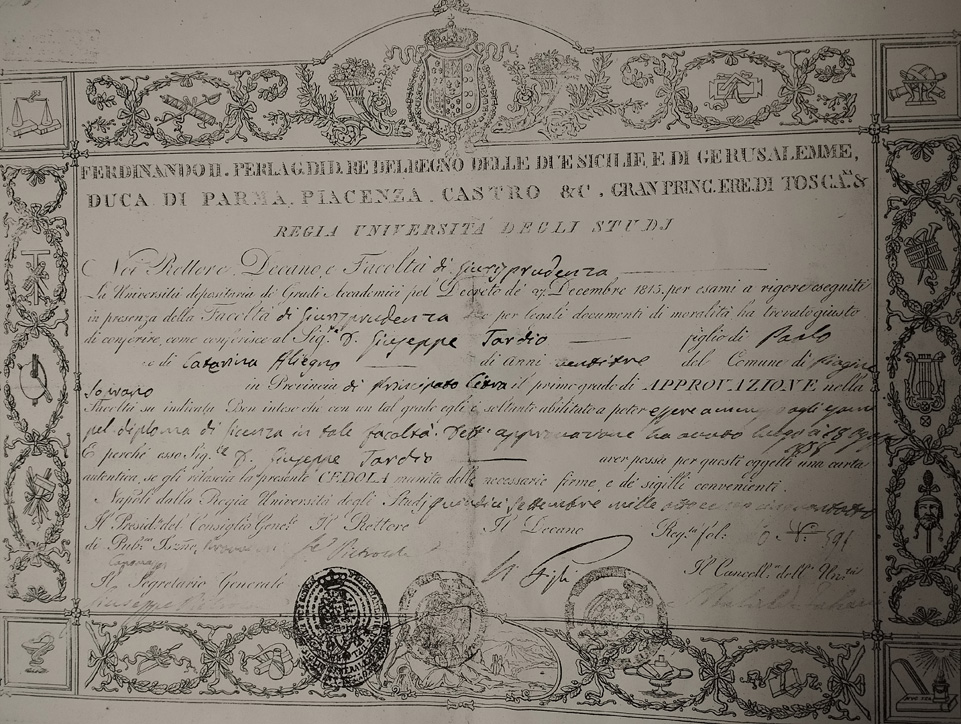

Non tutti sanno che uno dei protagonisti del brigantaggio era avvocato, peraltro laureato cum laude nella Regia Università di Napoli il 17 agosto 1859. Si chiamava Giuseppe Tardio, si era presentato davanti ai professori scortato da due carabinieri, perché incarcerato a Laurino con l’accusa di avere manifestato con eccessivo ardore davanti al Teatro di Salerno in favore di Vittorio Emanuele II che era entrato vittoriosamente a Milano nel giugno 1859, un passaggio decisivo per l’Unità d’Italia. L’entusiasmo gli era costato inizialmente cinque giorni di carcere e, per recidiva, un ulteriore anno, ridotto di un mese per l’amnistia concessa ai detenuti politici nel giugno 1860 da Franceschiello, in crisi di consenso e con Garibaldi alle porte.

Dopo la scarcerazione Tardio ritornerà al suo paese, Piaggine in provincia di Salerno ai piedi del Cervati, la più alta vetta della Campania. La laurea gli aveva fatto guadagnare un certo prestigio sociale, in particolare tra i meno abbienti, dei quali assumeva sovente la difesa. Tra questi un povero pastore, Pietro Chiano, che era stato citato da un possidente del suo paese per avere sconfinato con le sue pecore in un bosco di proprietà. Il pastore era stato assolto e lo aveva ricompensato con un montone, facendo aumentare le preoccupazioni dei governanti locali per il carisma e la popolarità di un ragazzo, figlio di contadini, peraltro liberale della prima ora.

I possidenti di Piaggine incarnavano perfettamente la borghesia meridionale del tempo, sostenitrice dei Borboni, che era passata gattopardescamente armi e bagagli al servizio di Vittorio Emanuele II per conservare potere, privilegi e ricchezze. “La nuova borghesia agraria, succeduta ai baroni, aveva assommato nelle proprie mani la maggior parte delle terre fertili, utili all’agricoltura e alla pastorizia: pochissimi signori avevano la proprietà di quasi tutte le terre nei vari paesi, mentre i contadini erano braccianti a basso salario, o fittavoli o mezzadri”. Il passaggio è tratto (p. 20) dall’interessante saggio di Antonio Caiazza, Giuseppe Tardio. Brigantaggio politico nel periodo postunitario in provincia di Salerno, ristampato nel 1986 da Edizioni dell’Ippogrifo. La prestigiosa nomina di Tardio a ispettore di polizia, sostenuta dalla Prefettura di Polizia di Napoli per i suoi trascorsi di oppositore borbonico, era sparita nel nulla e i suoi potenti compaesani avevano ordito una congiura per farlo arrestare come reazionario nel dicembre 1860. Sarà incarcerato, ancora una volta, nelle prigioni di Laurino dalle quali evaderà 15 giorni dopo.

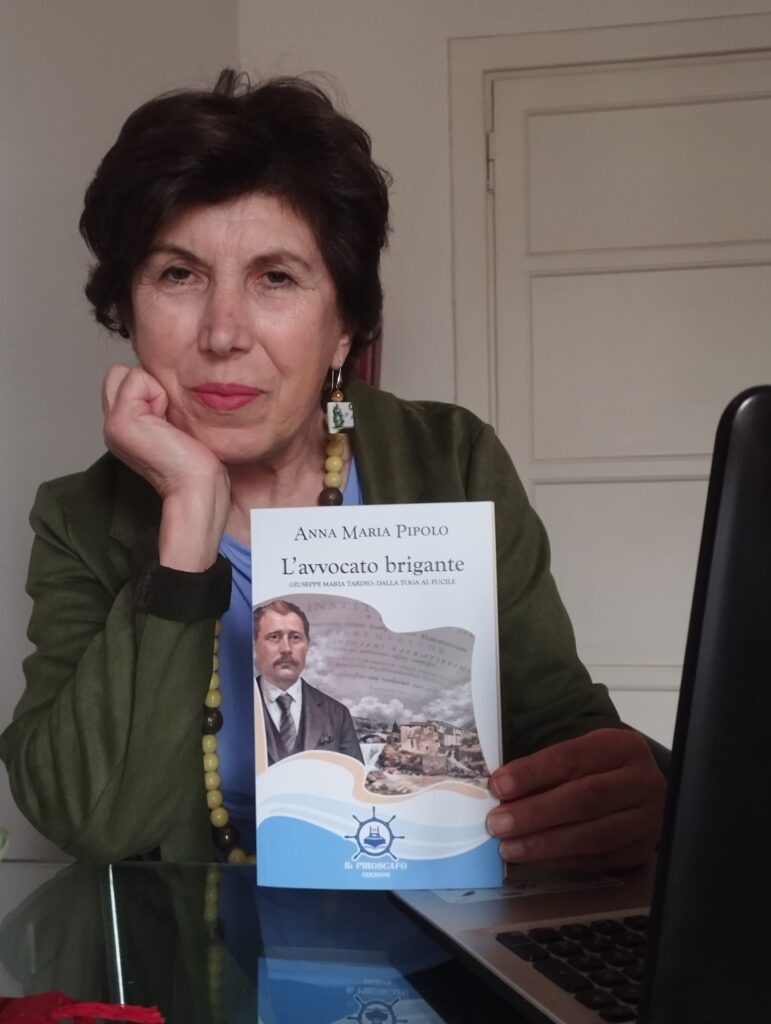

L’evasione rappresenta il punto di svolta della sua vita, schiacciata dalla prepotenza dei potenti e frustrata per i primi effetti dell’Unità d’Italia, che non aveva cambiato la condizione economica delle persone povere e conservato il potere in mano ai vecchi simpatizzanti dei Borboni. Una situazione senza uscita, della quale tratta una discendente del brigante, Anna Maria Pipolo, nel libro “L’avvocato brigante. Giuseppe Maria Tardio: dalla toga al fucile”, edito alcuni mesi fa da Il Piroscafo.

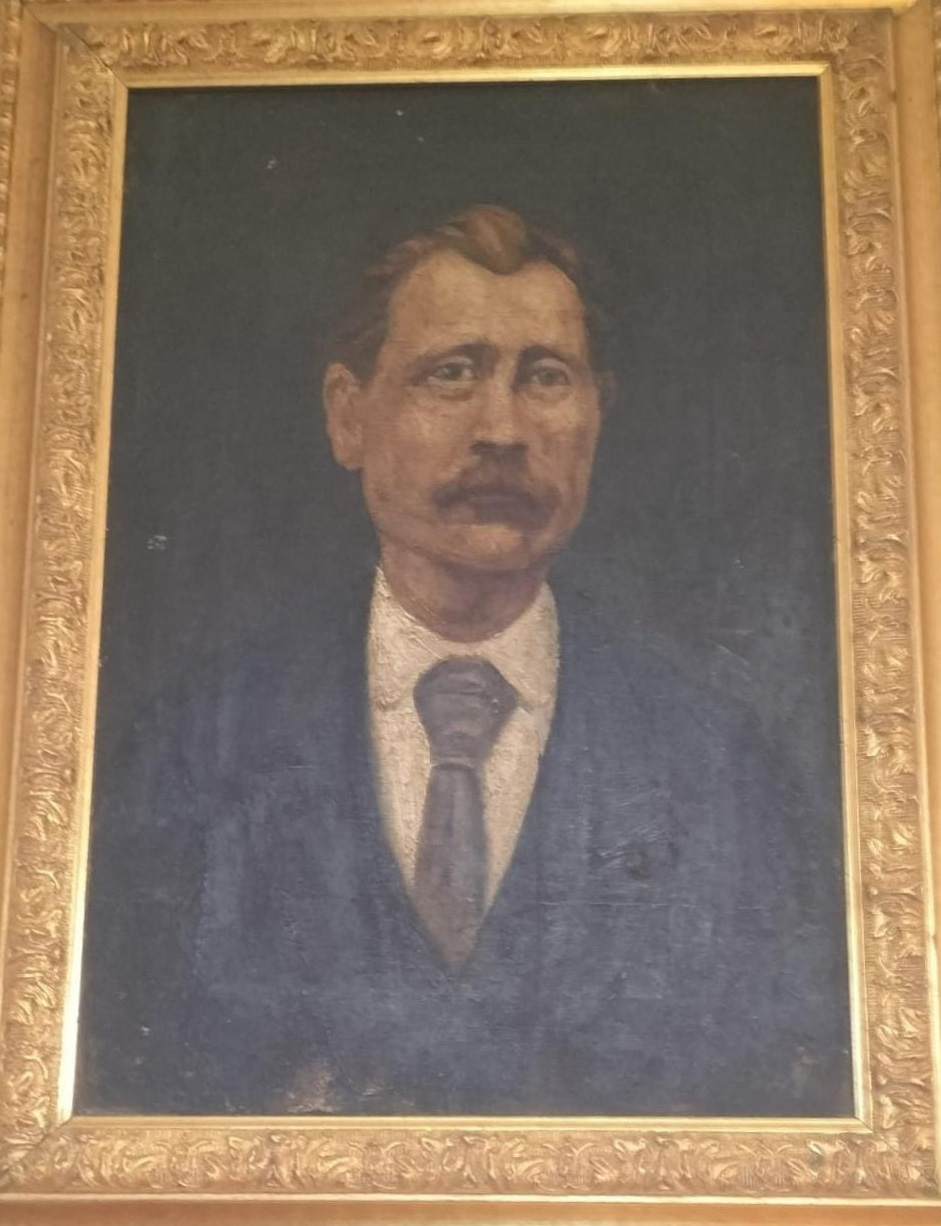

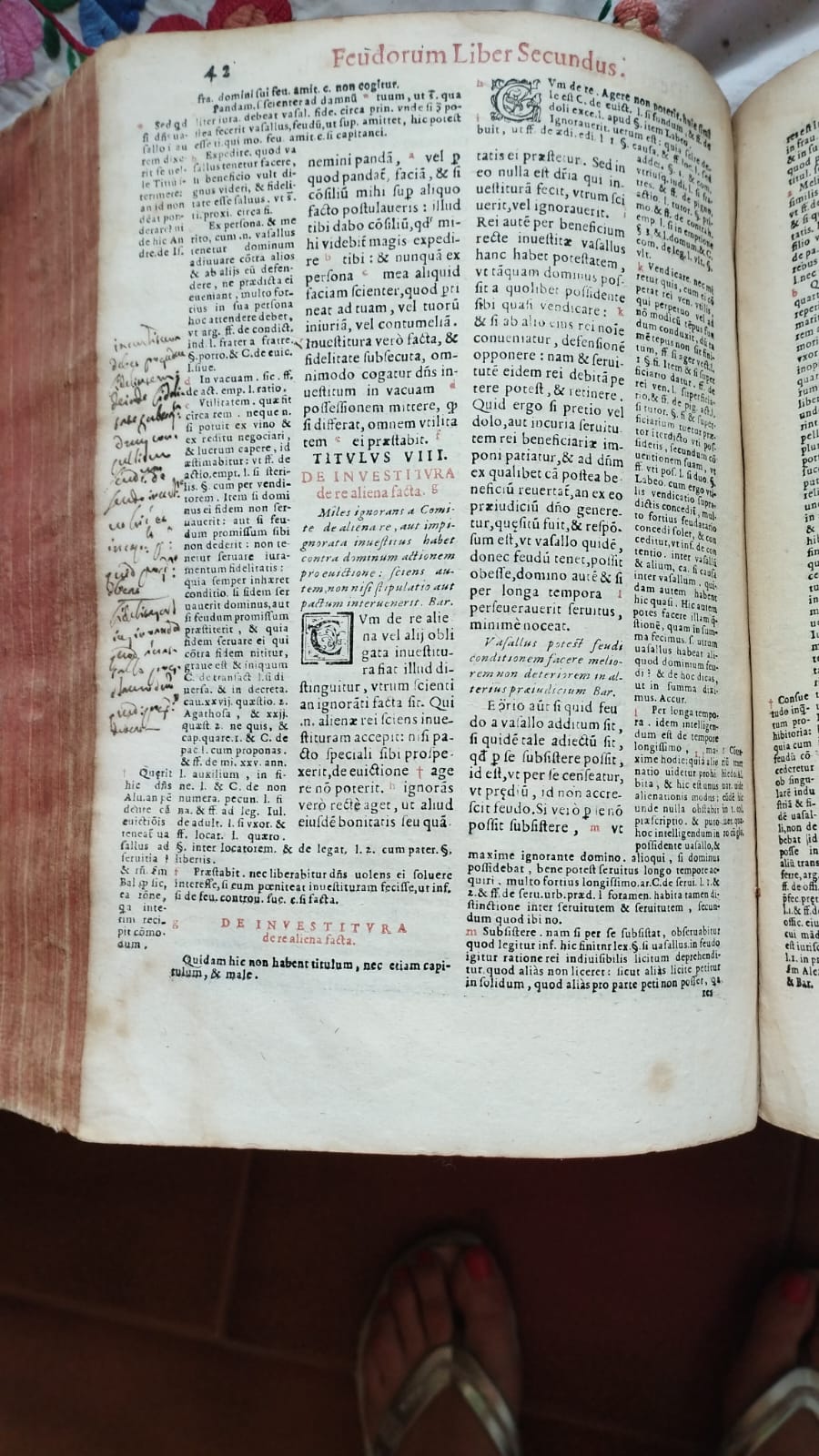

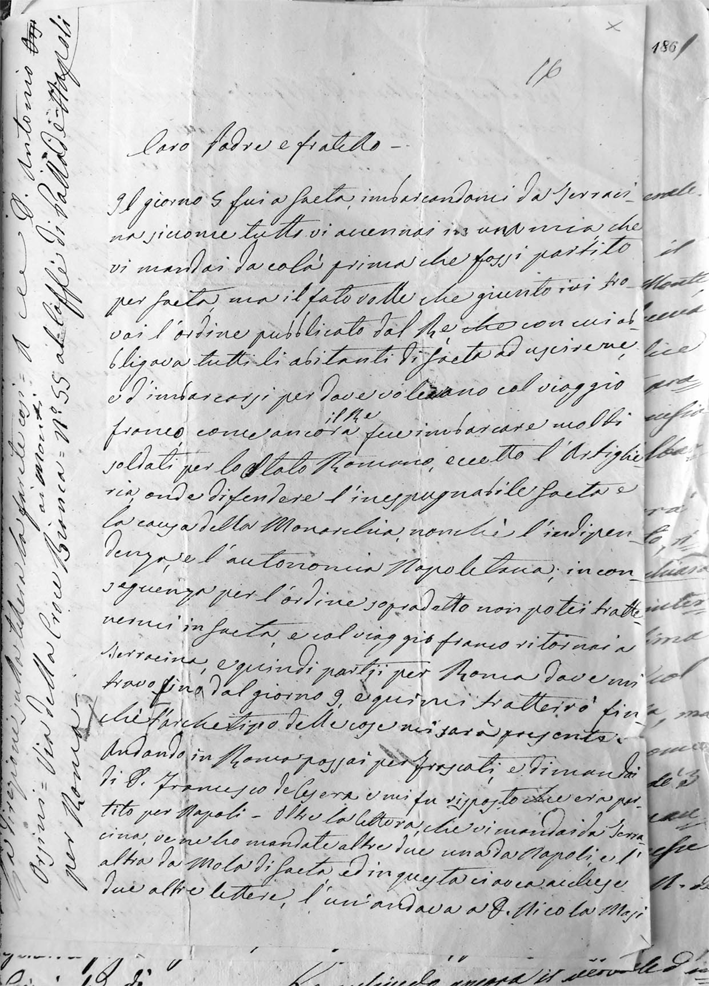

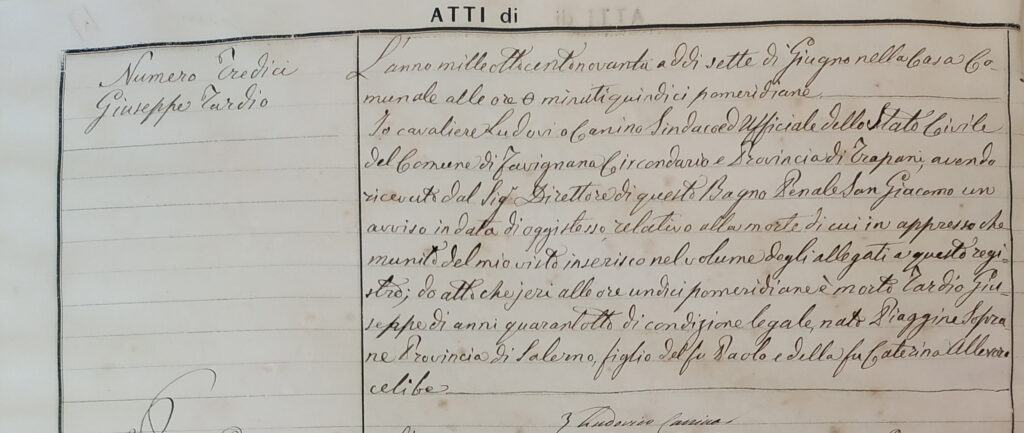

Il lavoro dell’autrice parte dal dipinto a olio di un signore elegante, che si trovava nella casa dei nonni materni a Piaggine, e dall’omertà dei familiari sulle generalità del soggetto racchiuso all’interno di una ricca cornice color oro. L’unica risposta un “poverino”, che aumentava la sua curiosità. Il ritrovamento di alcuni libri antichi, tra i quali un prezioso tomo datato 1571 delle Institutiones Justiniani, aveva fatto scattare la molla decisiva per riannodare la storia collettiva della sua famiglia e quella individuale dell’illustre antenato. I libri erano del brigante Tardio, che li aveva annotati al margine in latino. Tardio era nato a Piaggine Soprane, che faceva parte del Principato Citeriore, il I° ottobre del 1834 da una famiglia di contadini (il papà Paolo e la mamma Catarina Alliegro) che avevano fatto grandi sacrifici per far studiare il figlio, del quale erano evidenti le capacità e il talento. Dopo l’evasione dalle carceri di Laurino Tardio si rifugia nello Stato Pontificio, che appoggiava i Borboni per le preoccupazioni derivanti dal nuovo corso liberale, e prende contatti con i comitati borbonici (appoggiati dalle autorità papaline) che lo aiuteranno nella latitanza fornendogli documenti falsi, un impiego e sostegno economico.

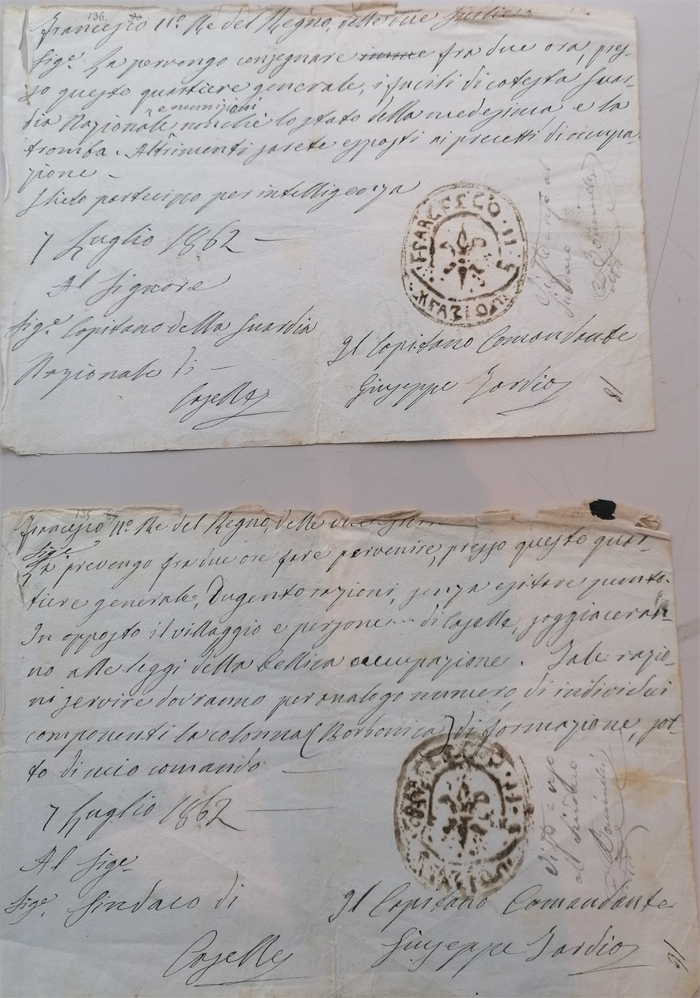

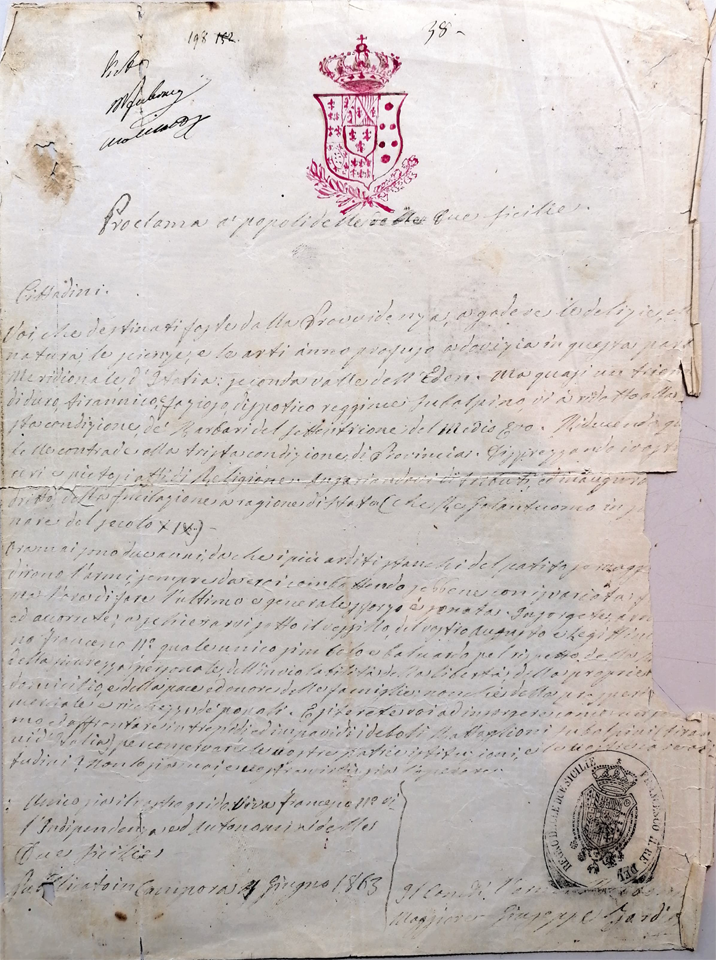

L’obiettivo dichiarato, per il quale aveva ottenuto l’investitura da Francesco II, era di sbarcare sulle coste del Cilento per fare proseliti e aizzare le popolazioni contro i rappresentanti locali del governo del Regno d’Italia. Il 22 settembre 1861 sbarca dopo quattro giorni di navigazione ad Agropoli con 32 uomini, che si ridurranno rapidamente a 18 per la defezione degli altri. Il sogno del brigante, che rimarrà tale, era di occupare il suo paese natale, detronizzare il sindaco e il capitano della Guardia Nazionale, mettere a soqquadro le abitazioni dei possidenti per recuperare soldi e armi e arruolare nuovi uomini per la sua impresa.

Tra alterne vicende è protagonista di una serie di assalti nei paesi e borghi del Cilento meno presidiati (Massiccelle, Futani, Abatemarco, Foria, Licusati, Camerota, Lentiscosa, Celle di Bulgheria, Alfano, Sacco, Campora, Stio, Gorga, Magliano grande), nei quali mette in atto delle azioni dal valore simbolico limitando al minimo le azioni omicidiarie. Tardio distruggeva i registri e la documentazione dei debiti in piazza, requisiva soldi e gioielli ai borghesi, ordinava sfregi e danneggiamenti ai palazzi dei potenti (come avvenuto a Celle di Bulgheria con l’incendio del palazzo del Capitano della Guardia Nazionale De Luca). In una sede di Regio Giudicato distrusse i registri penali e la documentazione relativa alle sentenze e ai processi pendenti.

La reazione dei soldati di re Vittorio Emanuele II, anche nei confronti dei parenti di Tardio e dei suoi accoliti, aveva ripristinato in un batter d’occhio le situazioni preesistenti e costretto alla fuga sulle montagne i briganti, meno equipaggiati e abili nell’utilizzo delle armi. Una situazione che costringerà il brigante avvocato a sciogliere la banda in due occasioni e riparare da latitante nello Stato Pontificio, trascorrendo alcuni periodi nel Cilento nascosto da amici e complici.

Nel frattempo le imprese di Tardio avevano accresciuto la sua popolarità tra le popolazioni cilentane e i diseredati ma non avevano apportato un aiuto decisivo in termini di uomini, danaro, armi e sostegno economico. Erano mancati anche gli appoggi che gli erano stati promessi a Roma dalle maestranze borboniche e pontificie. La banda da lui capeggiata non raggiungerà mai i numeri e l’influenza territoriale del brigante Carmine Crocco, originario di Rionero in Vulture. La mobilitazione governativa per catturarlo era stata potenziata dopo l’assassinio del frate cappuccino don Giuseppe Feola, nel corso dell’incursione a Campora del 3 giugno 1863.

Un episodio “strano”, dibattuto anche a livello storico e divulgativo, nel percorso tutto sommato poco cruento della banda Tardio, che il protagonista aveva addebitato “alle eminenze del papa” in un colloquio con il cappellano del carcere di san Giacomo a Favignana dove sarà tradotto dopo l’arresto. “Era un mio compito di soldato, anche se mi ripugnava. I miei amici di allora, quelli che lo imponevano, si sono messi al sicuro fin dalle prime battute del processo, con false testimonianze, e hanno ottenuto l’amnistia politica”, farà dichiarare al suo antenato la scrittrice Anna Maria Pipolo. Il suo libro ha ripercorso nelle ultime settimane, in un suggestivo itinerario, le tracce del brigante.

Un episodio “strano”, dibattuto anche a livello storico e divulgativo, nel percorso tutto sommato poco cruento della banda Tardio, che il protagonista aveva addebitato “alle eminenze del papa” in un colloquio con il cappellano del carcere di san Giacomo a Favignana dove sarà tradotto dopo l’arresto. “Era un mio compito di soldato, anche se mi ripugnava. I miei amici di allora, quelli che lo imponevano, si sono messi al sicuro fin dalle prime battute del processo, con false testimonianze, e hanno ottenuto l’amnistia politica”, farà dichiarare al suo antenato la scrittrice Anna Maria Pipolo. Il suo libro ha ripercorso nelle ultime settimane, in un suggestivo itinerario, le tracce del brigante.

A Piaggine in occasione del 166° anniversario della sua laurea, e a Sacco (assaltato il 13 ottobre 1862) lo scorso 9 agosto è andato in scena un processo storico in piazza grintoso ed effervescente. L’accusa era affidata a Maria Carmela Polito, sostituto Procuratore generale presso la Procura generale-Corte di appello di Salerno, la difesa al sottoscritto e il giudizio finale al pubblico presente. La scrittrice si è anche recata ad Agropoli dove Tardio era sbarcato con un paranzello (battello) a punta Teresino, che trasportava 32 briganti salpati dal porto di Civitavecchia.

“Giuseppe Maria Tardio era un figlio del popolo, coraggioso e idealista, che ha tentato di liberare la sua terra da un manipolo di signorotti e possidenti locali famelici e opportunisti – sottolinea Anna Maria Pipolo – rappresentava la protesta armata dei contadini cilentani senza terra, la loro ansia di riscatto, la speranza contro il regime unitario dei “galantuomini. Non a caso la sconfitta del brigantaggio meridionale coincide con l’inizio dell’emigrazione di massa. Per i suoi errori ha pagato con la condanna a vita ai lavori forzati, che aveva riformato l’iniziale sentenza di condanna a morte”. Aggiunge che, nonostante avesse avuto infinite possibilità di arricchirsi (da avvocato e/o da brigante), era nullatenente, tanto che non era risultato possibile addebitargli i danni verso le parti lese e le spese del procedimento giudiziario, durato 15 anni.

Tardio aveva evitato che i componenti della sua banda si macchiassero di reati infamanti e di omicidi. Non era un’operazione semplice in quanto la composizione della banda era cambiata continuamente a causa delle fughe di alcuni aderenti, degli arresti, dei tradimenti e delle perdite nel corso degli scontri armati con i soldati. Inoltre, quando la banda era stata sciolta per la pressione dei soldati, Tardio non aveva avuto alcun controllo sui briganti, tra i quali si nascondevano ladri di beni e bestiame, assassini, stupratori. L’assassinio di frate Feola appannerà la sua figura di Robin Hood del Cilento, ma non farà venir meno il valore storico della sua ribellione che aveva condotto in maniera intelligente e carismatica, con buone capacità organizzative, in rapporto ai mezzi scarsi dei quali disponeva.

Era una battaglia senza speranza inserita in un fenomeno complesso e multifattoriale che, mutuando quanto scrive del brigantaggio meridionale Carlo Levi in “Cristo si è fermato ad Eboli”, era nata “quando, dopo infinite sopportazioni, si tocca il fondo del loro essere, e si muove un senso elementare di giustizia e difesa, allora la loro rivolta è senza limiti, e non può conoscere misura. È una rivolta disumana, che parte dalla morte e non conosce che la morte”. Carlo Levi, che per sua volontà è stato sepolto ad Aliano (in provincia di Matera) dove aveva scontato il confino, era piemontese.

La latitanza di Giuseppe Maria Tardio, si concluderà in maniera avventurosa come la sua esistenza. Sarà riconosciuto, dopo la breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, da Nicola Mazzei, un bersagliere suo compaesano che aveva partecipato alla conquista di Roma. Lo farà arrestare dai Carabinieri reali. Tardio finirà i suoi giorni il 6 giugno 1890, all’età di 56 anni, nel carcere di Favignana per un sospetto avvelenamento.

Silvio Masullo

Pubblicato venerdì 19 Settembre 2025

Stampato il 19/09/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/finestre/giuseppe-tardio-sulle-tracce-dellavvocato-brigante-del-cilento/