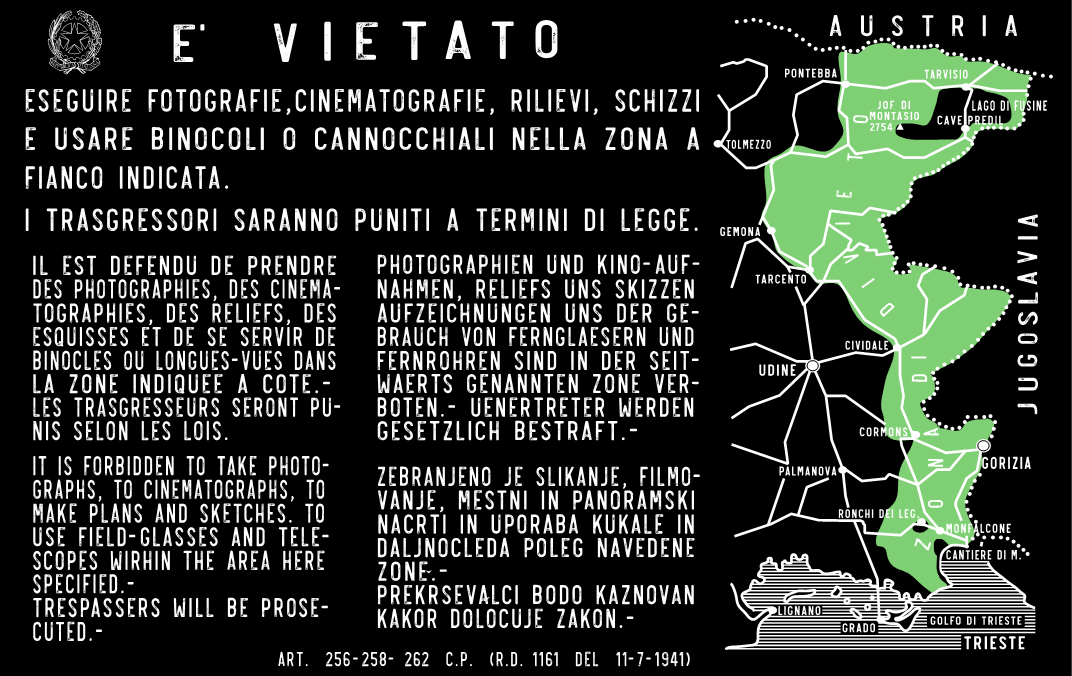

Questa è una storia di solidarietà, di fortunate coincidenze e di ricerca. Per me inizia una cinquantina d’anni orsono. Al tempo ero un ragazzino che spesso con la mamma, la domenica, si recava a trovare la zia coniugata e trasferitasi da Cividale del Friuli in un borgo della pianura friulana: Medeuzza di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. Qualche nostro lettore più in là con gli anni forse conosce queste località del Friuli, nel Nord-Est del nostro Paese per aver svolto qui il servizio militare. Il territorio era infatti colonizzato da servitù militari (1).

In prossimità del paese di Medeuzza esisteva una enorme polveriera, ora dismessa si spera in perpeetuum, che ha lasciato il segno nel paesaggio agricolo. Oltre alla presenza delle strutture militari nel decennio ’70 del secolo scorso ha il suo massimo sviluppo una fiorente attività di manifattura del legno, tant’è che l’area compresa nel triangolo formato dai Comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, venne denominata “Triangolo della sedia”. Praticamente ogni famiglia di questo territorio, in qualche forma, lavorava per quest’industria, nei numerosi capannoni, ora in gran parte dismessi, o nelle proprie abitazioni. In casa, nel cortile, nelle stalle non più utilizzate per il bestiame, venivano svolti, prevalentemente da donne e a cottimo, lavori di “rifinitura” come per esempio l’impagliatura della seduta delle sedie.

Questa industria della sedia, al pari delle servitù militari, ha segnato il territorio in maniera indelebile. La sua fortuna nelle nostre zone dipendeva in gran parte dalla tradizionale laboriosità del friulano, una vocazione derivata anche dal desiderio di riscatto di un’area economicamente depressa, che si traduceva nel dedicare tutto il tempo e le risorse familiari al lavoro. La situazione si modifica sul finire del secolo scorso, quando le strategie militari ed economiche cambiano radicalmente. La situazione politica internazionale, della quale il Friuli è stato spesso ostaggio, porta alla dismissione e all’abbandono di gran parte delle servitù militari che avevano fortemente penalizzato lo sviluppo della regione.

La progressiva apertura dei mercati produce una concorrenza per l’industria locale della sedia, una fortuna, come si diceva, basata prevalentemente sul costo del lavoro e ne determina quindi l’implosione. Restano in vita solo le poche ditte che hanno puntato, nel corso degli anni, sull’eccellenza e su un mercato d’élite. In entrambi i casi restano sul territorio i segni delle dismissioni: caserme, bunker, polveriere e aree artigianali in stato di abbandono. Strutture in gran parte ora in carico ai Comuni che sono chiamati a riscrivere il territorio, come in un palinsesto, con nuove proposte di recupero contando su scarni bilanci, altrettanto scarse e confuse idee e in costanza della grande crisi demografica delle “periferie”.

La domenica era allora l’unica giornata di libertà dal lavoro. Per me queste noiose domeniche si svolgevano in maniera sempre uguale: quando si arrivava a casa della zia, questa aveva già acceso il fuoco utilizzando gli scarti di legno delle numerose segherie della zona e l’aria era già satura, a seconda delle stagioni, delle pietanze in preparazione sul fornello: brovada e musèt, minestron, bombardins, spezzatino di carne con patate, liudric cu lis fricis… (2)

Alle undici era obbligo partecipare alla Messa nella chiesa parrocchiale di San Leonardo Abate, pena essere additati dall’intera comunità paesana. Alla fine della Messa, una quota di uomini “assisteva” dall’esterno al rito, quasi tutti gli uomini si ritrovavano a bere un “taglietto” (3) all’osteria del paese prima del pranzo. Il pranzo, come s’intuisce dal menù descritto, possedeva la caratteristica calorica di sostenere l’impegnativa attività che una volta si svolgeva nei campi. Dopo il pranzo e una breve pennichella, per gli uomini iniziava il tour domenicale fatto di tappe nelle osterie e frasche della zona, dove i bicchieri di “blanc o neri” (4) si sprecavano, eventualmente tamponati da qualche fetta di salame, formaggio, polpette o uova sode. Il rientro a casa risultava per gli avventori spesso barcollante. Nel frattempo, a tramonto ormai avvenuto, le donne avevano riassettato la casa e preparato la cena, anche la domenica per loro era giornata di lavoro.

La mia giovane età e la condizione di maschio mi esponevano a essere ostaggio, affidato dalle donne di casa allo zio, con finalità contenitive, nella vaga speranza che il rientro a casa venisse anticipato o quantomeno che i “taglietti” ingurgitati fossero di numero ridotto: strategia illusoria che considerava la presenza di un ragazzino come una sorta di freno, di palla al piede, alla liquida socialità d’osteria.

In una di queste uscite, tra i vari discorsi degli uomini adulti, sentii parlare di un bombardiere alleato che durante il periodo della guerra era caduto proprio nei pressi dell’osteria del paese nelle campagne tra Medeuzza e Chiopris-Viscone. L’aereo cadendo con notevole frastuono aveva tranciato le linee elettriche e attirato gli abitanti verso il luogo dell’impatto. I paesani, prima che arrivassero i tedeschi, cercarono qualcosa da recuperare tra i rottami dell’aereo ma trovarono solo delle casse contenenti delle strisce metalliche che, con ogni probabilità, venivano utilizzate, lanciandole dal velivolo, per confondere i radar nemici.

Questo è emerso dalla mia memoria quando, nel 2010, la nostra sezione Anpi di Cividale del Friuli ricevette dal signor John Hatch, residente in Australia, una lettera. Hatch chiedeva alcune informazioni riguardo a un bombardiere statunitense B-24 precipitato in Friuli il 15 dicembre 1944. Nella lettera ci informa che il padre Lynn W. Hatch, faceva parte dell’equipaggio di quell’aereo e che si salvò lanciandosi con il paracadute e atterrando nelle campagne tra Udine e Cividale. “Fu soccorso da 15-20 partigiani italiani che lo liberarono dal paracadute e gli dissero in quale direzione scappare per non essere catturato dai tedeschi. Gli procurarono una bicicletta e anche una guida italiana. (…) Lì incontrò il partigiano Aldo Maroni che parlava inglese e che aiutava i piloti americani e britannici dopo che i loro aerei erano stati abbattuti. I partigiani gli procurarono cibo, coperte, paglia e anche abiti civili”.

Dopo 60 giorni e un lungo percorso venne imbarcato a Zara sulla nave Belvoir (un cacciatorpediniere di scorta britannico) e portato in salvo nel Sud Italia liberato. Le informazioni che il signor John ci dava erano scarne ma già allora ci fu chi ricordò qualcosa. Il professor Aldo Colò, raffinato pittore cividalese e giovane partigiano all’epoca della caduta del velivolo, mi raccontò che effettivamente si ricordava di aver visto in quella data un aereo coi motori in fiamme e dei paracadute che scendevano. In aiuto documentale trovai nella pubblicazione “La morte viene dal cielo. I bombardamenti sul Friuli 1940-1945” di Leo Monutti la seguente nota in corrispondenza della data del 15 dicembre 1944: “Chiopris-Viscone – alle ore 13 precipita un quadrimotore”. È quindi l’aereo di cui ho sentito parlare da ragazzino.

L’aereo era decollato dalla base di Lecce in Puglia per la sua 26ma missione la mattina del 15 dicembre 1944. Obiettivo lo scalo ferroviario di Innsbruck in Austria. Dopo aver raggiunto l’obiettivo e sganciato le bombe l’aereo venne colpito dalla contraerea tedesca perdendo due dei quattro motori. Nel volo di rientro anche il terzo motore cominciò ad avere problemi e quindi l’equipaggio, sopra il Friuli, si lanciò con i paracadute abbandonando l’aereo al proprio destino.

È ancora troppo poco però per poter ricostruire la vicenda esaudendo la richiesta di notizie riguardo alle persone che aiutarono gli aviatori e per conoscere la loro sorte. In particolare, la lettera del signor John Hatch riferisce che: “A mio padre giunse la notizia che quattro dei suoi compagni furono catturati e che due di loro si fratturarono gravemente le gambe. Altri vennero uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre stavano scendendo con il paracadute”.

La nostra sede Anpi da alcuni anni è gemellata con le consorelle slovene di Bovec/Plezzo, Kobarid/Caporetto, Tolmin/Tolmino e Brda/Casteldobra. In relazione a questi rapporti ho avuto l’occasione di leggere un interessante libro scritto da Jelka Peterka e Rok Uršič sulla sanità partigiana nell’alto Isonzo in Slovenia occidentale (5). Questo è un lavoro molto approfondito e documentato che narra dell’organizzazione sanitaria in terra slovena nel periodo della guerra di Liberazione, organizzazione alla quale partecipò anche personale sanitario italiano (per tutti citiamo il dottor Antonio Ciccarelli e il dottor Zygmunt Osser). Un’attività di solidarietà umana condotta da uomini e donne che anche nel turbinio di una terribile guerra prestarono la propria opera a sostegno dei partigiani ma anche delle popolazioni civili e dei militari alleati di qualsiasi nazione bisognosi di cure sanitarie, il tutto a rischio della propria vita. Il libro ci descrive la complessità, la ramificazione, lo straordinario appoggio delle popolazioni locali e i rapporti esistenti con la Resistenza italiana, il cui valore e complessità molte narrazioni contemporanee vogliono obliterare. Nel volume è riportato, oltre alla descrizione delle strutture sanitarie e del personale sanitario che vi operava, anche l’elenco, parziale, dei pazienti curati.

Da questo lavoro di ricerca rileviamo che, nell’ospedale partigiano sloveno Jacob Završnik, che si trovava in una località a est del paese di Kamberško ed era retto dal dottor Ernest Berke, risultano ricoverati: Gerszewki, Magnus, aviatore americano, sottotenente, nato il 21.8.1923, Grand Foxs (sic!) (Grand Forks, ndr), North Dakota, ferito il 15.12.1944 nei pressi di Cividale, ha avuto un incidente mentre saltava dall’aereo, ricoverato il 23.12.1944, dimesso il 20.1.1945 tramite corriere di collegamento col IX Korpus; Albano, Michael, aviatore americano, sottotenente, nato il 6.7.1923, Springfild Nass (sic!) (Springfield Massachusetts, ndr), ferito mentre saltava dal suo aereo il 15.12.1944, presso Cividale, ricoverato il 23.12.1944, dimesso il 22.1.1945 inviato alla sede del IX Korpus. Sono i due aviatori che come racconta Lynn W. Hatch si fratturarono le gambe scendendo col paracadute.

Per la documentazione relativa all’abbattimento dell’aereo ci viene in aiuto Enzo Laconelli (che ringraziamo) referente del gruppo si ricerca “aerei perduti”. Da questa documentazione possiamo ricostruire i nominativi e il destino di tutto l’equipaggio del bombardiere B-24, serie 42-51142 del 376th Bomb Group 524th Bomb Squadron di base a Lecce in Puglia.

Il pilota dell’equipaggio, il tenente Kremer Geroge A., suo fratello, il copilota tenente Kremer William C., l’ingegnere aereo Smith George O. Jr., il mitragliere di fianco della fusoliera Van Schydle Elton R. furono catturati dai tedeschi e internati nel campo Dulang-Luft West in Germania a nord di Francoforte sul Meno. Risultano poi rientrati a casa a fine guerra. Il radio operatore Hatch Lynn W., il mitragliere della torretta sferica Swain Dwight P., il mitragliere di testa Aaron, il navigatore McCarns Robert W., il mitragliere di coda White Glenn I. Jr. furono aiutati dai partigiani e rientrarono sani e salvi alle loro basi dopo una avventurosa marcia attraverso la Jugoslavia. Il bombardiere Gerszewski Magnus R. e il navigatore radar Albano Michael J. nello scendere con il paracadute si fratturarono le gambe e aiutati dai partigiani italiani vennero ricoverati in un ospedale partigiani in territorio sloveno.

In sintesi quindi degli 11 membri dell’equipaggio 4 furono catturati dai tedeschi e internati in Germania, 7 furono salvati dai partigiani italiani e poi fatti rientrare attraverso la Jugoslavia nel Sud Italia. Alcuni (probabilmente i feriti) attraverso il ponte aereo esistente in Jugoslavia a Nadlesk (Loška Dolina), gli altri via mare dalla costa Dalmata verso Bari.

Al proprio rientro alla base, il capitano Glenn I. White, redasse una lunga relazione dove narra nei particolari la discesa col paracadute, l’aiuto ricevuto dalla popolazione e dai partigiani e il lungo periodo trascorso per raggiungere una nave che lo trasportò attraverso l’Adriatico a Bari. Molto toccante la narrazione di un tragico episodio che ci illustra nello stesso tempo due modi di concepire e di vivere la terribile condizione della guerra. La guerra di Resistenza che si combatteva in territorio occupato dal nemico, soggetto a una lotta di pura sopravvivenza, dove il nemico non riconosceva i partigiani come combattenti, come soldati, ma come ribelli e banditi applicando una repressione spietata e inflessibile che colpiva anche i familiari dei partigiani, regola alla quale, giocoforza, in parte si adeguarono i partigiani. La concezione della guerra era invece molto diversa per i militari alleati che facevano parte di un regolare esercito che si contrapponeva al nemico frontalmente e al quale veniva riconosciuto, generalmente, per convenzioni internazionali, un altro trattamento:

“Non ne sono sicuro ma dovevano essere le nove o le dieci quando siamo arrivati a questa casa sulle Alpi. Ricordo di essere salito su per le scale su un solaio che fungeva da fienile. C’erano McCarns, Hatch, Santgarten e Swain. All’inizio non mi hanno riconosciuto a causa degli abiti civili che indossavo ma ci siamo riuniti molto felicemente. Ovviamente ci siamo chiesti cosa fosse successo al resto dell’equipaggio. Due membri dell’equipaggio, il bombardiere e l’osservatore meteorologico, avevano le gambe rotte e sono stati portati qui più tardi. Alla fine abbiamo saputo che Van Schyndle, George e Bill Kramer e George Smith erano stati catturati dai tedeschi. I tedeschi venivano ogni giorno a cercarci. Abbiamo nascosto i due uomini con le gambe rotte in una cantina mentre noi e i partigiani correvamo a nasconderci sulle montagne per sfuggire ai tedeschi e tornare a tarda sera. Alcuni dei soldati tedeschi erano sciatori ed erano vestiti di bianco, il che li rendeva molto difficili da vedere sulle montagne innevate delle Alpi. Durante la nostra permanenza lì, i partigiani andavano al villaggio a prendere del vino. Un soldato tedesco li seguì e fu catturato e portato dove alloggiavamo noi. Due membri del nostro equipaggio parlavano un po’ di tedesco, così lo interrogarono. Negò di essere un soldato tedesco attivo. Disse di essere con la Croce Rossa. La mattina dopo, verso le dieci o le undici, i partigiani cercarono di convincere uno di noi ad accettare di sparare al loro prigioniero. Sono orgoglioso di dire che rifiutammo tutti. Portarono il loro prigioniero giù per la collina dove avevano scavato una fossa. Lo spogliarono, gli spararono e lo coprirono”. Restava l’ultimo tassello della vicenda, chi erano i partigiani e gli abitanti dei paesi che aiutarono gli aviatori?

Nel riordinare alcune carte dell’archivio della sezione Anpi si rinviene il seguente testo: “Cividale li 15 dicembre 1946. Il giorno 15 dicembre 1944 alle ore 13 causa un guasto al motore caddero in Orsaria di Premariacco (Udine) due aviatori della R.A.F. i quali furono salvati dalle grinfie dei tedeschi dai seguenti civili e partigiani: il primo in località Pradolin e il secondo in centro del paese. Il primo fu soccorso e trasportato oltre il fiume Natisone dai seguenti: Basso Gio Batta di Terzilio, De Sabbata Marino fu Antonio, Modonutti Assuero fu Giuseppe, Grinovero Aldo fu Domenico, Ieronuitti Francesco fu Tullio, inoltre Tomat Guerrino fu Giuseppe che li trasportarono oltre il fiume in piena a guado consegnandoli ai regolari partigiani armati. Il secondo fu soccorso e trasportato fino al fiume dai seguenti civili e partigiani: Basso Armando fu Gio Batta, Minen Urbano fu Luigi, Taboga Blandino di Agostino, inoltre Tomat Guerrino e Devoti Arturo che li trasportarono, a guado, oltre il fiume in piena e li consegnarono ai regolari partigiani armati.

Un terzo aviatore è caduto nei pressi di Cerneglons fu trasportato nella casa di un certo Baita e poi in tutta fretta a Orsaria ove fu rifocillato, nascosto e non appena sera fu fatto passare il Natisone dallo stesso Baita e Ferreghini Redi. La casa dove fu nascosto e quella di Pizzoni Aldo fu Eugenio di Orsaria”. Una veloce ricerca nel paese di Orsaria ci permette di raccogliere il ricordo del signor Taboga Aldo, cugino di Taboga Blandino citato nella lettera. Il signor Aldo era allora un ragazzino di sette anni e si trovava davanti all’osteria della frazione di Leproso situata sulla riva sinistra del fiume Natisone prospicente a Orsaria che si trova invece sull’altra sponda.

Ricorda di aver visto passare nel cielo prima un bombardiere che fumava e di aver poi visto quattro o cinque paracadute che scendevano piano verso terra. Dopo circa un’ora sono transitati da Orsaria, verso Leproso, passando sul greto del fiume Natisone e salendo lungo la strada del mulino (ex mulino Braida) su una specie di carrozza trainata da uno o due cavalli. C’erano i partigiani con uno di questi che era caduto e lo portavano verso la Rocca Bernarda dove c’era il ritrovo dei partigiani.

Ora possiamo rispondere alla lettera del signor John Hatch di Tuggeranong in Australia nella speranza che sia vivo e che la riceva all’unico recapito che ci ha fornito.

Questa storia, come detto fatta anche di fortuite coincidenze ci narra della solidarietà della popolazione civile che con grande rischio evitò la cattura degli aviatori alleati, della rete organizzativa dei partigiani che li protesse li raggruppò e fornì loro le cure necessarie. Pur restando una minoranza della popolazione complessiva, a seconda degli studiosi dai 30.000 ai 50.000 (6), i militari alleati, dopo l’otto settembre, furono aiutati a fuggire dalla prigionia o a evitare la cattura (7).

Una storia che ci narra di un’idea diversa di Resistenza nelle nostre zone del confine orientale d’Italia che si declina anche come collaborazione tra partigiani di varie nazionalità e ideologie uniti per la liberazione dal nazifascismo. Una storia che contrasta, nei fatti, con la narrazione di chi opera per evidenziare ed accentuare i contrasti e le spaccature, pur esistenti, sul fronte della Resistenza nel Nord-Est del nostro Paese la cui sostanziale unità è invece rappresentata da molti di questi fatti e dagli esiti di una guerra di Liberazione che iniziò prima e finì dopo rispetto al resto della nostra nazione. È grazie all’Anpi, grazie al suo spirito unitario e libero da pregiudizi, se anche queste vicende trovano il giusto spazio e risalto.

Luciano Marcolini Provenza, Anpi Cividale del Friuli, vicepresidente Anpi provinciale Udine

NOTE

(1) – Per dare un’idea della presenza militare in Friuli Venezia-Giulia negli anni ’70 del secolo scorso: “…sono presenti circa 70.000 militari dell’esercito (ufficiali compresi) pari al 4.6% della popolazione regionale; cioè quasi un terzo del contingente di leva è concentrato nelle caserme friulane. Ad esso bisogna aggiungere alcune migliaia di soldati italiani dell’aeronautica e della marina, nonché almeno 5.000 soldati delle Forze Armate statunitensi. (…) Questa massiccia presenza militare si traduce in enormi insediamenti, caserme, depositi bellici, ed enormi gravami sulle aree sottoposte a servitù. Le servitù militari e il ruolo militare del territorio regionale hanno contribuito in passato al mancato sviluppo economico del territorio che nel corso di alcuni decenni è stato costretto a registrare l’emigrazione forzata di centinaia di migliaia di lavoratori. (…) I vincoli posti a tutte le proprietà private e agli enti pubblici sul territorio di 38 Comuni per un totale di 214.000 ettari, erano pari al 27,4% dell’area regionale. A questo dato è necessario aggiungere quello per le zone cosiddette “militarmente importanti” (interessati 25 Comuni per 104.000 ettari) dove era fatto divieto di procedere a lavori minerari, marittimi, idraulici, a costruzioni elettriche, telefoniche, telegrafiche, a costruzioni teleferiche e così via. Vincoli che comprendevano un’area regionale complessiva di 318.000 ettari, pari al 40,7% della superficie del Friuli Venezia-Giulia, relativi a 53 Comuni. Infine vanno aggiunti i vincoli posti in vicinanza di opere militari esistenti sul territorio di 103 Comuni per circa 21.000 ettari e quelli per le servitù aeronautiche che assommavano a 23.269 ettari. Complessivamente oltre 150 Comuni per 362.860 ettari, quasi la metà del territorio regionale, erano dunque gravati da vari tipi di servitù militari.” Tratto da: Servitù militari in Friuli – Documento sulla presenza militare nel territorio – Democrazia Proletaria del Friuli – settembre 1983.

(2) – Rape macerate nella vinaccia e cotechino, minestrone, fagioli in funghetto, radicchio con le cicciole di lardo.

(3) – Bicchiere di vino.

(4) – Vino bianco o rosso.

(5) – Jelka Peterka, Rok Uršič – Čas človečnosti. Partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočiu – Narodna in univerzitetna knjižnica – Ljubljana – 2016.

(6) – Due testi: Isabella Insolvibile – I prigionieri alleati in Italia 1940-1943 – Dottorato di ricerca 2020 – Università del Molise; Roger Absalom – L’alleanza inattesa. Mondo contadino e prigionieri alleati in fuga in Italia (1943-1945) – Pendragon 2011.

(7) Nei pressi di Premariacco esisteva un campo per prigionieri (PG57-Grupignano uno dei primi in attività e tra i principali sul territorio nazionale, arrivò a detenere quasi 5000 prigionieri) in gran parte neozelandesi e australiani. Dopo l’8 settembre 1943, i prigionieri allora ancora presenti nel campo furono deportati in Germania a causa dell’atteggiamento del comandante del campo, il colonnello dei carabinieri Vittorio Emanuele Calcaterra che non permise ai prigionieri di darsi alla fuga.

Pubblicato lunedì 7 Aprile 2025

Stampato il 13/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/i-piloti-americani-e-quella-resistenza-al-confine-orientale-che-racconta-solidarieta-internazionale/