Montenerodomo si trova alle pendici del massiccio abruzzese della Maiella ed è tra le città decorate al Valor Militare per la Resistenza della popolazione alle forze di occupazione, per il sostegno dato ai rifugiati di passaggio e ai partigiani e per le vittime subite. Anche da questo borgo partirono uomini e ragazzi per arruolarsi nell’unica formazione partigiana che, liberato l’Abruzzo, continuò la campagna di Liberazione al fianco degli Alleati fino in Veneto, e l’unica formazione partigiana a essere decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare: la Brigata Maiella. Che nacque ufficialmente il 5 dicembre 1943 a Casoli, Comune poco distante da Montenerodomo.

Nicola Troilo, figlio del comandante Ettore che ha guidato la decorata Brigata, scrive: “Lama e Torricella erano distrutte per l’80%, Civitaluparella per il 95%, Quadri e Montenerodomo per il 98%. (…) Nelle poche case rimaste in piedi si affondava nel sudiciume, nello sterco, nella paglia muffita, nella farina mescolata alla neve, ai fagioli, alle patate fiorite che puzzavano violentemente. (…) Un puzzo di prodotti andati a male, di carogne, di paglia putrefatta appestava pur l’aria freddissima dell’inverno. (…) E sopra questi immensi campi di relitti, sopra le colate di pietra che avevano cancellato ogni traccia di luoghi in cui prima sorgevano le case ed abitavano le famiglie si stendeva la neve fradicia, macerata, avvilente, amara e silenziosa come la morte. Cadaveri di civili trucidati, di cani randagi uccisi per bravata, di maiali sgozzati, di asini percossi a morte, di mucche, di cavalli, di polli decapitati, giacevano un po’ dovunque nelle strade”. Fu il quattordicenne Nicola che, insieme ad altri giovanissimi, portò i messaggi tra i casolari dispersi, le grotte e gli anfratti della montagna, per mettere in contatto gli uomini che decidevano di prendere le armi contro i nazifascisti.

Tutto questo oggi ci viene raccontato con commozione da Anita Cianci, classe 1933, che in quegli anni era solo una bambina, divenuta in seguito moglie del partigiano Lorenzo D’Orazio della Brigata Maiella.

Il 4 ottobre 1943, Hitler faceva approntare la Linea Gustav, Montenerodomo viene occupato dai tedeschi. Cosa ricorda? Lei era una bambina.

Eravamo tutti in chiesa e all’uscita della processione vedemmo alcune camionette di soldati tedeschi che giravano per le strade del paese. Quel giorno non fecero niente e la gente non sapeva cosa pensare del loro arrivo. Dopo una settimana tornarono, erano molti di più e cominciarono a costruire postazioni per cannoni e mitragliatrici sui colli intorno al paese. Tutti capirono allora che avevamo il fronte di guerra in casa.

La Linea Gustav che termina a pochi chilometri ad Ortona, sul mar Adriatico…

Per questo i soldati tedeschi cominciarono a entrare nelle case con pistole alla mano e pretendere cose da mangiare, a rubare maiali e galline, quando li trovavano, o a costringere gli uomini ad andare con loro per costruire le postazioni militari. Gli uomini però cercavano di non farsi trovare a casa e cominciarono a portare nelle campagne e nei boschi quel poco da mangiare che c’era nelle case insieme agli animali che avevano nelle stalle.

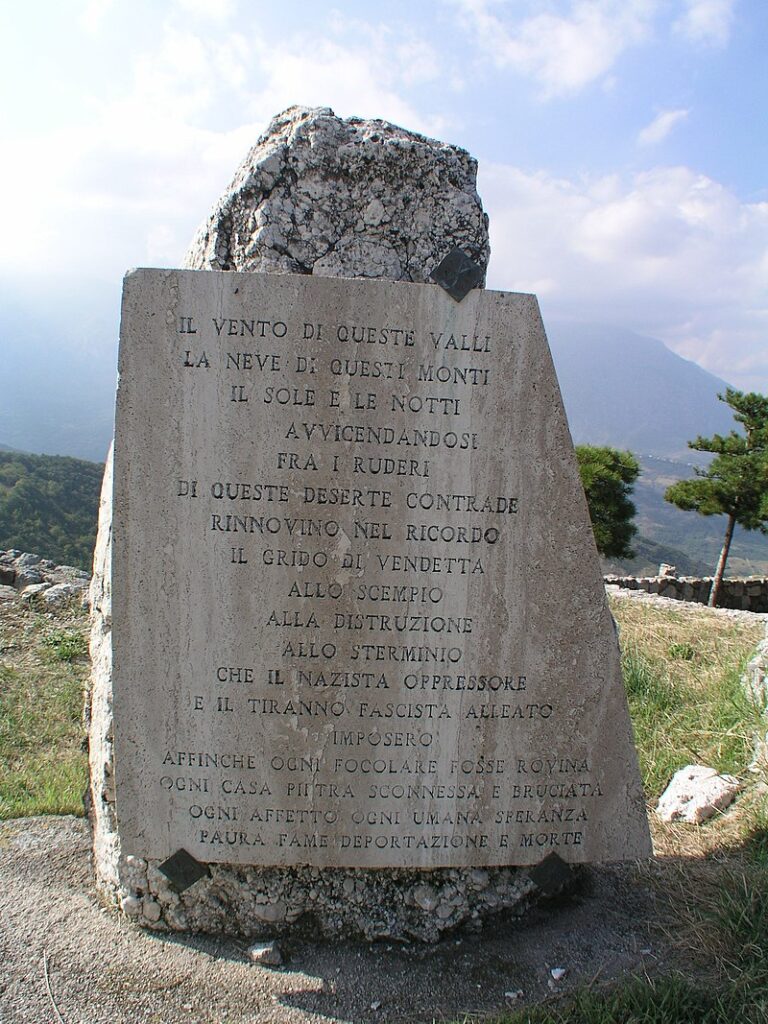

Poche settimane dopo, il 26 novembre, Montenerodomo venne fatto esplodere casa per casa, come gran parte dei paesi limitrofi. Su un totale di 400 case, ne rimasero in piedi solo 5, rileva una relazione comunale: quelle in cui erano installate le truppe di retroguardia o di avvistamento di artiglieria tedesche. Dove ha vissuto con la sua famiglia?

Ci rifugiammo a Selvoni, una contrada del paese. Nella casa dove abitavamo e nelle case delle altre famiglie, trovarono riparo anche molte altre persone rimaste senza ricovero di Montenerodomo e anche dei paesi vicini. Più di una volta trovarono rifugio anche soldati inglesi e americani affamati scappati dal campo di prigionia di Sulmona (uno dei più grandi d’talia e uno dei quindici d’Abruzzo, n.d.r.). Alcuni trovano riparo nel bosco, dove i tedeschi non si arrischiavano ad entrare. Costruirono delle capanne per proteggersi anche dal freddo. C’era già la neve.

I soldati tedeschi non vennero mai a cercare nessuno?

I soldati tedeschi non vennero mai a cercare nessuno?

Vivevamo nel terrore che potessero arrivare, spesso aiutati dai fascisti che indicavano i posti e le case, giravano per le campagne alla ricerca di uomini e di cose da mangiare. La mattina tutti gli uomini andavano nel bosco per difendere persone e provviste, per quel poco che si era riusciti a metere in salvo, e nelle case rimanevano donne e bambini. Tra le famiglie della contrada c’era l’accordo di stendere delle lenzuola bianche in punti ben visibili per avvertire da lontano l’arrivo dei tedeschi. La sera gli uomini rientravano nella masseria, ma c’era sempre qualcuno di turno nel bosco. Ogni giorno arrivavano notizie di fucilazioni, rastrellamenti, razzie. In una masseria vicino alla nostra, una pattuglia tedesca catturò due giovani fratelli che sul sentiero per Palena, dove li stavano portando con la forza, cercarono di scappare. Riuscì a salvarsi solo uno, l’altro venne ucciso a colpi di mitra. In quel periodo sono morti 55 monteneresi inermi, di cui 47 per fucilazione.

Nel mese di dicembre 1943 vengono liberati i paesi vicini di Casoli e Roccascalegna. Come avete reagito alla notizia?

Mio padre era proprio di Roccascalegna e così decise di formare un gruppo di persone e di guidarle per attraversare la linea del fronte e raggiungere il suo paese natale. Intorno a Montenerodomo i tedeschi avevano posizionato mine lungo strade e sentieri e in diversi punti avevano costruito delle postazioni per mitragliatrici. Uno di questi è il monte Calvario. Per sfuggire alle mine e alle mitragliatrici facemmo un giro molto lungo, evitando le strade e passando per i terreni o al riparo degli alberi, lungo i fossi: da Selvoni andammo verso Colledimacine e poi tornammo indietro verso Fonticelle, per scendere, infine, verso Casale in direzione di Pennadomo e Roccascalegna.

Eravate in molti?

Non ricordo bene quante persone fossimo, mio padre Ottorino era il primo del gruppo e mi teneva per mano. A un certo punto, vicino al ponticello sotto la masseria di D’Ambrosio, mise il piede sopra una mina che esplose. Lo vidi cadere a terra. Io, che gli davo la mano, rimasi illesa. Mi si bruciò solo un lato del cappotto. Non ci fu il tempo di soccorrerlo né di vedere se c’erano altri feriti perché dal Calvario i tedeschi sparavano con la mitragliatrice. Un giovane che stava vicino a me e a mio padre mi prese in braccio e saltammo insieme il limite della terra, vicino al fosso. Continuammo fino a Roccascalegna, dopo una pausa per riprendere forze. Nei giorni successivi, mia madre provò più volte ad avvicinarsi al corpo di mio padre, senza mai poterlo raggiungere. I tedeschi sparavano a vista. Solo dopo molte settimane, quando i tedeschi cominciarono ad abbandonare le loro postazioni, fu possibile dare sepoltura a mio padre, che da allora riposa nel cimitero di Roccascalegna.

Lei ha insegnato nelle scuole elementari per molti anni. Cosa vuole dire alle nuove generazioni?

Lei ha insegnato nelle scuole elementari per molti anni. Cosa vuole dire alle nuove generazioni?

Quando ho cominciato a insegnare, le famiglie risentivano ancora di questo periodo. Ci sono voluti molti anni per iniziare a raccontare cos’è stata la guerra e cosa ha fatto la Brigata Majella. Era termine comune “hanno distrutto tutto e ci hanno fatto vivere nella miseria” e queste erano le frasi che sentivi dire in tutte le famiglie. Era l’essenziale e bastava per comprendere che non c’era altro da commentare. A Montenerodomo solo le nuove generazioni hanno cominciato a sentir parlare della Brigata Maiella perché fino a pochi anni fa se ne raccontava poco per questi motivi. Noi ci ricordiamo le case distrutte, diroccate, oggi non è visibile più nulla ed è per questo necessario raccontare queste cose ai giovani perché non hanno contezza di cosa è stata la Seconda Guerra mondiale e capire che bisogna impegnarsi per non farlo succedere di nuovo. Anche perché chi ha visto e partecipato alla guerra poi nel dopoguerra è emigrato, principalmente in America o in Canada, perché qui c’era solo miseria. È quindi mancato questo passaggio di testimone. Mio marito intanto, anche lui maestro di scuola elementare, insegnava Bella Ciao a generazioni intere. È stato uno dei primi canti che i bambini hanno imparato. Per questo dico ai giovani, tocca a voi evitare le guerre e far star le persone meglio di ieri.

Mariangela Di Marco, giornalista

Pubblicato martedì 16 Settembre 2025

Stampato il 04/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/i-nazifascisti-la-linea-gustav-e-la-guerra-visti-con-gli-occhi-di-una-bambina/