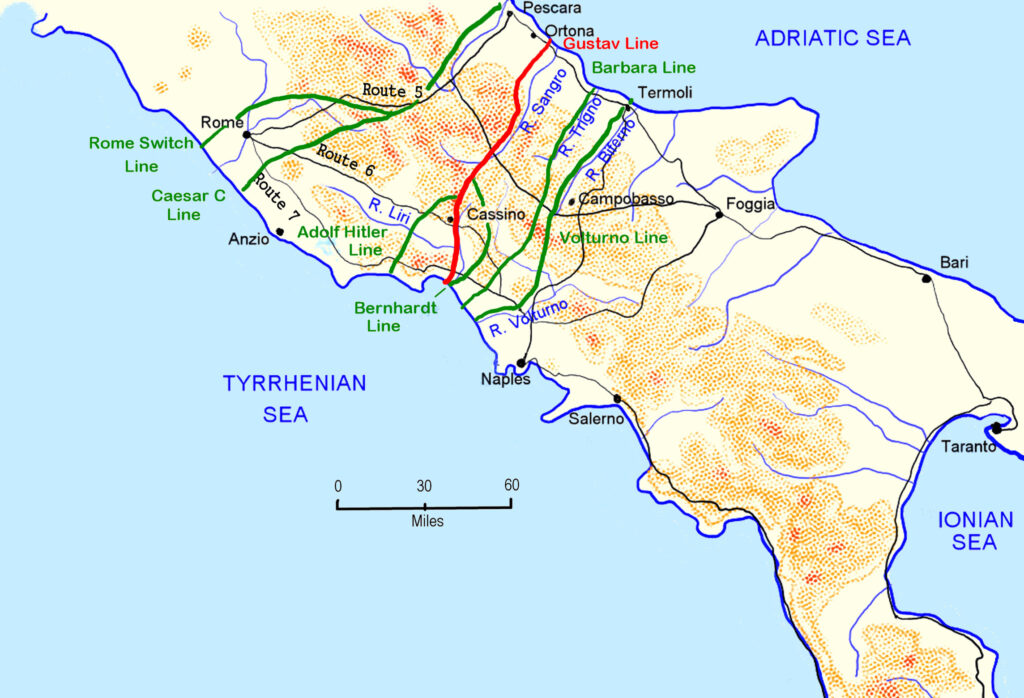

Mai nessun’altra regione d’Italia ebbe l’indesiderato privilegio di essere attraversata da tre linee difensive tedesche per ritardare l’avanzata degli Alleati che da sud risalivano la Penisola, costringendo la popolazione a vivere tra terribili fuochi: la linea Victor che costeggiava il fiume Volturno fino a Termoli, dove gli Alleati sbarcarono nell’ottobre del 1943; la linea Barbara da Colli al Volturno, alle pendici delle Mainarde, a San Salvo, in Abruzzo; la linea Bernhard che correva lungo il basso Garigliano fino alla costa orientale a nord del fiume Sangro, in Abruzzo. E naturalmente la linea Gustav, la principale linea difensiva tedesca sul fronte dell’Italia meridionale.

Così, in breve tempo, il Molise si trasformò in “una molecola incandescente nell’universo” per dirla con Francesco Jovine, intellettuale di questa terra che aderì alla Resistenza raccogliendo famaci e indumenti per i partigiani. Così incandescente che ospitò ben 5 campi d’internamento allestiti dal Ministero dell’Interno a partire dal 1940 per la detenzione di persone considerate pericolose (ebrei, slavi e antifascisti). A rendere la situazione esplosiva, le truppe tedesche che devastavano e depredavano tutto ciò che si frappose tra la loro ritirata e l’avanzata di quelle anglo-americane. In mezzo solo civili inermi.

Il vento agita le fronde degli alberi ed è l’unico suono che si avverte intorno al monumento del Corpo Italiano di Liberazione (Cil), l’unità militare organizzata dal Regno del Sud per la campagna di liberazione del Paese dal nazifascismo insieme agli Alleati e che diede l’avvio alla rinascita dell’Esercito italiano dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’opera è situata sul monte Marrone, aguzzo profilo delle Mainarde, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e i venti cubi da cui è composta, ciascuno con il nome di una regione italiana, raccontano che anche da queste montagne si è cominciato a costruire la nuova Italia. È una scultura che è divenuta oggetto prezioso anche in alcune case dei paesi che popolano la valle del fiume Volturno. Davanti ai blocchi, un’aquila di bronzo spezza simbolicamente le catene della dittatura dinanzi alle tre croci dei tanti che persero la vita per la libertà. “Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non desidera più essere un albero. Desidera essere quello che è. Questa è la patria” scriveva Hermann Hesse, oppositore del nazismo e Premio Nobel per la Letteratura.

È qui, infatti, che il 31 marzo 1944 è stata scritta una pagina importante della storia nazionale: lo sfondamento della Linea Gustav, costruita dai nazisti anche con il lavoro coatto dei civili rastrellati. Postazioni in roccia, casematte per cannoni e mitragliatrici, reticolati e campi minati, caverne e trincee andavano dal fiume Garigliano, in Campania, alla città di Ortona, sull’Adriatico, passando dalle Mainarde, gli Altopiani Maggiori d’Abruzzo e la Majella. Fulcro strategico fu Cassino e proprio dalla sua abbazia, a pochi chilometri in linea d’aria dalle Mainarde, si domina una delle arterie principali della viabilità dell’area centromeridionale: via Casilina, da cui passavano uomini, armamenti militari e derrate alimentari da e per Roma.

Terra di mezzo fu dunque il Molise, costretta tra i fuochi della Gustav, e situata tra Regno e governo del Sud – fuggito a Brindisi dopo l’armistizio – e Repubblica Sociale italiana a Nord, beffarda condizione di una terra che per natura, in verticale tra Abruzzi e Puglie, è crocevia di transumanze, di persone e di merci, con i suoi tratturi, le lunghe vie d’erba che fin dai tempi dei sanniti percorrevano i pastori con le loro greggi per lo spostamento stagionale degli animali. Terra di mezzo di arcana bellezza, dove le praterie sono delimitate dai muretti a secco e da arbusti di biancospino, dove l’attività agricola delle aree collinari incontra i boschi e i pascoli del sistema montano, lepri, martore, volpi, poiane, orsi. Una grazia che stride se si pensa allo scenario di quella sanguinosa guerra di posizione che avrebbe anticipato l’Italia fino ad aprile 1945.

Così quel 31 marzo, i militari del Cil, al comando del generale Umberto Utili, costrinsero alla resa le truppe naziste, asserragliate sulla cima del monte Marrone. “Era buio quando la batteria americana cominciò a sparare” riferisce con grande lucidità Ugo Fattore, classe 1929, di Cerro al Volturno, splendido borgo della provincia di Isernia abbarbicato sulla roccia il cui nome racchiude due potenti simboli: uno degli alberi più diffusi dell’Appennino e il maggior fiume dell’Italia meridionale. “Da qui vedevo le granate che scoppiando facevano improvvisamente luce su ogni dove. Verso il pomeriggio cominciarono i tedeschi, ma durarono poco” continua l’anziano, tamburellando le dita sul tavolo della sua cucina. “Erano tempi difficili, io pascolavo le vacche. Avevamo i pidocchi, le pulci, gli sciami di mosche in casa mentre facevamo quel po’ di formaggio con il latte che avevamo” prosegue, abbassando gli occhi cerulei, nel racconto del livido campare della popolazione stremata da guerra, fame e razzie. Tra le vittime civili, i pastori e i contadini furono moltissimi che, per difendere greggi, bestiame e i pochi alimenti frutto del loro lavoro vennero uccisi a sangue freddo, come accadde a Iallonardi Fiore, 41 anni, morto in contrada Acquara di Castel San Vincenzo per evitare la requisizione della sua mandria (fonte Atlante stragi naziste e fasciste in Italia). Sul sentiero che porta sulla vetta del Marrone, una radura circondata da grandi faggi ospita una lapide posta dai comuni di Scapoli e Rocchetta al Volturno nel trentennale della Liberazione, affidando ai versi del poeta Salvatore Quasimodo la commemorazione dei 24 civili trucidati dai nazisti. “Tu saluta, amico della libertà. Il loro sangue è ancora fresco, silenzioso il suo frutto”.

Anche la cima del monte, oltre gli aspri canaloni rocciosi, racconta questa parte di storia con una croce in ferro su cui è appollaiata un’aquila di bronzo. Tut per l’Italia dice la targa su cui è inciso il motto degli Alpini del Battaglione Piemonte, uno dei reparti del Cil, sotto l’occhio severo del Monte a Mare e della Ferruccia mentre l’affaccio superbo sull’Alta Valle del Volturno ruba il respiro. “Sacro è il vento grande che c’è fuori e il vento piccolo del respiro” scrive il poeta Franco Arminio. Un sensazione che conosceva bene il pittore parigino Charles Moulin, vincitore del prestigioso Prix de Rome, che dal 1919 fino alla sua morte, si rifugiò a pochi passi dalla sommità, costruendo una capanna di pietre a secco, eleggendola ad eremo e condizione dell’anima, scegliendo di essere bosco e vento e di nutrire ogni sua creazione con il silenzio, sopravvivendo facendo ritratti in cambio di un pasto. “Col cielo fosco – scriveva – le cose assumono un’espressione tragica di potenza e di terrore: un raggio di sole, le fa commuovere; le fa sorridere; e tutto questo produce un godimento, un intenso benessere interiore”. Anche i monaci benedettini scelsero queste montagne per la loro missione testimoniale e ne fecero dimora nell’esclusività di un luogo che connette a Dio, come l’eremo rupestre di San Michele a Foce, a picco sul lago di Castel San Vincenzo, un luogo che sembra sospeso verso l’infinito.

Da questi 1.800 metri di altitudine si ammira l’Abbazia di San Vincenzo, uno tra i gioielli artistici più preziosi del Medioevo europeo. Accanto, il fiume Volturno che nasce e attraversa in purezza l’Isernino per sfociare, in provincia di Caserta, inquinato e biologicamente morto, a dispregio del Dio fluviale venerato dai romani e dagli etruschi la cui portata dal ceruleo ciglio gli valse l’appellativo di Volturnus celer. Prima di superare il Molise, il corso d’acqua corre attraverso la piana di Venafro, la naturale porta di accesso alla catena delle Mainarde. Per questo le truppe tedesche lo stabilirono come linea difensiva che terminava a Termoli e quando nell’autunno 1943 venne sfondata dall’esercito anglo–americano, i tedeschi si barricarono lungo l’altra difensiva, la Linea Barbara. Costretti ad abbandonare anche quest’ultima, si attestarono dapprima sulla linea Bernhardt e, in seguito, sulla Gustav. Una parte dei reparti inglesi partirono da Isernia, già distrutta dai bombardamenti alleati del 10 settembre 1943 per impedire ai tedeschi di fruire del logistico passaggio tra la Campania e la costa adriatica che la città rappresentava. Strategia tesa a fare terra bruciata a ridosso della Linea Gustav per indebolire le forze armate tedesche ed accelerarne la ritirata. La Fontana Fraterna della cittadina è uno simboli di quanto accadde in quei giorni, ricostruita pezzo per pezzo e posizionata nel luogo dove oggi è possibile ammirarla, monumento alla memoria delle vittime colpite dalle bombe. Sul pavimento della piazza che la ospita, linee nere indicano gli edifici che un tempo costituivano l’agglomerato urbano prima del buco nero della guerra. La cittadina di Venafro venne invece bombardata a tappeto il 15 marzo 1944 per un infausto errore da parte dei bombardieri alleati che la confusero con la vicina Cassino, provocando la quasi totale distruzione dell’abitato e la morte di 75 civili e 200 militari statunitensi e francesi, accampati intorno alla cittadina.

In Italia, le vittime dei bombardamenti alleati furono oltre 60mila, circa quattro volte quelle provocate dalle rappresaglie e dai crimini nazifascisti, ma nessuno fu chiamato a rispondere di questi crimini di guerra, perché entrambi gli schieramenti belligeranti avevano fatto ampiamente ricorso ai bombardamenti terroristici.

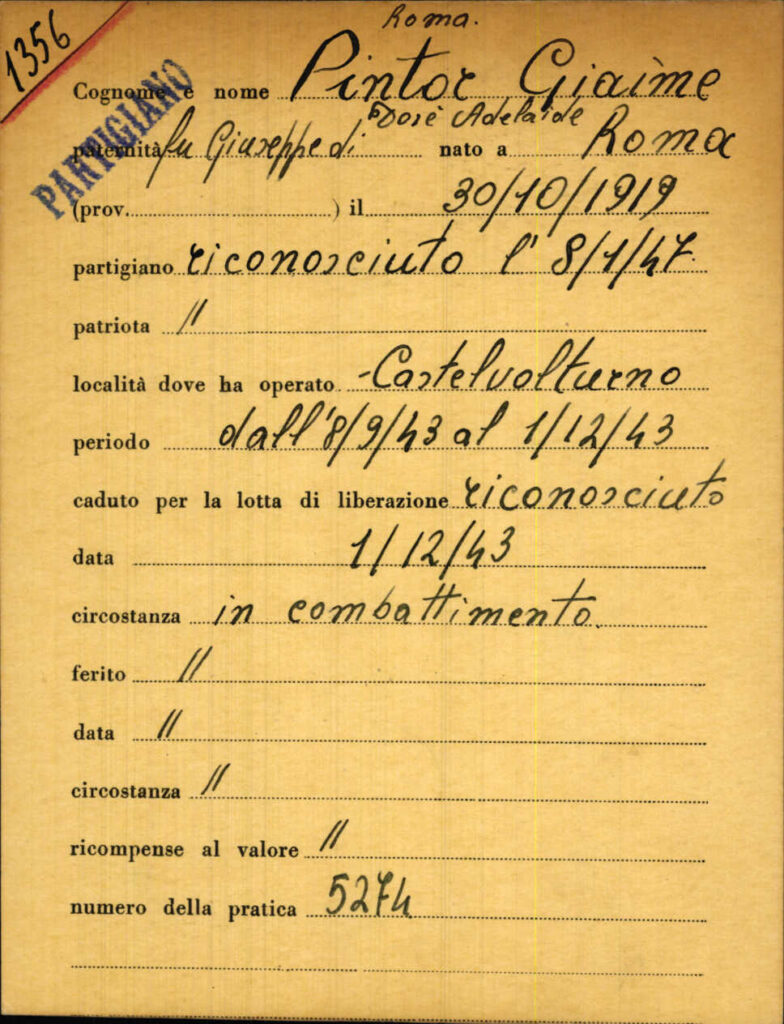

E poi giù, ancora nell’area monumentale consacrata al Cil dove il 25 aprile si eleva Bella Ciao della comunità antifascista molisana, insieme alla Cgil e alle diverse associazioni del territorio, dedicata a chi prese parte – diceva Gramsci dei partigiani – come Giaime Pintor (1919 – 1943), a cui è intitolato un cippo pochi metri a pochi metri, proprio sul punto in cui il 1 dicembre 1943 venne dilaniato da una mina antiuomo, nel tentativo di attraversare clandestinamente la Linea Gustav e raggiungere le formazioni partigiane operanti nel Lazio con il gruppo che guidava, incaricato dal comando inglese. Di fronte, specchiandosi nel cippo, l’opera Respiro nel vento dello scultore molisano Michele Peri. Nonostante la giovane età, Pintor lavorò con Cesare Pavese e Leone Ginzburg all’impianto e ai primi successi della allora neonata casa editrice Einaudi, per la quale sono poi uscite postume molte delle sue opere, tra le quali Il sangue d’Europa.

«A due anni di distanza – scrive nel 1947 in un articolo pubblicato su “Rinascita” Luigi Pintor, tra i futuri fondatori del quotidiano “il Manifesto”, fratello di Giaime – sono ritornato nel paese di Castelnuovo ancora nelle stesse condizioni di rovina e di totale abbandono in cui la guerra lo ha lasciato, per esumare la salma di Giaime sepolta nell’aperta campagna, al margine di una vigna incolta e predisporne il trasporto a Roma. Per quell’occasione l’intera popolazione contadina ha sospeso il lavoro, si è unita a noi ed è scesa con noi nella vallata. Sono stati i contadini a scavare la terra e a caricare la bara sulle spalle e il silenzioso funerale di Giaime ha di nuovo traversato la campagna fino al cimitero del paese, anch’esso stravolto dalla guerra, seguito dalle famiglie contadine come se si fosse trattato di uno dei loro morti».

A mezza costa sul monte Marrone, Castelnuovo al Volturno è una frazione del Comune di Rocchetta che si trovò sulla linea Bernhard. Per questo, tutta la sua popolazione venne deportata dai tedeschi in Emilia Romagna per farne terra di nessuno: la terra posizionata tra due forze militari dove i civili, costretti a sgomberare, si lasciano alle spalle razzie e cumuli di macerie. Stessa sorte toccò anche ai comuni di Rocchetta al Volturno, Castel San Vincenzo, Pizzone, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico. Era il 2 novembre 1943 e le truppe teutoniche radunarono tutti in piazza, dopo aver affisso, qualche giorno prima, un avviso in paese: chi si opponeva sarebbe stato trattato come nemico, pagando con la morte.

“Quella notte ci presero in casa, erano armati, e ci portarono con i camion verso Cassino” racconta Antonio Rufo, classe 1931, mentre mostra il certificato di reduce civile da deportazione. “Ci fecero salire su un treno merci dove a terra c’era solo paglia: prima di noi c’erano stati gli animali. Ci portarono a Modena, ma impiegammo oltre un mese per arrivarci perché i binari erano spesso interrotti e i tedeschi dovevano ricollegarli. Non potevamo mai scendere dal treno, facevamo i nostri bisogni sulla paglia che poi buttavamo. A volte ci davano del pane duro e qualche secchio d’acqua e doveva bastarci” prosegue l’abitante di Castelnuovo seduto tra i membri della sua famiglia. “Mentre il treno faceva rifornimento di carbone nella stazione della città, i ferrovieri, il capostazione e il cappellano ci esortarono a scendere perché il sospetto era che quel treno fosse diretto a uno dei campi di concentramento in Germania. Scendemmo. La milizia fascista ci portò tutti in una scuola dove abbiamo vissuto qualche mese, poi il prefetto ci distribuì nei vari comuni delle province emiliane. Tornammo nel 1945, anche quello fu un lungo viaggio. Trovammo il paese distrutto e dovemmo accamparci in baracche di fortuna”. Poi aggiunge: “Emilio Miniscalco, un bambino della mia età che sarebbe poi divenuto il mio consuocero e che oggi non c’è più, aiutava i partigiani sulle montagne, portando loro dei biglietti che gli dava una donna nella scuola dove stavamo”. E continua l’anziano testimone, raccontando del Libretto del Profugo con cui riuscivano a procurarsi quel poco di cibo disponibile negli alimentari, delle trincee scavate insieme ad altri ragazzi lungo il fiume Panaro per fortificare la Linea Gotica, altra linea difensiva che segnò, man mano che l’Italia veniva liberata, il confine tra Repubblica di Salò e Regno del Sud, passando dal fiume Magra, tra le città di La Spezia e Massa Carrara, a Pesaro, sull’Adriatico. Altra manodopera della Gotica fu costituita dal rastrellamento dell’intera popolazione maschile adulta non più in età di leva residente sull’Appennino tosco–emiliano per essere impiegata in Italia o nel territorio del Reich con lo scopo di sostituire i lavoratori tedeschi reclutati per le forze armate. Vennero definiti le braccia di Hitler. Le diverse brigate partigiane che operavano in quei territori ritardarono anche l’avanzamento dei lavori sulla Gotica con varie forme di sabotaggio.

Molte testimonianze oculari di quanto avvenne nell’Alta Valle del Volturno nel corso della seconda Guerra Mondiale sono inoltre racchiuse nell’intenso documentario I racconti della Memoria, prodotto nel 2018 dal Comune di Rocchetta (Promo documentario “I RACCONTI DELLA MEMORIA” (youtube.com).

Deportare intere comunità significò anche smembrarne le tradizioni depositate da secoli, come quella dell’Uomo Cervo, rito ancestrale affidato alla tradizione orale che si celebra ogni ultima domenica di Carnevale. In questa occasione, la piazza di Castelnuovo si trasforma in un suggestivo palcoscenico avvolto da centinaia di spettatori, dove il tempo si cristallizza nel silenzio interrotto da tamburi e campanacci il cui suono scaccia simbolicamente le negatività e sollecita il risveglio della primavera, la rinascita della natura incarnata anche dall’Uomo Cervo, che diventa simbolo di un Appenninno che con forza resiste allo spopolamento. “Durante e dopo la guerra il rito è sparito perché non c’era più gente. Anche mia madre fu deportata in Emilia Romagna” spiega Ernest Carovigno, presidente dell’associazione culturale Il Cervo. “Da ragazzo sentivo parlare di questo rito dagli anziani, ma io non lo avevo mai visto. Poi negli anni 80 il rito ha ricominciato a prendere piede e nel tempo ci siamo costituiti in associazione”.

Il 6 giugno 1944, il borgo di Castelnuovo fu bombardato anche per esigenze cinematografiche di propaganda, diventando set da distruggere della serie Combat Film, dove truppe alleate fingevano di combattere ma le armi erano vere e reali erano anche le conseguenze sulla popolazione. “Vedevamo le nostre case cadere una dopo l’altra senza sapere perché. I carri armati attraversavano i campi di patate e i soldati, americani, inglesi, neozelandesi, marocchini, si riparavano dietro i cingoli… ma da cosa?” si chiede uno dei pochi abitanti sfuggiti alla deportazione dei mesi precedenti, intervistato nel 2003 sempre dal quotidiano Rinascita. Diverso fu per San Pietro Avellana, Capracotta, Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice, comuni rasi al suolo per farne terra bruciata, stessa strategia bellica degli Alleati ma che le truppe tedesche in ritirata attuarono con uno scopo diverso, distruggendo quanto non furono in grado di asportare e non permettere alcun tipo di approvvigionamento alle truppe alleate, lasciando il territorio senza gente, senza case, senza ponti sulle strade, anche minori.

Da Castelnuovo, una serie di tornanti tra macchie di verde ulivo, verde acero, verde carpino e verde leccio, porta a Scapoli, che fu sede del Corpo Italiano di Liberazione, come ricordano le lapidi su Palazzo Marchesale, affacciandosi su via Umberto Utili, il generale che coordinò le operazioni sul monte Marrone, che oggi ospita il museo dedicato ai combattenti del Cil intitolato ad Aldo Moro: nel 1968, da capo del governo, venne qui di proposito per tributare loro una stele commemorativa. Su via Utili, una statua ricorda che siamo anche nella capitale della Zampogna, antichissimo strumento musicale che nei secoli ha accompagnato i pastori nei loro spostamenti. “Che non significa solo Natale”, precisano dal Museo Internazionale ad essa dedicato, nell’aria di abitata solitudine che si respira nel paese mentre si resiste all’emorragia demografica causata dell’emigrazione, anche in tempo di guerra. “Andai a Torino, mi arruolai nella Milizia con la speranza di guadagnare qualcosa da mandare a casa. Eravamo una famiglia numerosa, con mia nonna eravamo in dieci – racconta l’ultranovantenne Domenico Iannetta, seduto accanto al focolare – ma guadagnavo solo raccogliendo il granoturco nelle campagne vicine tra un bombardamento e l’altro. Arruolarmi era un dovere ma Mussolini nun era buon” dice in dialetto, accompagnando l’affermazione con un gesto di negazione delle dita nodose e lunghe pause interrotte solo dal crepitare del fuoco. “Il Molise è intenso nel sentire ma sobrio nell’esprimersi” avrebbe commentato l’antropologo Alberto Mario Cirese. Le parole dell’anziano abitante di Scapoli ci ricordano che per chi nacque e crebbe con l’indottrinamento dei Figli della Lupa o dei Balilla, il fascismo fu cosa normale, non esistendo altri termini di paragone. Verso la fine degli anni Trenta ci fu un primo calo del consenso nei confronti del regime, che però non impedì ai soldati di fare il loro dovere in nome della patria, come era stato insegnato loro. Sono moltissime le testimonianze raccolte dalla storiografia che spiegano questo andamento. “Ma non posso giudicarlo bene, ha fatto molte cose contro le persone. In caserma molti di noi gli dicevano male e dopo l’8 settembre andai a Bari per far parte del nuovo esercito” conclude Iannetta. La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale entrò a far parte delle forze armate del Regno d’Italia dal 1924 e venne sciolto dopo la firma dell’Armistizio dell’8 settembre 1943 con uno dei primi provvedimenti del governo Badoglio.

Poco distante da Scapoli, si trova Colli al Volturno, chiamata la Piccola Parigi, che nel 1944 fu luogo d’incontro tra il generale e capo del governo provvisorio della Repubblica francese Charles De Gaulle, il generale Umberto Utili al comando del Corpo Italiano di Liberazione, il generale Guillaume, comandante dei Tabors Marocains e il colonnello Zabloskieg, comandante dell’Artiglieria leggera polacca. Ennesima conferma che il Molise non fu affatto zona periferica della Storia. Una ricca cartellonistica fotografica nei vicoli del borgo racconta quei momenti.

E la storia continua a scriversi ancora in questi luoghi, perché a Fornelli, definito uno dei borghi più belli d’Italia, passa alla storia per una sentenza storica: il Tribunale di Isernia ha condannato nel 2020 la Germania a un risarcimento di oltre 10 milioni di euro per danni non patrimoniali agli eredi delle vittime dell’eccidio del 4 ottobre 1943 e al Comune, insignito della Medaglia di Bronzo al Valore Militare. Quel giorno, infatti, alcuni uomini delle truppe tedesche, di stanza nel paese perché situato sulla Linea Barbara, uccisero, condannandoli all’impiccagione, il podestà Giuseppe Laurelli e altri cinque uomini, come ricorda anche la lapide apposta sulle mura medievali del borgo. La rappresaglia fu innescata dalla morte di un soldato tedesco a causa di una bomba, fatta esplodere.per difendersi dalle razzie dei nazisti nelle case. I corpi delle vittime furono lasciati sulla forca fino al 19 ottobre, straziati dagli animali, mentre i tedeschi festeggiavano con un grammofono, come riportano diverse testimonianze. Si tratta anche questo di un episodio che rientra nella feroce strategia di repressione Terra bruciata attuata dall’esercito tedesco nei confronti dell’ex alleato italiano, voluta direttamente da Hitler. Le vittime sono inoltre commemorate dall’itinerario virtuale del Museo 3D che consente ai visitatori di ripercorrere ciò che accadde il 4 ottobre 1943, aperto dalle tele espressioniste di Antonio Pettinicchi, importante esponente del Novecento le cui opere si trovano anche agli Uffizi di Firenze e al British Museum di Londra: figure liquefatte dai colori violenti in grado di comunicare la tragedia dei mondi raccontati.

E poi su, dall’altro versante delle Mainarde, in provincia di Frosinone, dove le truppe tedesche continuavano con ferocia la loro risalita uccidendo ancora civili, come in località Collelungo, nel Comune di Vallerotonda, a ridosso delle linee difensive Reinard e Gustav, quando la mattina del 28 dicembre 1943, dopo un’abbondante nevicata che costrinse gli sfollati all’immobilità tra i massi e le impervie gole montane, arrivò una pattuglia tedesca, piazzò il mitra e falciò uomini, donne e bambini. Erano in 45. Mentre la lotta partigiana e la guerra contro il nazifascismo continuava.

Mariangela Di Marco, giornalista

Pubblicato mercoledì 22 Maggio 2024

Stampato il 15/06/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/itinerari-della-resistenza/sulle-vette-partigiane-delle-mainarde-tra-la-victor-la-barbara-e-la-bernhard/