Gli albori del romanzo portarono i grandi autori a comporre i capolavori della letteratura in fascicoli, “puntate”, apparizioni periodiche sui quotidiani più letti dell’epoca. Così, in un modo quasi analogo la diffusione del fumetto avvenne dapprima attraverso singoli episodi, poi storie antologiche, per sfociare nei racconti lunghi suddivisi in capitoli, parti e uscite editoriali. Già dalla metà degli anni 40, infatti, l’Editore Ventura aveva iniziato a pubblicare quelli che, in nuce, potevano essere considerati i progenitori del graphic novel vero e proprio. L’arrivo degli anni 60 e la crescente attenzione posta – tra gli altri – da Umberto Eco sul medium fumetto, portarono a una maturazione compatta e subitanea di un genere che, seppur con molte difficoltà, era destinato ad acquisire lo status di genere letterario. Così, come si è visto, accadde che nel 1967 Hugo Pratt pubblicò “Una ballata del mare salato”, un fumetto che, si ricorderà, presentava un Corto Maltese malconcio, in balia delle onde dell’oceano e legato a una zattera. E l’anno prima, c’era stato Guido Buzzelli che con il suo “La rivolta dei racchi”, racconto già orientato a un’organicità narrativa ma rimasto quasi sconosciuto per diverso tempo, raccontava una lotta di classe distopica, in cui il prestigio e il potere andavano di pari passo con la bellezza.

Gli albori del romanzo portarono i grandi autori a comporre i capolavori della letteratura in fascicoli, “puntate”, apparizioni periodiche sui quotidiani più letti dell’epoca. Così, in un modo quasi analogo la diffusione del fumetto avvenne dapprima attraverso singoli episodi, poi storie antologiche, per sfociare nei racconti lunghi suddivisi in capitoli, parti e uscite editoriali. Già dalla metà degli anni 40, infatti, l’Editore Ventura aveva iniziato a pubblicare quelli che, in nuce, potevano essere considerati i progenitori del graphic novel vero e proprio. L’arrivo degli anni 60 e la crescente attenzione posta – tra gli altri – da Umberto Eco sul medium fumetto, portarono a una maturazione compatta e subitanea di un genere che, seppur con molte difficoltà, era destinato ad acquisire lo status di genere letterario. Così, come si è visto, accadde che nel 1967 Hugo Pratt pubblicò “Una ballata del mare salato”, un fumetto che, si ricorderà, presentava un Corto Maltese malconcio, in balia delle onde dell’oceano e legato a una zattera. E l’anno prima, c’era stato Guido Buzzelli che con il suo “La rivolta dei racchi”, racconto già orientato a un’organicità narrativa ma rimasto quasi sconosciuto per diverso tempo, raccontava una lotta di classe distopica, in cui il prestigio e il potere andavano di pari passo con la bellezza.

Arrivò il 1969, annata calda di fine del decennio, tra scioperi, contestazioni e una strategia della tensione che andava, progressivamente, facendosi sempre più evidente. Anche il mondo della cultura non poteva non risentire di questa pulsione al cambiamento: la musica si era tinta di tonalità lisergiche, il panorama italiano aveva fatto la conoscenza delle figure mi(s)tiche dei cantautori e si acuiva una certa dimensione di divismo, che faceva del cantante l’oggetto di manifestazioni tra l’entusiasmo e l’isteria.

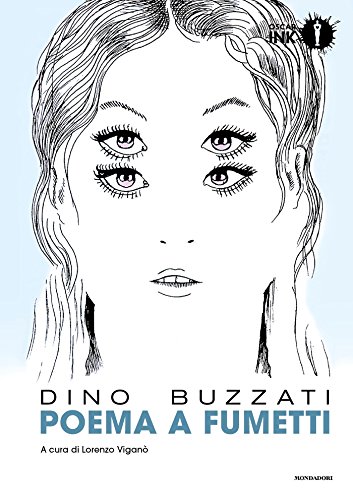

In questo contesto si inseriva “Poema a fumetti”, il graphic novel (probabilmente il primo ufficialmente riconosciuto come tale in Italia) di un ultrasessantenne Dino Buzzati che, con il suo sguardo lucido e quella narrazione così kafkiana, riuscì persino a travalicare la natura generazionale degli eventi del periodo, riattualizzando con estrema delicatezza uno dei miti greci più noti, quello di Orfeo ed Euridice. C’è un dettaglio che curiosamente colpisce: nello stesso periodo, la sensibilità artistica di Buzzati non fu l’unica a essere ammaliata dal cantore che attraversava l’Ade per ricongiungersi con la sua amata perduta.

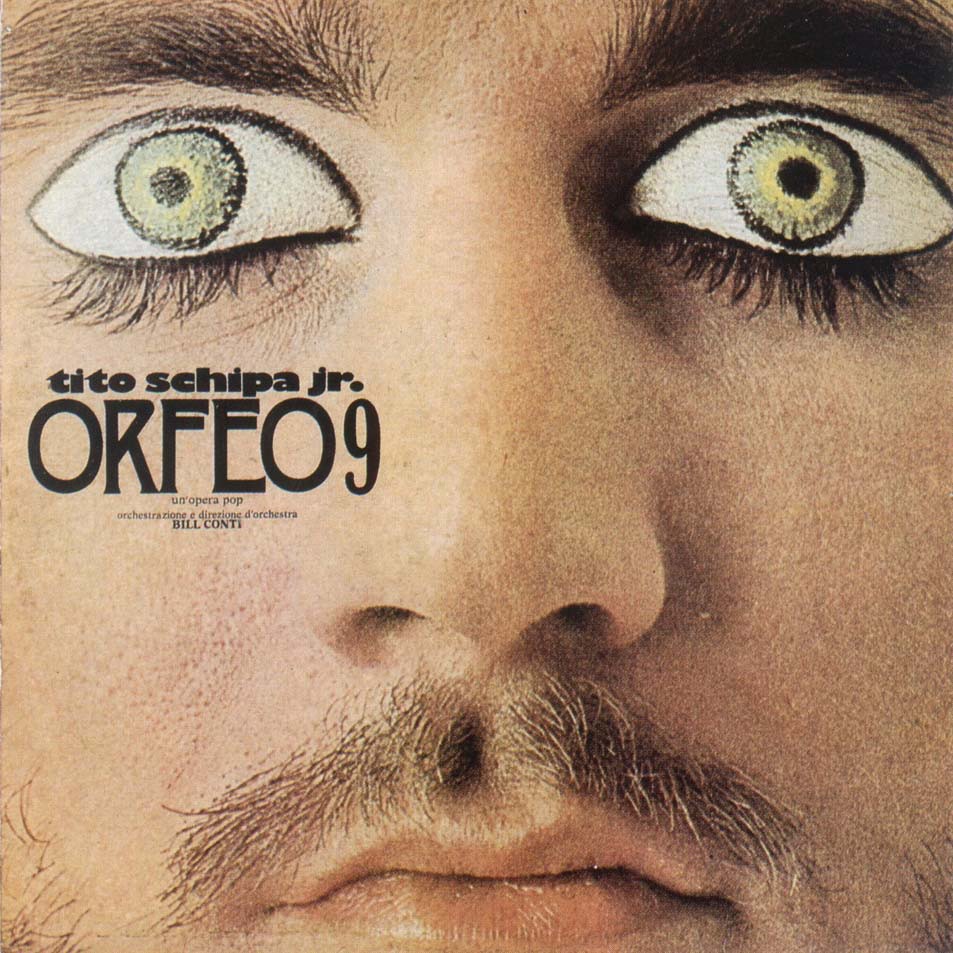

Nel 1970, infatti, sarebbe uscito “Orfeo9”, l’opera rock di Tito Schipa Jr. che trasponeva il mito greco in uno scenario contemporaneo, fatto di protesta e di politica, di rifiuto della modernità e di lotta al capitalismo. Le differenze tra le due opere sono numerose, senza dubbio, ma ciò che affascina è pensare come l’interesse si sia potuto volgere a un oggetto culturale tanto antico, per stravolgerlo e riattualizzarlo nel medium comunicativo. Infatti, se Dino Buzzati è risultato essere pioniere, fondatore di un genere non ancora veramente indagato in Italia, altrettanto si può dire per Schipa Jr., attestatosi come precorritore nazionale di una forma di spettacolo – l’opera rock, appunto – dal respiro internazionale, che aveva già contagiato il mondo della musica (o avrebbe, di lì a breve), toccando nomi come David Bowie, Genesis, Jethro Tull e The Who.

Nel 1970, infatti, sarebbe uscito “Orfeo9”, l’opera rock di Tito Schipa Jr. che trasponeva il mito greco in uno scenario contemporaneo, fatto di protesta e di politica, di rifiuto della modernità e di lotta al capitalismo. Le differenze tra le due opere sono numerose, senza dubbio, ma ciò che affascina è pensare come l’interesse si sia potuto volgere a un oggetto culturale tanto antico, per stravolgerlo e riattualizzarlo nel medium comunicativo. Infatti, se Dino Buzzati è risultato essere pioniere, fondatore di un genere non ancora veramente indagato in Italia, altrettanto si può dire per Schipa Jr., attestatosi come precorritore nazionale di una forma di spettacolo – l’opera rock, appunto – dal respiro internazionale, che aveva già contagiato il mondo della musica (o avrebbe, di lì a breve), toccando nomi come David Bowie, Genesis, Jethro Tull e The Who.

Il processo di contestazione messo in moto a vario livello nella società civile, nell’apparato politico e nel mondo della cultura, iniziava a indicare – come si è visto – nuovi oggetti culturali, prendendo le distanze dalle forme secolarizzate e borghesi. In questo modo, si rendeva possibile l’ascesa del fumetto e la sua progressiva acquisizione di dignità, con la conseguente nascita di nuovi protagonisti disegnati: sfaccettati, tormentati, dotati di un proprio fatal flow e spesso nemmeno troppo adatti ai lettori più piccoli.

Buzzati si è sempre manifestato nel suo essere una di quelle figure “centaure” – per dirla con Primo Levi – in cui due arti e due discipline convivevano con eguale forza, imponendosi in eguale misura. Letteratura e pittura, nella carriera artistica di Buzzati, hanno inciso in maniera quasi equivalente (e la preminenza dell’una sull’altra, il fatto che il Buzzati-scrittore sia più conosciuto del Buzzati-pittore, è stata, piuttosto, una scelta dei tempi e del pubblico e non una propensione dell’autore). Al momento della pubblicazione di “Poema a fumetti”, Buzzati – lo si è detto – superava abbondantemente l’età media dei contestatori, di chi le regole le stava cambiando per un contratto generazionale, per un conflitto genitori-figli atteso e dovuto. Lui, probabilmente, nelle regole non aveva mai riposto troppa fiducia o, forse, la sua arte era totale al punto da non meritare classificazioni. Il passaggio da un genere a un altro, da una forma letteraria a un’altra, da “Il deserto dei Tartari” a “Il segreto del Bosco Vecchio” e, non ultimo, da un linguaggio a un altro, erano dimostrazione tangibile di una poliedricità sottilmente anarchica (o, forse, sarebbe meglio dire prepolitica). Già nel 1958 Buzzati aveva esposto le sue opere nella sua prima personale dal titolo “Le storie dipinte”, un concetto che rimarcava la compenetrazione delle due arti, l’assenza di cesure o barriere che potessero definire il passaggio dalla scrittura alla rappresentazione grafica. Del resto, il primo lavoro disegnato da Dino Buzzati di cui si ha notizia risale al 1924 quando, ancora diciottenne, illustrò la poesia “The Haunted Palace” di Edgar Allan Poe, accostando alle illustrazioni il componimento originale e facendo comprendere come il segno scritto fosse esso stesso di-segno. Dunque, era solo questione di tempo: le due anime conviventi e complementari di Buzzati avevano bisogno di trovare un veicolo che potesse farle esprimere simultaneamente, non senza difficoltà. Infatti, durante il dipanarsi delle complesse vicende editoriali che portarono alla pubblicazione di “Poema a fumetti”, un ormai sconfortato Buzzati, nel 1968, si raccomandò con la moglie Almerina di pubblicarlo dopo «vent’anni, quando non ci sarò più. Non è adatto a questi giorni! E poi se uscisse, metterei i critici in imbarazzo. Pertanto, conservalo tu!».

Buzzati si è sempre manifestato nel suo essere una di quelle figure “centaure” – per dirla con Primo Levi – in cui due arti e due discipline convivevano con eguale forza, imponendosi in eguale misura. Letteratura e pittura, nella carriera artistica di Buzzati, hanno inciso in maniera quasi equivalente (e la preminenza dell’una sull’altra, il fatto che il Buzzati-scrittore sia più conosciuto del Buzzati-pittore, è stata, piuttosto, una scelta dei tempi e del pubblico e non una propensione dell’autore). Al momento della pubblicazione di “Poema a fumetti”, Buzzati – lo si è detto – superava abbondantemente l’età media dei contestatori, di chi le regole le stava cambiando per un contratto generazionale, per un conflitto genitori-figli atteso e dovuto. Lui, probabilmente, nelle regole non aveva mai riposto troppa fiducia o, forse, la sua arte era totale al punto da non meritare classificazioni. Il passaggio da un genere a un altro, da una forma letteraria a un’altra, da “Il deserto dei Tartari” a “Il segreto del Bosco Vecchio” e, non ultimo, da un linguaggio a un altro, erano dimostrazione tangibile di una poliedricità sottilmente anarchica (o, forse, sarebbe meglio dire prepolitica). Già nel 1958 Buzzati aveva esposto le sue opere nella sua prima personale dal titolo “Le storie dipinte”, un concetto che rimarcava la compenetrazione delle due arti, l’assenza di cesure o barriere che potessero definire il passaggio dalla scrittura alla rappresentazione grafica. Del resto, il primo lavoro disegnato da Dino Buzzati di cui si ha notizia risale al 1924 quando, ancora diciottenne, illustrò la poesia “The Haunted Palace” di Edgar Allan Poe, accostando alle illustrazioni il componimento originale e facendo comprendere come il segno scritto fosse esso stesso di-segno. Dunque, era solo questione di tempo: le due anime conviventi e complementari di Buzzati avevano bisogno di trovare un veicolo che potesse farle esprimere simultaneamente, non senza difficoltà. Infatti, durante il dipanarsi delle complesse vicende editoriali che portarono alla pubblicazione di “Poema a fumetti”, un ormai sconfortato Buzzati, nel 1968, si raccomandò con la moglie Almerina di pubblicarlo dopo «vent’anni, quando non ci sarò più. Non è adatto a questi giorni! E poi se uscisse, metterei i critici in imbarazzo. Pertanto, conservalo tu!».

Rappresentare l’unità di due arti (delle sue due arti) instaurando un dialogo tra letteratura e disegno era l’obiettivo. E gli strumenti gli vennero forniti proprio dal mito di Orfeo ed Euridice, rintracciabile in “capsule” e aneddoti nel vissuto e nel percorso professionale di Buzzati: ad esempio, nel 1928, arrivato da cinque mesi al Corriere della Sera, scrisse una recensione sul dramma lirico di Sem Benelli “Orfeo e Proserpina”, quasi quarant’anni più tardi, nel 1964, pubblicò il reportage “Viaggio agli inferni del secolo”, solo per citare due degli elementi che hanno potuto creare quella stratificazione culturale e di linguaggi capace di collegare i banchi di scuola ai primordi della graphic novel italiana.

Rappresentare l’unità di due arti (delle sue due arti) instaurando un dialogo tra letteratura e disegno era l’obiettivo. E gli strumenti gli vennero forniti proprio dal mito di Orfeo ed Euridice, rintracciabile in “capsule” e aneddoti nel vissuto e nel percorso professionale di Buzzati: ad esempio, nel 1928, arrivato da cinque mesi al Corriere della Sera, scrisse una recensione sul dramma lirico di Sem Benelli “Orfeo e Proserpina”, quasi quarant’anni più tardi, nel 1964, pubblicò il reportage “Viaggio agli inferni del secolo”, solo per citare due degli elementi che hanno potuto creare quella stratificazione culturale e di linguaggi capace di collegare i banchi di scuola ai primordi della graphic novel italiana.

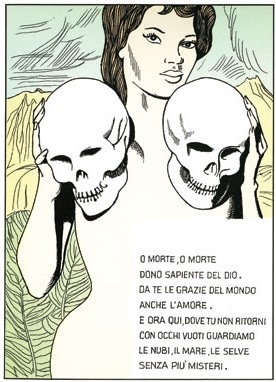

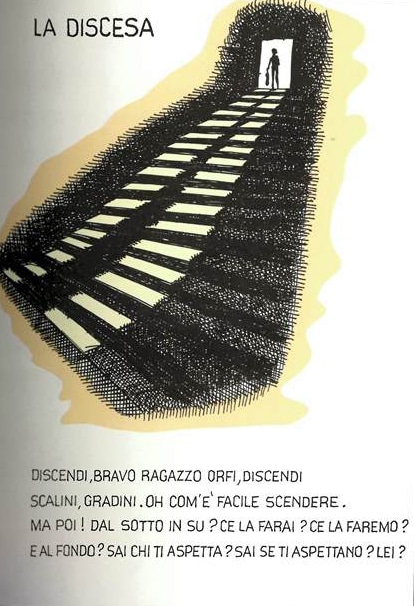

Qui, le immagini non sono semplici illustrazioni, ma ogni sequenza, ogni riquadro – si percepisce nettamente – è un tassello, una parte del grande insieme. Nonostante ciò, le tavole sono dotate di grande autonomia: lo stile del Buzzati fumettista è imbevuto di quel surrealismo che permea anche le sue pagine di narrativa e ogni sequenza è un microcosmo di dettagli allucinati, angoscianti, metafisici o fantasmatici. Ogni illustrazione diventa una scena compiuta, un quadro di dimensioni ridottissime che continua a raccontare, anche quando non viene osservato. Onirica e ossimorica è la narrazione, e non è difficile ammirare l’intessersi delicatissimo del racconto anche sotto forma di immagine, l’evolvere della parola in discorso e del tratto grafico in sequenza continua. In “Poema a fumetti”, dunque, ci si ritrova puntualmente a un bivio: considerare il dettaglio come monade narrativa e goderne in senso assoluto, oppure raccogliere i ciottoli disseminati lungo il sentiero e assistere al dipanarsi di un racconto di più ampio respiro. Tranne rarissimi casi, non ci sono balloon (ndr: le nuvolette contenenti le battute dei personaggi), ma principalmente didascalie: riquadri che sorreggono o sormontano l’impianto disegnato, come pilastri o architravi. La distribuzione di testo e immagine risulta democratica: non c’è uno sconfinamento di una forma rispetto all’altra e le parole di Buzzati gettano le basi della costruzione narrativa e, se esigono spazio per essere comprese o per acuire nel lettore una sensazione di spaesamento, ecco che non esitano ad occupare una pagina intera, bianca, incorniciata da un semplice rettangolo.

Qui, le immagini non sono semplici illustrazioni, ma ogni sequenza, ogni riquadro – si percepisce nettamente – è un tassello, una parte del grande insieme. Nonostante ciò, le tavole sono dotate di grande autonomia: lo stile del Buzzati fumettista è imbevuto di quel surrealismo che permea anche le sue pagine di narrativa e ogni sequenza è un microcosmo di dettagli allucinati, angoscianti, metafisici o fantasmatici. Ogni illustrazione diventa una scena compiuta, un quadro di dimensioni ridottissime che continua a raccontare, anche quando non viene osservato. Onirica e ossimorica è la narrazione, e non è difficile ammirare l’intessersi delicatissimo del racconto anche sotto forma di immagine, l’evolvere della parola in discorso e del tratto grafico in sequenza continua. In “Poema a fumetti”, dunque, ci si ritrova puntualmente a un bivio: considerare il dettaglio come monade narrativa e goderne in senso assoluto, oppure raccogliere i ciottoli disseminati lungo il sentiero e assistere al dipanarsi di un racconto di più ampio respiro. Tranne rarissimi casi, non ci sono balloon (ndr: le nuvolette contenenti le battute dei personaggi), ma principalmente didascalie: riquadri che sorreggono o sormontano l’impianto disegnato, come pilastri o architravi. La distribuzione di testo e immagine risulta democratica: non c’è uno sconfinamento di una forma rispetto all’altra e le parole di Buzzati gettano le basi della costruzione narrativa e, se esigono spazio per essere comprese o per acuire nel lettore una sensazione di spaesamento, ecco che non esitano ad occupare una pagina intera, bianca, incorniciata da un semplice rettangolo.

Nello stile metafisico che è proprio di Buzzati, si erano già evidenziati angoli bui e ampi scenari illuminati a giorno, spazi sterminati e anfratti claustrofobici. Elementi ampliati ed esasperati in “Poema a fumetti”, tra le cui pagine si avvicendano loculi urbani di una Milano visionaria, strade e scalinate delimitate dalle costruzioni e dall’alternanza di luci e ombre, stazioni vuote e boschi con alberi che si ergono come guglie gotiche. E, naturalmente, la montagna. Vero e proprio paesaggio dell’anima, questo, che attraversa da parte a parte tutta la produzione letteraria di Buzzati, comunicando un effetto di appartenenza e, insieme, condanna: tranquillità e insidia, tra il rumore sordo di una valanga e silenzi spettrali.

Nello stile metafisico che è proprio di Buzzati, si erano già evidenziati angoli bui e ampi scenari illuminati a giorno, spazi sterminati e anfratti claustrofobici. Elementi ampliati ed esasperati in “Poema a fumetti”, tra le cui pagine si avvicendano loculi urbani di una Milano visionaria, strade e scalinate delimitate dalle costruzioni e dall’alternanza di luci e ombre, stazioni vuote e boschi con alberi che si ergono come guglie gotiche. E, naturalmente, la montagna. Vero e proprio paesaggio dell’anima, questo, che attraversa da parte a parte tutta la produzione letteraria di Buzzati, comunicando un effetto di appartenenza e, insieme, condanna: tranquillità e insidia, tra il rumore sordo di una valanga e silenzi spettrali.

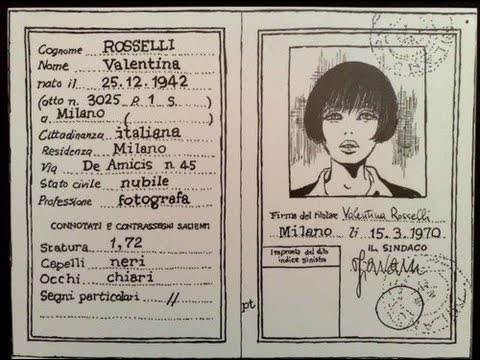

Un forte dualismo sensoriale è proprio la cifra stilistica che emerge prepotentemente: Milano è l’ambientazione più presente, ma forse meno riconoscibile. Le sue strade affollate e brulicanti di vita diventano l’Ade metropolitana dove “trasloca” il mito di Orfeo (che, a proposito, a fine anni Sessanta ha scelto lo pseudonimo di Orfi e fa, da bravo figlio del suo tempo, la rockstar). Ma Dino Buzzati tratta anche i corpi come se fossero dei luoghi: colpiti dalla luce e inondati dall’ombra del ricordo, della paura e della morte, diventano campo di battaglia di uno scontro tra forze inafferrabili che modificano forme e connotati, come accade al volto di Eura (la nuova Euridice) e dei suoi quattro occhi molto surrealisti. E tra le decine di suggestioni visive che annodano insieme le incisioni di Gustave Doré e il puntinismo di Georges Seurat, molte sono le citazioni cinematografiche e pittoriche che lo stesso autore si premura di specificare nell’introduzione dell’opera: la desolazione dei paesaggi di Caspar David Friedrich, l’esplicita citazione del Nosferatu di Murnau, per arrivare all’affanno dei luoghi irraggiungibili, stravolti e allucinati di Fellini.

“Poema a fumetti” è un romanzo, una raccolta di illustrazioni, un’antologia ermetica, un punto di convergenza di letteratura e pittura: una necessità e non un vezzo, qualcosa che scalcia per uscire e che non risparmia dolori. Senza dubbio, “Poema a fumetti” è un unicum sia nel panorama fumettistico italiano, che in quello letterario: rappresenta una sovrapposizione di strade e di linguaggi, senza che l’uno prenda il sopravvento sull’altro o eserciti una supremazia morale. È rottura con il passato, drastica ma non incauta: è il germoglio che nasce da un innesto, fondazione di un genere e di un mezzo espressivo – ab graphic novel condĭta (se è concessa una contaminazione tra inglese e latino).

Letizia Annamaria Dabramo

Pubblicato giovedì 31 Ottobre 2019

Stampato il 26/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/la-parola-di-segnata-e-il-mito-greco/